展览现场众嘉宾合影

2017年5月20日,《王铁华:墟/境个展》在北京798艺术区圣之空间举行。展览学术主持、中央美术学院《美术研究》主编、博士生导师殷双喜教授,中央美术学院原设计学科主任、中国建筑艺术协会名誉会长张宝玮教授,展览策展人、中央美术学院研究生院教学部主任葛玉君,中国工程院院士、国际欧亚科学院院士、医学生物物理学专家程京,大连城市建设集团董事长董学林,香港永宝斋斋主、古董经纪人翟建民,艺术家王铁华分别致辞,展览开幕式由中央美术学院教师发展中心卫艳博士主持。此次展览展出王铁华近年创作的油画、综合材料、水墨和空间装置,集中反映了他的问题意识和文化立场,以及涵容中西艺术和哲学的思考试验,具有不可忽视的当下价值和意义。

展览学术主持、中央美术学院《美术研究》主编、博士生导师殷双喜教授

中央美术学院原设计学科主任、中国建筑艺术协会名誉会长张宝玮

王铁华的绘画艺术专注于传统出新的探索,“以多变的笔墨线条和空灵的色墨渲染建构心灵梦境的视觉空间”。根植于中国传统的书写性和空间的关系是当代艺术关注的重要命题,王铁华在景观、园林、学术和作画之间,反复研究书写性在空间中的物质性拓展,并把他在空间营造和建构中所取得的成就运用在当代艺术创作之中,为中国当代艺术注入艺术本体的前卫,揭示了根植于中国传统的力量,以及特立独行思考的能力。传统作为思想资源而非固定程式,这样的学术将开启与当代艺术之间转化的广泛的可能性。

展览策展人、中央美术学院研究生院教学部主任葛玉君

中国工程院院士、国际欧亚科学院院士、医学生物物理学专家程京

在学术主持殷双喜看来:王铁华是一位“路漫漫其修远兮”的心灵探索者,他的作品与我们熟悉的当代水墨画很不相同,为了表达内心深处对自然物性的复杂感受,他甚至远离了人们习以为常的水墨画的构图与技法。当然,将王铁华视为水墨画家是不妥的,他在不同的绘画基底上使用各种材料,不受画种的束缚,通常,我们将此类艺术称之为综合材料绘画。但是,王铁华作品中的水墨基因是如此的突出,如果没有中国水墨质材的特性,王铁华无法将其多变而深邃的内在意念表达的如此淋漓酣畅。在王铁华的作品中,他多年累积的建筑、园林、书法的修养已经融为一体,经由画家对万物的观看品味,呈现为一种天地鸿蒙的神秘图景。换言之,王铁华将中国传统水墨的语言,析解为“一花一世界”的图像禅语,在其中将个人对自然的生命体悟,转化为一种心性的符号表现。

大连城市建设集团董事长董学林致辞

香港永宝斋斋主、古董经纪人翟建民

关于王铁华的创作,策展人葛玉君在谈到时表示:“王铁华有多种身份,建筑师、设计师、艺术家……而他近期创作运用了大量的纸本、水墨、木板、画毡、丙烯、油画等多种综合材质更是呈现给我们极大的阐释空间。是综合材料?抽象绘画?水墨画?(似乎都对,又似乎都不对。)但在我个人看来,这些并不重要,重要的是他的创作给我们提出一种探讨问题的可能性,一种对热点问题的解题,或者说他的创作在某种意义上触动到了当下艺术创作中某些敏感的神经……”

艺术家王铁华

展览开幕式主持人:中央美术学院教师发展中心卫艳博士

此外,他还讲到:王铁华的近期创作似乎给我们提供了一个新的视点亦或可能性——即新媒介下关于当代水墨的另类表述,一种基于“水墨文化”的物态延伸与当下生命体验的视觉呈现。在我个人看来,这正是其背后的价值及对当下艺术现状敏感的反思所在。

王铁华认为,“墟”是时间的残渣,“境”是多重时间和身体的同时在场,在对“墟”和“境”的关照之下,物质的踪迹正是可以对时间的阅读和救赎的过程和载体。而身体通过和时间的对抗,使得“过去”和“未来”同时从“不在场”现身成为“现在”。

展览现场

展览现场

“trace”在观念上的既不否定“过去”,也不放弃创造“未来”,“mono”面对时间对历史本身的断裂而无动于衷。“/”的出现,是一个二元含混而非对立的符号,是综合了“意义”和“无意义”的无名地带,因而“境”在这样的语境下也远离了古典纯净的“境界”。

展览现场

研讨会现场

展览开幕式后,王铁华艺术研讨会在圣之空间二层举行。殷双喜、邓平祥、葛玉君、牛宏宝、陈剑澜、刘礼宾、郭红梅、徐子林、许柏成、曹天成、张映辉等批评家对王铁华的艺术进行了深入分析,批评家们对王铁华艺术思索的深度和纯粹性给予充分赞赏,肯定了王铁华艺术发展的方向,认为王铁华的绘画充满着非常多的可能性,对王铁华绘画的未来充满期待。

据悉,本次展览将持续至5月26日。

展览现场

即物尽性——关于王铁华的近作

文/殷双喜

逝者已逝,在灼热的迷网之中,失落,在黯淡余烬的点点星火之中,就这样失落了!无语的追忆着,我们寻找那种伟大而被遗忘的语言,寻找那条通往天堂的遗失的小路,一石,一叶,一扇未曾找到的门。何处?何时?

——托马斯·沃尔夫《天使,望故乡》

美国作家托马斯?沃尔夫的小说《天使,望故乡》以一种探询人生意义与真谛的使命感,表达了精神家园的“失落与寻找”的主题。另一位美国作家,诺贝尔文学奖获得者威廉?福克纳称赞沃尔夫的这种真诚,“我敬佩沃尔夫,因为他竭尽全力把自己要说的话都说了,甚至情愿把文体、连贯性,以及所有精确的原则抛开,而希望把人类心灵的所有感受真切地集中在一点上。”

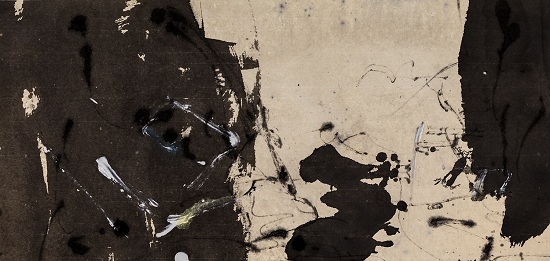

王铁华 逐碎影里 纸本水墨 2015

这也是读罢王铁华的近作后我的感受。王铁华是一位“路漫漫其修远兮”的心灵探索者,他的作品与我们熟悉的当代水墨画很不相同,为了表达内心深处对自然物性的复杂感受,他甚至远离了人们习以为常的水墨画的构图与技法。当然,将王铁华视为水墨画家是不妥的,他在不同的绘画基底上使用各种材料,不受画种的束缚,通常,我们将此类艺术称之为综合材料绘画。但是,王铁华作品中的水墨基因是如此的突出,如果没有中国水墨质材的特性,王铁华无法将其多变而深邃的内在意念表达的如此淋漓酣畅。在王铁华的作品中,他多年累积的建筑、园林、书法的修养已经融为一体,经由画家对万物的观看品味,呈现为一种天地鸿蒙的神秘图景。换言之,王铁华将中国传统水墨的语言,析解为“一花一世界”的图像禅语,在其中将个人对自然的生命体悟,转化为一种心性的符号表现。

2014年以来,王铁华的创作专注于传统出新的探索,他笔下的线条,如同风起于青萍之末的疾速紊流,但这种无规律的线条运动似乎有一种内在力量在控制。艺术家专注于将生命体验与心理意识转化为点划披离的语言表达,正如英国学者约翰?伯格(John Berger 1926—2017)所言:“艺术所有的语言都是为把瞬间转变为永恒而发展的。”在王铁华的作品中,体现了形象与抽象的平衡,主体形象的书法性用笔与背景的抽象性色彩形成和谐的呼应,画面中心图像的线性表达使作品中的音乐意味逐渐上升,成为画面旋律感的主体。

王铁华的作品虽然具有中国传统绘画中的虚拟性空间,但这种空间感的传达来自于他的建筑与园林思维,来自于他对自然景观的空间敏感。《泮池》(2014)一画以墨色的书写为基调,如同我们在高空飞行中看窗外的云层涌动,大气奔腾,形象的变幻如快速的飓风。在他的作品中,时有隐约的山水云气的意象与天地圆融的空间关系。这使得王铁华的艺术形成了一种独具特色的风格样态,即以多变的笔墨线条和空灵的色墨渲染建构心灵梦境的视觉空间。这种空间既不是传统写实主义的三度幻觉空间,也不是中国传统水墨绘画中的象征空间,而是一种错位的、移动的虚拟空间。前两种空间都是静止的、具有主体观看与想象表达的一致性,而王铁华作品中的空间则是一种交叉错位、无法确定的飘移空间。观看者的视线无法在其中找到一个确定的观察点,以此展开对空间的体验。

王铁华不追求三度空间的焦点景深,但是运用强烈而突出的线条,牵引着观众视线在面画中的移动。王铁华将其对于中国书法的理解转化为抽象性的用笔源泉,并保持了这一艺术趣味的稳定。王铁华作品中的绘画性与表现性,来源于书法性用笔与表现性着色的对立与和谐,从而达到作者在作品上思想与情感的投射。观众的困惑在于,我们所能看到的,只是艺术家完成的绘画,而其创作中的谜一样的过程,则无缘分享。由此,归纳梳理艺术家创作中的基因性的潜在元素与思维模式相当困难。

王铁华 泮池 纸本水墨 2014

王铁华的作品题目文采斐然,反映出他对于绘画中的“古意”的向往,不同于那些慕古仿古的技术型画家,王铁华画中的“古意”来自于他对于悠悠中国历史的反思与遥望,也来自于他对先秦哲学与文学的阅读理解。《桑之落矣 其黄而陨》(2016),如同古老的壁画,所有的形象以及形象所负载的历史都已经随着时间的流逝而隐入历史的深处。《桃夭》(2014)和《雷转空山惊》(2014)、《谢亭愁景》(2014)虽然有传统山水的意象,但在画面的视觉中心区域,却由清晰而纠结的干枯线条破坏了画面的宁静。王铁华作品中花卉与植物的主题,表达了生命的片断,成为时空再现的符号。这是画家在画布上进行的生命之旅,其中有微妙的心理变化与哲学思考,反映了一种心理的冲突与紧张。作品中的狂放笔触,可以看作是自然之物形态的抽象性扩张,表达了生命的情境、对生活的体验和由外而内的观照。“道可道,非常道;名可名,非常名。”画家悠游于现实与心灵之间,以充满写意精神的绘画性,进入具体而微的精神表现。

王铁华的作品题目多有《菡萏香消》(2014)这样的草木花卉之名,似乎从《楚辞》的意境和命名而来。屈原的《离骚》开创了中国文学中的“香草美人”传统,其内在的情绪结点,是对“万木霜天竞自由”的自然生命的礼赞,是将家国命运融为一体的爱国情怀,是“人不能尽其才而虚度时光”的抑郁和悲愤。所以,明朗与清晰的图像不是王铁华的意旨所在,浑沌而暗晦的山水草木意象成为其表达的主体。因此,在他的作品中并无传统山水画的“三远”透视,而是如同大雨滂沱中的昏霾视野,天地草木融合为一体,生命存在于无以名之的混沌之处。以《荷尽已无擎雨盖》(2014)、《夜凉似水》(2016)为例,王铁华作品中多有描绘荷塘景色之作,但作品并无寻常所见的雨后晴华,更多的是日落不知人归处的荷塘夜色,现黄宾虹所喜绘的夜山相似,得宋人绘画的浑然一体之妙。虽然王铁华的作品也有《淡然流水画屏幽》(2014)之类的清新意象,但整体上以《洲之宿莽》(2014)、《半卷野亭风》(2016)这样似明似晦的朦胧景象为主。或者说,王铁华的作品题目似乎来自于自然万物和山水景观,但经由其作品中丰富而多层次的色墨混融,我们实际上进入了一个微观世界,如同世界浑沌初开,生气氤氲。在王铁华的作品中,有关云雪雨雾的作品成为主流,是有其深意的,这些自然气候形态,都是水的变体,体现了一种万物相生,变幻无常的流转生态,这不仅符合中国水墨以水为中介的语言表现,也体现了画家对“逝者如斯夫”的人生感叹。

王铁华 桃夭 纸本水墨 2015

王铁华作品中的空间表达呈现的是一种艺术家的心理状态,以《焚昆仑》(2015)为例,作品中的空间不是传统的知识生产空间,我们无法从中找到历史的坐标,以及在此坐标基点上确立作者的价值判断。他所呈现的,是空间的紊乱与矛盾,这种紊乱的空间是现实社会的反射。在我看来,王铁华的绘画体现了一种“即物尽性”,是由自然之物到心灵之性的踏雪留痕,反映了画家畅游天地之间的精神之旅的心理空间。心理空间是一个人内心的独立空间,它受到外在空间的影响,有时与外在空间保持一致,有时却与外在空间相反相成。陶渊明《饮酒篇》有所谓“结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏。”之语,这种与外在空间分离的心理空间可以理解为一种异在空间。当今最重要的扩展性空间是网络空间,它已经极大地改变了当代人的生活方式和心理状态。

作为视觉图像的生产者,王铁华注意到消费社会和网络时代带来的人的空间意识的变化和心理状态的复杂性。他的作品通过线条与色彩的抽象组合。呈现了一个虚幻的戏剧化的场景。比起那些动辄丈二尺幅巨作的画家,王铁华的作品尺寸简直袖珍,但其中的气场和格局却非同小可。《乘何以归》(2014)表现了大野高云,归去来兮的时空感喟。王铁华说:“绘画对我而言是一种恋物,一种迷,和出神,借着不同的材料,迷失于其间混沌梦境,幻象迭生。绘画所维系的,正是在黑暗中‘物’与‘性’的往返。”“我在自己的画作里生活,寂然,出神;尽物性,观其浮现。”他力求画出万物自然绽放的声音。

王铁华 乘何以归 纸本水墨 2015

奥地利艺术史家李格尔(1858—1909)提出了“艺术意志”的概念。在他看来,应该把两种意志分开,一种是艺术家个体无法抗拒的本性的直觉,一种是艺术家主观的决断。他认为,一个时代的艺术批评可以使艺术意志得到表达,但无助于我们去理解作品。对于作品的理解应该引入一个更加宽泛的概念,在一切艺术品中隐含这一个深层的结构,这个结构可以类比精神生活中相互冲突的两个层面,第一个是精神的建构活动,体现在艺术家再现事物的理解方面,另一个是对事件不稳定性的感受的能力。

王铁华以各种材料和媒介表达自我对自然的感悟,作品体现了他对于“事物不稳定性”的感受和表达能力。在他的作品中,将世界的每一瞬间的即逝性和永恒性凝结于一种熟悉而又陌生的图像之中。我们可以将王铁华看作当代的“文人画家”,即当代知识分子以图像的方式进行自我精神的表达。他的作品不仅呈现出个体的直觉,也呈现出个体的知识结构和价值取向,即在艺术直觉的朴素表达背后,有人文知识修养的画家所追求的东西,会上升到一种观念性的追求,将理性与直觉融为一体。例如在《从无来处》(2015,木板综合材料)一画中,书法碑拓的局部肌理所形成的抽象意象,传达了一种高远的意象。王铁华将中国传统绘画的局部加以推近与放大,使其中的偶然性上升成为画面的主体。而在《逐碎影里》(2014)一画中,艺术家试图对混沌如云的现实生活加以测量,并赋予其鲜明的精神坐标。

虽然如此,我们很难说王铁华的艺术是纯粹的抽象艺术,他的作品中可识别的传统笔墨语言的存在和具有现代感的自由构图,包括他所拟定的作品题目,都使我们对他的作品的感受和解读,具有多样的可能性。或者说,现代主义可以在某一艺术语言的方向上孤寂前进,而当代艺术的基本特征正是其综合性。今天的艺术家在其艺术创作中已经高度自由,然而他们面临的问题却是:一切能做的都已被前人做过了,这使得只有“关于艺术的艺术”具有较多的可能性。今天的艺术家只能各自在一片狭小的领域里发展自己,进行带有强烈个人趣味和偏好的尝试,并将这种尝试一步步地向前推进与深化,致力于发展个人化的艺术语言,表达自己对待事物的某种独特态度,并在此基础上逐步建构可以被识别的个人特色。

殷双喜 中央美术学院教授,《美术研究》主编

王铁华 溪雨初起沉阁 布面油画 2016

王铁华 游兮瑶之圃 布面油画 2016

王铁华 湿行处无遮障 布面油画 2016

关于艺术家王铁华

博士,2011年毕业于中央美术学院,留校任教至今,中央美术学院建筑与文博研究中心主任,研究员,教授级高级建筑师。具有建筑师、画家、艺术史学者等多重身份。主要著作:《主人的居处:“看”视域的古典园林文化研究》,《景/识- 王铁华绘画作品集》等。主要建筑作品:中央美术学院燕郊校区、世界华人收藏博物馆、大连林泉隐舍禅修中心、廊坊华日会展中心、乐清行政中心等。