刘大为和艺术家高茜(左)、张见合影(摄影:张建生、刘博)

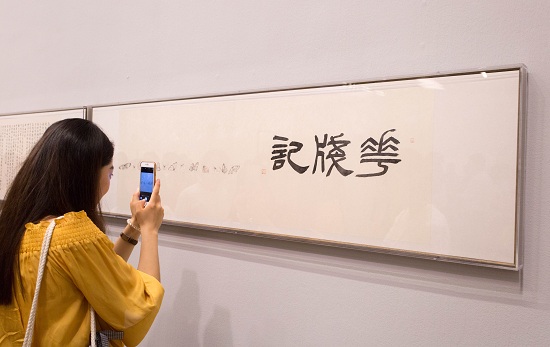

工笔画作为中国的传统艺术,如何将其融入当代语境,想必是诸多从事工笔画创作的艺术家一直研究的课题。张见、高茜这对夫妻艺术家就是这一艺术门类的践行者。8月12日,由中国艺术研究院主办的“见微集”和“花笺记”张见和高茜的双个展联袂亮相中国美术馆,对两位工笔画家的艺术生涯进行了一次全面的阶段性回归。其中“见微集”呈现了艺术家张见自20世纪90年代中期至今的20余件重要作品;而“花笺记”则展出了艺术家高茜近10年创作的15组30余件作品。此次展览亦是中国艺术研究院主办的“文化传承·丹青力量——中国艺术研究院中青年艺术家系列展”之一。

艺术家张见(左)与艺术家谭平(右)

张见为中国工笔画学会常务副会长兼秘书长萧玉田(右)讲解作品

何家英参观艺术家高茜个展“花笺记”

张见和高茜的作品,初识者可能会很难分辨两者的作品,但是仔细端详,在都很细腻的画面背后,两位艺术家画面还是有所差别。张见将文艺复兴的经典图式与中国传统元素作为了一个跨越时空的对接与融合,作品给人一种文人雅士的趣味。早期作品从“人”出发,在不断的探索中逐渐将“女体”隐藏起来,形成了自己“藏字诀”美学。张见在每一个系列中都不断地进行调整,在不同程度之间徘徊,他从文本到状态、从古典到当代、从图式到语言,通过在不同范畴内的实验,获得不断前进的动力,而其美学追求却是一致的,不断秉承着“中庸、迂回、超自然和性高远”,其艺术在不断地变化中更加虚幻和博大。高茜的作品同样注重对于传统文化的发展,但是她似乎对“物”的情怀更深,在她的作品里,不管是残花,还是高跟鞋都被赋予了丰富的情感。素雅的画面总会给人一种饱满的情愫,似乎“物”在她的笔下也有了人的“体温”。

展览现场

展览现场

展览现场张见作品

展览现场高茜作品

张见:新桃花源

张见是中国当代水墨阵营中新工笔领域的领军人物,现任中国艺术研究院工笔画研究院副院长。此次展览名为《见微集》,取义“见微知著”---通过仔细的观察能够从细小的事物中反映出其中蕴含的真理。从《2001 之秋》、《晚礼服》、《向玛格丽特致敬》等这种线色交融的个人风格的形成,到作品《袭人的秘密》将西方文艺复兴时期经典图式与中国传统元素作一个跨越时空的对接与融合,画面开始变得不仅具有视觉性,同时具有文本的阅读感。创作于2003 年的《黑昼》画面中是照亮黑夜的一盏孤灯、与灯盏处于一个空间之内的明式座椅,它们与圆明园遗迹之中的棕榈一网相隔。“在这张作品里面,借助象征着现代文明的灯盏,停留在当下,追忆此前消逝的一切……如果记忆已如遗迹那样存有断殇、裂痕。远处依然是一片开阔的天地,它承载过历史,也正在记录现今。”

展览现场张见作品

在《失焦》系列中张见通过虚实变换传达艺术家对城市新贵生活姿态的思考,进而联想到我们对待文化的态度,对于传统迷失的无奈和进军当代的鼓噪,对于文化坐标的模糊以及文化前途的怀疑。

展览现场张见作品

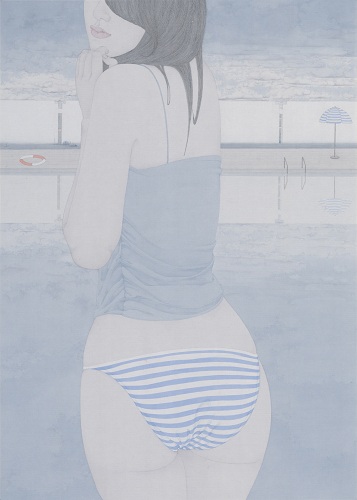

《蓝色假期》延续了《失焦》的路线,而造型更趋现实与完美。《蓝色假期》系列则呈现了一个泳装女子的背影,“张见并未采取他所惯用的文艺复兴图式···而是用放大了的个体剪影充满并突破整个画幅,刻意压低了的视平线使人物呈现轻微的被仰视的状态,逆光,有限的封闭的泳池和布满天空的云团。所有这些东西都暗示着一种被低吟着的新感觉。”(吕澎)

张见 蓝色假期之一 70x50cm 绢本 2013年

《桃色》和《失焦》是两个完全不同的系列,但它们是在一年内完成的。在《桃色》里,女性形象第一次被“藏”起来,这标志着人物不再是张见画中的主体,而是构成画面的一部分。张见在《桃色》的基础上继续探索,最终完成《藏春册》和《山桃红》等近阶段的代表作。与《桃色》相比,这些新作中已不易辨别女体,张见以此暗合了“藏字诀”的美学。

张见 《山桃红》117×182cm 绢本设色 2015

作品《桃花源》则在画面构图上做了对称的尝试。画面中出现四种物象:极具中国传统文化气息和文人情格的风物--桃花,古代文人画家笔底贯常描绘之物--太湖石,最代表中国民族气质的织物--丝绸,以及丝绸包裹下的半隐女体,无一不是古代文人雅客极尽风流之物。艺术家试图借助它们,一个由传统文化元素组合而成的具有鲜活气息的中国画风景,去体会中国传统文化精神的深层结构。在线的勾勒,色的晕染,形的开合等方面作者都希望它保留尽可能多的传统延续。

展览现场张见作品

“实际上对张见而言,这个整体就是一个“桃花源”,是对当代处境进行反驳的“出世”理想。他将这个理想置放入当代绘画的修辞中,使一种“空无”落实到明确的语法里,而语法也是双重的,绘画语言与文学语言同时构建了它,同时将互为镜像的力给予它,交织出一个“互文”的事实,一个具体的交互的当代“理想”。这既是一种强大的能力,也是一种对自我的坚实回应。他把陶渊明式的隐逸田园拆解成两个时空,两种思维,两件事物,比如勾线与染色两种绘画技术的提纯与对话,比如文字诗意与图像诗意的相遇与互渗,比如对折式的空间结构,比如方圆条陈形式呼应等等,让它们自觉地生成与搏斗,不断变化,并最终拥有它们自己的命运。张见理解并深谙绘画自身的命运,他并不仅仅将他的绘画看做简单的“工笔”甚至“中国画”,尽管他对自己在语法及其技术的追求几乎是苛刻的,他更愿意在这种苛刻里重审有关表达的根源,以便挖掘出具有当代性的基因文化的精神质地。在这方面,他是执拗的,也是充满抱负的,我相信那正是他期待的新的“桃花源”,一种对精神理想的不断获得与申诉。”(孙磊)

展览现场张见作品

艺术家张见一直坚信越深入的了解传统,就会越发觉得在当代可做的事情会更多,近几年的课题便是在寻找工笔画这一传统艺术母体自身发展的原动力。我们也很惊喜的看到了2017 年新创作的《叠》系列作品,从《桃色》、《桃花源》、《藏春册》、《山桃红》一路走来,逐渐提纯。“因由审视差异,张见的新作“叠”系列至少显现出两种意味。近观,线条的往复自有逻辑,女体细节于遮蔽中的显露精妙而狡黠;层叠的物象远观时被透视法则浇筑,观者与女体的看与被看关系被悄然锁定、不容更改:在这场视觉诱导之中,艺术家借给观者他的目光,众人的“游目”被唤起,屡历周旋、探秘的错觉。一贯的“迷藏”与明确的“去叙事化”显现出与以往创作同条共贯的关联,运思及语言更为纯粹、精炼。丝绸分明是他的魔法布,编织出隐于其内的物象,可以是女体细节,同样也可以是宇宙万物或者不存在之物。在魔法布被揭开之前,其遮蔽之物永远只是一个无限接近真实的假想。一段有效的隔离,艺术家张见多元文化内化后的美学——阒寂之‘隐’。”(孙欣)

展览现场

张见 叠no.1 83x74(35.5)cm 绢本设色 2017

高茜:花笺物语

艺术通感是高茜在工笔绘画实验中努力研究的方向。作家卢梭和画家卢梭对于植物都有独到的理解。他们认为植物研究不应该是标本化的,而主要是观察方法。“以医学入植物学的研钵是对自然的偏见,是对美的无视。”所以从图像来传达气味应该成为绘画一种可能性的,如何运用图像产生味觉的感知和气味如何传达图像意味将是一种新的尝试。在面对图像的同时也能感知气味,这是一种感官的挪移。高茜正是希望观者通过“呼吸一件作品”来实现图像传达的多种可能性。

展览现场

展览现场高茜作品

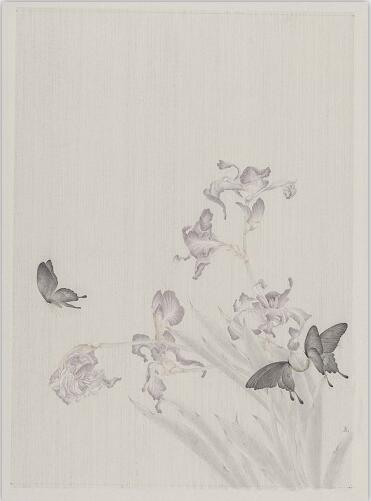

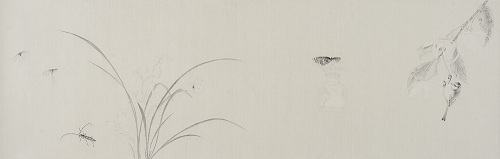

《花笺记》,原是明末清初流传在广东一带的木鱼歌唱本,曾经影响了歌德的诗歌创作。它以优美词句讲述了才子佳人悲欢离合故事。“眼前多少离人恨,对花長叹泪偷涟……花貌好,是木樨,广寒曾帶一枝归”《花笺记》中描绘的古時男女情爱,往往借花起意,聞香賦兴,凭依各种花姿芬芳,于窗前闺內倾诉相思,花之香气,与魂魄相連。而于高茜,则是沉湎于花香和情感的微妙緊密关联,她用笔尖的描绘,给花写了封美妙的信件。工筆的细膩轻柔,花与蝶,交尾昆虫的片断画面,宛若《花笺记》中少年男女反复相思、牵肠挂肚的恋爱曲折。在高茜给“花的信件”中,我们看到她们之间彼此这种单向的单纯的关系,就好像不经意的交谈,话题微不足道却撩动心弦,在每一个仓促的人生中都闪过一个动人的契合点。

创作于2007年的《奢华的游戏》是本次高茜个展中创作年代最早的一件作品

高茜现为中国艺术研究院艺术创作院专职画家,是当代“新工笔”的代表画家。这次展览呈现了她不同时期的代表作品:《奢华的游戏》、《白日梦》、《花笺记》、《玉交枝》、《游仙窟》、《如梦令》等。高茜的作品温婉细腻,被评论家解读为一种对于“物”的专注:“她反复细察‘物’的每一丝纹路,摩挲‘物’的每一个暗角,渐渐地,‘物’在画家眼前放大,明亮起来,仿佛画家将自己的体温传递到‘物’身上而使其有了自足的生命感觉。”

展览现场高茜作品

画家徐累说:“高茜小心翼翼描绘出的这些东西,也许就是身体的哀悼之物——残花,高跟鞋,香奈儿5号,三矾九染之下的潜台词,是曾经被执、被穿、被香气所笼罩,而此刻烟花散尽,余温逐渐冷却,最终,‘她’飞蛾扑火,在追忆的灯罩内香消玉殒。”正是这,使高茜的画有如由蛹化蝶般从自己特有的中国式女性视角切入当代,也奠定了她对传统中国画血脉的传承。

展览现场高茜作品

展览现场高茜作品

著名作家孙甘露认为:“高茜的作品是经典符号的再造,花鸟作为中国传统绘画中非常重要的元素,其在色调、图像、材料的选择上赋予传统在当代的意义。”

展览现场高茜作品

著名导演王水泊说:“我喜欢她作品中这种淡雅。在当代很难见到这种格调的工笔画,这个淡雅里有微妙的变化,这显然来自宋画的影响,她的绘画风格和装裱形式都打破了传统的工笔画程序。”

高茜 游仙窟之四 65x47cm 纸本设色 2016

高茜 玉交枝之二 41×131cm 纸本设色 2015

据悉,展览持续至8月20日。