5月18日,由华东师范大学主办,华东师范大学美术学院和北京时代美术馆承办,美术理论家、华东师范大学美术学院院长张晓凌策展的“风起海上——2019华东师范大学美术学院教师作品展”在北京时代美术馆开展。

美术理论家、华东师范大学美术学院院长张晓凌

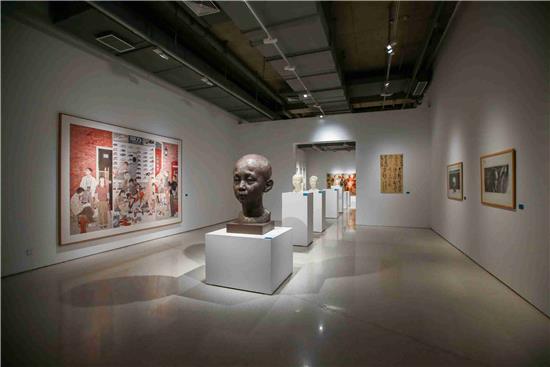

本次展览为近年来华东师范大学美术学院最大规模教师作品进京展,参展艺术家以华东师范大学美术学院在职一线授课教师为主体,以“风”“起”“海”“上”四个板块,展出42位老、中、青三代教师作品约150件,作品涵盖油画、中国画、书法、雕塑、装置、新媒体等多个门类,作品时间跨度长达40年。

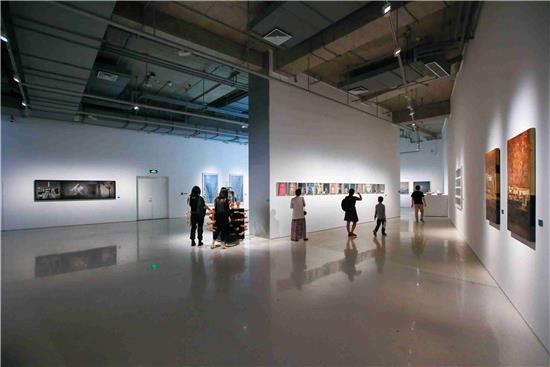

展览现场

上海作为中国现代美术的发源地,其美术文化资源的历史积淀深厚。华东师范大学的美术学科在佛教美术与美术考古、近现代美术与中西美术交流等研究领域处于国内领先的位置,著作论文成果丰硕,获得多项国家省部级学术奖励和同行的高度评价,形成独树一帜的特色和持续的影响。华东师范大学美术学院的建立,一方面是华东师范大学作为“双一流”大学的办学理念与格局使然,另一方面,也是百余年海派艺术发展的召唤所致。美术学院成立以来,一直秉持华师大美术学科创办之初对于美术教育研究的发展方向,创作和理论研究并举,兼顾传统与当代、包容与创新的学术理念让其不断走在美术领域的潮头浪尖。美术学院成立两年即到北京举办大规模展览,正体现了华师大美术教师走出上海、走向全国甚至走向世界的前瞻意识与专业自信。

展览现场

走进展场,会被扑面而来的多元艺术风格所浸润。策展人张晓凌表示,“风起海上”这一展览全方位的展现了华东师范大学美术学院的老师们这些年的探索和实践,既面向未来探索未知领域,有一种强烈的创新探索的欲望,以及对未来理想的建构,又深植于我们的文化母体中间,从文化母体中获取力量和资源,通过这两方面构成了一条看不见但感受得到的心灵逻辑。也正是这些自由、开放的表达,让观众直观的感受到他们独立、革新和自由的个性。开幕式上,来自海内外的领导、专家和艺术家分别致辞,从不同角度对此次进京展的意义做了解读。

中国美术家协会荣誉主席靳尚谊致辞

靳尚谊回忆了自己同学汪志杰在华东师范大学创立美术学科的历史。他表示,看过展览后,感受到我国改革开放以来的美术事业发展的非常好,感叹现在的作品和1980年代的作品面貌的不同,尤其是内容与材料的不同。同时,他对教师作品也给予了评价:“虽然他们是师范类学院,但作品与专业美术学院教师的作品几乎没有差距,祝贺展览取得圆满成功。”

中国美术馆馆长、中国美术家协会副主席吴为山致辞

吴为山表示,在综合大学里创办艺术学科,优势在于可以借助综合大学各学科的多样性来助力艺术学科的发展,同时,艺术学科的理念以及他们在创作和在美育教学当中所生发的思维发散,都可以影响其他学科。但与此同时,在综合性大学里的艺术学科也有难处,因为综合性大学会以文科、理科的培养方式来要求各学科,这对艺术学科来说是不容易的。他认为,华东师范大学美术学院在短时间内取得发展的重要因素是懂得引进人才。

开幕式现场

华东师范大学在中小学美术教育理论与实验研究、国际美术教育、中外视觉文化与美育等领域均形成显著优势。美术学院的成立,更是在美育研究与人才培养方面走向深化。同时,上海作为中国最早开放的国际化大都市,现当代美术创作异常活跃,华师大美术学院也发挥这一优势,在抽象绘画、观念艺术、综合材料、新媒体艺术等多媒材创作上形成明显特色,对中国现当代美术创作发挥着引领、先声的作用。

研讨会现场

本次展览分为作品展览和学术论坛两个部分。展览开幕前,20余位专家围绕“新时代美育的定位与价值”“当代艺术的跨文化创作取向”“现实的观照与阅读”“美术的培根铸魂功能”等主题召开学术研讨会。进一步解读与挖掘传统美术教育的当代性转换,生发出美术发展“培根铸魂”的新思路。专家们各抒己见,对于不同意见也勇于反驳,呈现出多角度、开放、平等的学术氛围。

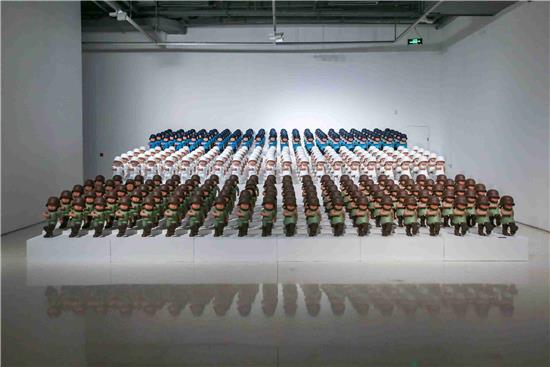

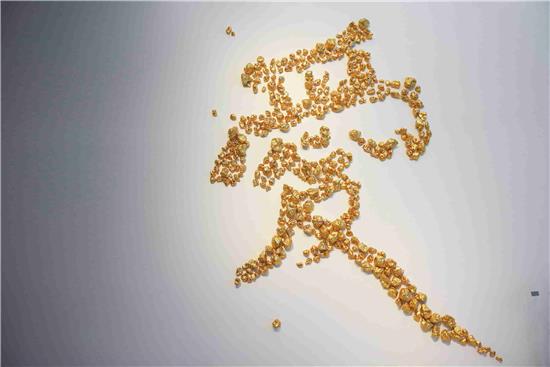

展览现场作品(部分)

本次展览以思考“华师大美院美育定位”的问题意识为导向,以“思想和观念的交流”“现实的观照和现场的阅读”以及“超当代”为展陈目的,提出如何以原创性为起点,重新建构归属于自己的话语体系;如何把中国丰富的文化资源进行当代性转换;艺术如何通过和科技革命的结合,找到一种当代的样式三个诉求,从美育的角度思考与实践,探求传统文化的当代性转换,为广大艺术同仁带来一种启发、一阵新风。

据悉,展览将展至5月28日。

(图片及资料来源:@中国美术报)