时间:2007年8月27日

今日嘉宾:张见、卢俊舟

张见,1972年出生于上海。现任上海大学美术学院国画系副主任,中国艺术研究院在读博士生。作品被中国美术馆、上海美术馆、刘海粟美术馆、深圳美术馆等机构收藏。

卢俊舟,1974年1月出生于浙江温州永嘉县,现任今古轩艺术总监。

谭潭:张老师是当今中国画坛的名家,今天就请张老师来谈谈您最熟悉中国画以及当下中国画的现状,谈点您的看法。

张见:中国画的现状归结一下,好听点讲叫多元发展,再实际点讲就是鱼龙混杂的。现在画国画的包袱是甩掉了,不像以前顾虑那么多,得顾虑这么画别人会不会认为不是国画,在90年代中期的南京,我这样尝试着去画的时候,是有很大的思想包袱的,我曾经问过我的老师;我这样画别人会不会认为不是中国画,这就说明当时我是有包袱的,但现在我没有了,我的学生就更没有了。现在包袱是没有了,但反而有危机。我的学生他们现在感受的国画现状的危机和我当时做学生时感受的危机是不一样的,他们认为的危机就是感觉中国画一直这样很僵化地一条脉络下去,它走向何方的问题;但我现在感受到的危机是我们在保留整个国学传统,借鉴西方所谓“多元文化”的时候,似乎是当一种弱势碰上强势,我们怎样如何保持自己并且壮大自己,这种矛盾越来越突显出来的时候,现在画国画的,大多数的……

卢俊舟忍不住补了句:陈丹青老师也谈过这个问题,现在的考生,艺术素质也越来越低,而因为教育体制的问题,当有时候……

张见打断:不,我们不说考生,我们要说的是国画的从业人员,从业人员就是说连学生,带现在所谓的画家,现在国画领域的从业人员既不传统也不现代……

卢俊舟:是这样的,很多人是打着传统的旗帜去忽悠人,其实自己对传统的理解又非常表面化,非常空洞。

张见(右)卢俊舟(左)

谭潭:张老师您认为什么才是中国真正的传统?

张见:表现在精神和物质两个方面,物质方面也就是技法方面,是传统中国画不断发展过程中的物质沉淀。当然首先我们对于传统的态度一定要是活学活用,借鉴的态度,绘画的任务或我们从事文化的任务有两个:一个是继承,一个是创新,但归根到底还是创新,在“一元”的文化状态下,纵观整个美术史,历代的大家都是不断的摸索,创新,作出新的贡献,而不是一味的摹拟重复前人。我们要继承的是国画基本的文化符号性元素,但技法创新对于现代人来讲根本提都不用提,在以前的时候还要提,但现在我觉得不是要提倡技法创新,而是我们怎样在里面筛出一些粗制滥造的东西,保持住我们中国画所具有特征性的文化精神元素。

谭潭:您讲的特征性的文化精神元素具体指什么?

张见: 那我就给你举眼前的例子,田老师是完全被我们当代人的视觉经验所广泛认可的这么一位画家,从色彩、构图上都是很当代的一幅画,但你看他画里面传达出来的精神内核还是非常传统(当然不是狭隘的传统),非常中国的,而且是非常纯净的中国画,单从这点来讲就非常可贵,它同时包含有文人文化特征和阴性美学特征,但我们看到的大多数所谓创新的东西都是“吃牛肉长牛角的东西”,(大家都笑了)他们没有经过消化,学习西方的东西,试图将自己武装起来,但他的肠胃又很差,又消化不了,结果吃进的是什么,长出来还是什么,虽然我不清楚田老师的学习过程,但我能感觉到他的消化能力是很强的,修养是很高的,才能画出这种境界。但在当前一些提倡创新的国画家中的确有太多是“吃牛肉长牛角的”。

卢俊舟:您是怎么评价当前中国画领域,比你年长一辈老画家和你们这一代,当然包括你自己,所处的水平?

张见:这个,说实话,我一直觉得……(笑)这个,这个题目太坏了,我是讲我自己好呢还是讲人家好呢(嘉宾们都笑)

卢俊舟:都讲,都讲好了!

张见:我个人觉得,我一直深深的感觉到自己所处的年代是最幸运的,为什么?比起我后面的人,我更抓住了中国传统绘画的根、尾巴,但是我又恰恰比我的师长更没有包袱,他们是有包袱的,而且这种包袱不是想甩就甩得掉的,就是时代造成的,他们所处的哪个时代强迫的。而我在一开始学的时候是有反抗的,他们逼迫我学的是挺管用的,但我现在没法逼迫我的学生学这些,但他们正缺这些。现在发生着最根本的变化:原来是以中国文化为主的多元,变成了现在的西方快餐文化为主的多元。师长所处的那一代是以中国文化为主的多元,受西方快餐文化的影响比较少,而我们这一代恰恰处于这两者中间的转型期,(卢俊舟:我们所处的都是同样的,这样一个非常时期)剧烈变动的时候也正是我们世界观形成的时候,师长他们也经历了这个时期,但他们的世界观早已形成,便很难改变,而我们下一代呢,就是“卡通一代”嘛,梅兰竹菊放在他们面前,他们基本不会感动,肯定是看到芭比娃娃才感动。(嘉宾们都笑)而在我世界观形成的时候,我当时也想前5年怎么是这样的,而后5年却又是那样的,使我产生了喜悦也产生了恐惧。

在这样的背景下催生出来的这样一代国画家在接受西方文化的时候是有节制的,他以前受的传统文化已经是潜移默化的,是有情素的,是不会随便抛弃它的。他在图式等绘画语言上还是可能完全抛弃以前的那些,但在精神层面上还是有一定的回归。

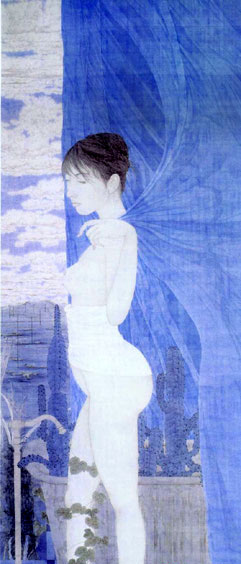

张见作品《早春图》

谭潭:您平时是怎么教学生的?

张见:一个词——因材施教,我觉得最好的老师就是在关键时刻能帮学生“把住舵”,“把舵”就是当学生在自己寻找方向的时候遇到困难需要帮助,或者我看到他要撞到前面的礁石了,我帮他往前拖一拖,让他绕开礁石,救他一把,而不是给他指出很明确的方向,他自己寻找的方向也正是他的兴趣所在,有兴趣才画得好,有问题时再把一下舵 因为他们目前还没有能力避开礁石,弥补这些问题。其实学习中国画过程中的,一些妙处、虚处是无法用语言表达出来的 ,能用语言准确表达出来的就不是值钱的东西了,我一般不喜欢用程序化公式化的东西去束缚学生。

上海学生文化包袱相比任何地方都要小的多,思维非常活跃,不需要我教授太多的怎么创新,他们的点子比我做老师的还多,拼命的左一个点子右一个点子。但我最后跟他们讲还是你们的心和手的问题,心里面想了很多问题,但表现出来不是那么回事,这里面有两个障碍,一个是精神方面,一个是物质层面,技法方面 他们的思维天马行空,但他在国画基础方面的能力又比较弱,他的手不能支撑他的脑子达到他想要的效果,这是物质层面,他本来是想国画的范围里面尝试个创新,当他们天马行空的思维出来后,发现他们画的那些东西和当初之前设想的是格格不入的,这个时候我就跟他讲其实你根本不用拿支毛笔在宣纸上画——隔靴挠痒,不如直接就在画布上用西画的方式画,力度要比你这个强,更刺激。国画的材料属性决定了表达的是一种阴性的美学,它不是那种刚性的美学。范宽,在国画中是非常阳刚的一路,但若把他放到当代艺术里面相比较而言依旧是一种阴性美。所以我前面讲到的我们在国画创新的时候,保留精神层面的就是要保留这种阴性美学的美感。中国画本身视觉效果就不是很强,它不是以厚度,材料上刺激人家眼球的,它不是这样的,欣赏一幅国画就如品茶,茶后那种淡淡的余香。因为国画不是当代艺术的那种直接夺人眼球,像一道强光要把你的眼睛弄瞎,那他就达到目的了。其实这是从两种完全不同的文化土壤生长出来的不同的艺术种类。一方水土养育一方人,什么样的文化环境培育什么样的文化特质,这种东西没有必要丧失,如果要牺牲文化的最根本属性的时候,那你就干脆甩掉这个包袱。跳出国画这个圈子,但你如果还想抱着中国画,对这三个字还有所留恋的话,那你就不应该丢掉这些最基本的元素。

谭潭:卢老师,您是怎么评价当前中国画坛比较活跃的一些名家和他们的市场?

卢俊舟:中国画的市场价值并不是单纯对作品本身学术价值的反映,它的价值构成还包括其他的方面,我认为有这个价值构成有三大块:当然第一首先是作品的学术价值,是画家学术成就的反映;第二是画家的官方位置,政治上的地位,或者是在比如文联、美协、画院这样的一些艺术团体中的位置给作品附加上的价值;还有就是社会影响力,也就是画家在民间的知名度带来的价值。

我觉得当前比较活跃的中国画名家有这样几种类型:

首先第一类是其作品价值构成里,学术成就占主要地位的画家。我认为这些以学术为主建立起作品价值的画家里面,比较突出的有田黎明、陈平、江宏伟、徐乐乐,现在年轻一些的有张见等,当然他们也可能有着这样那样的头衔,但他们作品的价值形成,主要还是在艺术成就上,我个人认为这样的价值是比较纯粹的。

另一类是在政府、官方团体占有重要位置,主要以其地位,凭借着政府的公信力来支撑其市场的画家,比如刘大为、冯远等。当然我也不否认他们作品在学术上有着一定的价值,因为他们也需要学术成就达到一定的高度才能有那样高的官方地位,但问题就在于很多画家到了那个位置以后,往往就容易忙于公务、应酬什么的,而中国画,是需要画家不断的修炼和自我完善的,如果许多的时间和精力都花在了绘画以外的事情上,那么他在学术上就很难再有进步了,而不进则退,渐渐的,这些画家市场价值的支撑,就会主要落在他们的“位子”上了。

第三类是在社会上运作很好的,民间知名度高的画家,很典型的如范曾,应该说他的学术成就在学术界是没有太多认可的,他好像也一直没担任过什么特别高的职位,但是他作品的市场却非常好,这就是因为他的民间知名度非常高,很早就有了深厚的市场积淀,还有就是他虽然没担任什么官方职位,但却又在官场上有很好的人脉关系。而众所周知,中国画的市场构成里,有很大一部分是送礼的需求决定的,他的作品,就非常适合送礼,在这个方面就非常有市场。

还有一类,是像何家英这样的画家,其作品价值构成里的几方面都很突出,他在学术上是被广泛认可的,他在官方也非常有地位,同时他在社会上的知名度也很高,所以,在当代中青年画家里面,他的价格是非常高的,市场非常好,因为他的消费群体非常大,有的人认可他作品的艺术成就,愿意买来赏玩、收藏,有的要买书画作品去送礼,拿他的作品也很管用,这样在市场表现上,他的作品就会显得很稳定、很出色。

谭潭:您觉得在现在的中国画市场中,这几个因素的构成比例是怎么样的,这个比例公平吗?

卢俊舟:我觉得目前是三个因素各占1/3。公平不公平,要看你从哪个角度来看,存在的就是合理的,从社会经济学的角度看,既然价格由这几个因素构成,而这几个因素都不是凭空而来的,哪个因素占得多一点,说明这方面做得更好,所以更能从这个方面来提升整体的价值,这样看来,市场是公平的。

但是,如果回到艺术的本质上来,这种状况又显得非常不公平了,因为学术成就这一块占的比例太小,而毫无疑问学术成就应该是最首要的。我认为在正常情况下,学术成就占的比例应该占70%以上。一件产品首先是质量要好,其次才是包装、广告宣传。有些东西如我们前面谈到的职称位置,只是暂时的,离开了一定的位置,光环就会褪去,价格也会下跌,所以不应占这么大的比例。当然历史是更看重艺术成就,学术水平这一块的。

比如说书法界,在我看来,不管是谁,只要做了中国书协的主席,他的价格就可以很高,现在的企业界也好,官场也好,附庸风雅都是非常盛行的,当你要去送礼的时候,如果拿的是一张书协主席的字,效果一定会好,因为它的价值通过书协主席这一头衔就能让人一目了然。比如说刘炳森,他当初在位的时候,市场非常好,在我所说的价值构成要素里的后两者他都具备,他既有非常高的官方地位,又有非常高的知名度,他的隶书炳森体,非常通俗,而且全国各地有大量的招牌,也就相当于有广告到处挂着,所以拿他的字送礼就很管用。但自从他去世,他的作品价格也就随之一落千丈。再比如说启功,启功他是学术上有非常崇高的地位的,学问、学养都很好,在民间有广泛的知名度,也做过书协主席,他的市场就有很多个支撑点,所以他在世的时候市场非常好,价格很高,去世以后呢,市场更好,价格更高,从这里也可以看出来,市场是公平的,艺术价值的体现最终会回到艺术本质上来,所以这种公平,也是在趋于合理的。

谭潭:为什么会形成这种价值标准呢?

卢俊舟:主要的原因是整个社会对文化艺术鉴赏能力低下。中国书画作品本身,是有着中国非常深厚的传统文化和精神内涵在里面,如果说自己没有相应的学养的话,是很难去鉴赏这些书画作品的。现在确实是越来越多的人有购买、收藏艺术品——尤其是优秀中国书画作品的意愿,可是他们往往在这方面又缺乏较高的鉴赏能力和水平,当无法准确认识艺术作品本身的学术价值时,那么官方艺术机构、团体的地位和社会影响力会成为他们购买力的依据,这也是制约艺术品本质价值提升的很重要的一个原因。