金秋时节,风清日丽。为纪念郭沫若先生诞辰115周年、于立群女士诞辰90周年,由中国社会科学院郭沫若纪念馆和中国文联、中国科学技术大学、中国书法家协会、中国美术馆、四川省文化局和文物局、乐山市委市政府共同主办的“典从风雅”郭沫若于立群书法展日前在中国美术馆隆重举行。

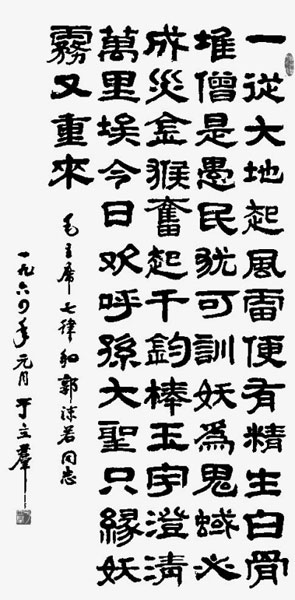

展览主厅进门的两侧,分别是郭沫若同夫人以长城为背景的大幅合影和两位书家的简介。弧形大厅正中,于立群用如椽大笔书写的篆书“江山如此多娇”赫然醒目。每个字占高宽各两米的一幅整纸,雄浑有力,大气磅礴。两边是郭老两幅3.5×0.72米的大型条幅,一幅是1963年11月作的《满江红·访韶山》,另一幅是1963年毛主席生日那天书写的《读毛主席诗词调寄满江红》。再两边是郭老的5幅诗作书法。其中1961年秋书写的《咏武则天》,诗书、用典俱佳,反映了郭老作为诗人、史学家、书法家的学富五车、挥洒自如的学者型书家风貌。

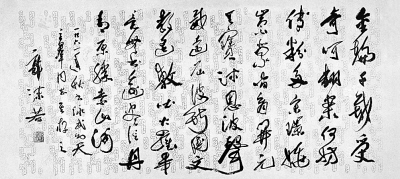

20世纪20年代末,郭沫若旅居日本,从研究金文甲骨入手,以字辩史,借史鉴今,谙熟了祖国文字、书体的演进轨迹,创立了古文字研究的科学模式。那时,郭沫若洋洋数十万字的书稿都是用楷书完成的,坚实的书写功力昭然其中。殷商金石之典雅美、秦汉小篆之玲珑美、汉魏隶变章草之流动美、唐宋楷书之端庄美以及历代草书之狂放美皆融会其胸中,因而出手不凡,横平竖直见传统,撇捺钩点有根基。此后,诗人的气质,浪漫主义的情怀,不拘一格的豪放,使他终于跳出一切前人书法窠臼,无论字型结体、笔法起运,还是谋篇布局、章法行气等,都有了自己独特的面目,气运笔端、遒劲洒脱、运转自如、神韵天成,形成了不少书法爱好者追捧模仿的“郭体”。加之其书法往往又和诗词、典故、历史事件、名人唱和交织融合在一起,成为历史的见证、艺术的珍品。

于立群出身败落的官宦人家,幼年失学。受祖父、母亲潜移默化的影响,在从事进步演艺活动之余,不忘自习颜体。中晚年,在病中研练隶篆,以习字强健身心。郭沫若故居的最后一进房有于立群的习字书房,家人把那里叫作“妈妈屋”。抗战之初,郭沫若于立群夫妇在书法的美感中相识,又在以书法自娱中一同走完人生之旅。他们的书法情、翰墨缘可谓学苑艺林的一段美谈。在此次展览前夕,郭老和于立群的女儿郭庶英和外孙张鼎立共同编纂了《郭沫若于立群书法选集》,倾注了后代的怀念之情,也为广大读者留下了珍贵的墨宝和一对书法伉俪的艺术佳话。