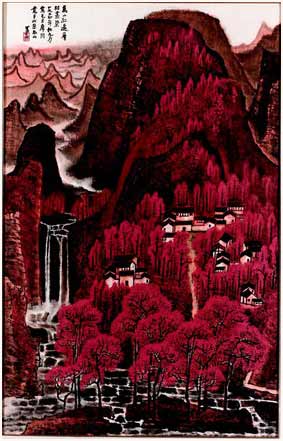

李可染《万山红遍》

王明明 画家 北京画院院长

高立林 北京晚报五色土编辑

高立林:很高兴您能接受采访。现在大家在谈论一个话题,关于“时代华章——北京画院·上海中国画院五十年展”的话题。坦率地说,我没有想到一个画展能引起如此众多人的关注。展览已经结束,可关于这个画展引出的话题仍在继续。作为主办方之一的北京画院,作为一院之长的王明明先生,不知在举办展览之前是否也预见到了对她的热评程度?

王明明:展览的最初设想,是借北京画院、上海中国画院建院五十年之际,向社会展示五十年来中国的一批优秀的画家作品,几代人的不懈努力,他们在艺术上所取得的成就,通过他们绘画艺术的表现,使人们在欣赏高尚艺术的同时,再一次亲历社会的发展和变化。这些中国优秀的艺术人才,对中国文化的发展及贡献,对中国美术的建设,起到了很大的作用。

相对而言,五十年优秀作品的整体展示,震撼了观众,因此观众反应之强烈亦在情理之中。但客观地讲,反应的强烈程度既在预料之中,又在预料之外。这次的参观者,有全国各地的画家、评论家,也有众多的收藏者,但前来的参观者绝大多数为欣赏者,我说欣赏者而非一般的观赏者,绝不是对观赏者的不敬,“欣赏者”具有了更高的文化修养和鉴赏水平,他们并不从事绘画艺术,但却能从绘画艺术中吸收自己所需要的养分。这从一个方面反映出社会的进步,人们的文化素养的整体提高是国民素质水平的核心表现。

林风眠 《花与梨》

高立林:我的女儿曾参观此次展览,据她讲,她和她朋友还想第二次参观,静下来细读,可惜如此绝妙的展览只办一周。我想,这也是许多人的一个遗憾。

王明明:我很理解,在此也表示歉意。上面所说观众对展览反应如此强烈,我以为有以下几点原因。

其一,大众需要欣赏经典艺术,只有经典艺术才能满足大众需要。经典艺术超越时代,可使参观者与画家心心相通。经典艺术才是真正艺术的延续。艺术不同于科学技术,各自有各自的规律。之前发明电灯、自行车……现在的手机、电脑……真可谓一日千里。科学技术总是在前人创造发明的基础上不断进步、创新,今天最新的科学技术明天就有可能成为了再创新的基础,但艺术不是。艺术发展到一个高度后,后人很难超越,现在的艺术家未必达到前人的水平。

参观者自然要追寻具有高度的艺术,欣赏经典艺术可使人的心境升华。这是其二。

经典艺术可以从中寻找到根本的东西,这个根本既有文化的也有社会的,更有生活的。只有经典的艺术才有可能反映出大艺术规律。这是其三。

其四,此次展览,我们提供的展品可谓精而又精,从精品中挑选。好的艺术品更多的不

是所谓的技巧,而是素养、情感,人与时代的共振。经典作品是心灵的反映,与欣赏者的交融。如此,才能产生与欣赏的共鸣。北京昌平的郝良彬先生看完展览后给我写来一封信,他在信中写道:“今天看了展览感到十分激动和高兴。因为这是自改革开放以来水平最高、规模最大的一次画展。这次画展起到了对中国优秀文化传统继承和发展的作用,是中国当代文化生活的一件大喜事。看了这次画展使我眼界大开,因为这些作品是经受岁月考验积淀下来的经典之作。这是它不同于全国美展之处。全国美展是横向的,是一个时期面上的优秀作品;而这次画展是纵深的写进历史的经典作品,是对民族大文化的继承和发展……”

此次展览所投放的人力之大,是以往几个展览之和都无法相比的。

高立林:经典艺术是人们所期待的,但欣赏到经典的机会能有多少。人们经常看到更多的是“水货”。

王明明:也许是生活中缺少经典作品,才吸引了如此众多的人走进展厅。中华民族艺术的精华具有非语言描绘出的魅力!可欣赏艺术的人却没有机会经常性地欣赏名作。外国的博物馆常年陈列世界名画,欣赏者随时可以走近艺术大师。可我们没有,或者说极少。

在北京,你可以到北京画院看齐白石原作,而且常年陈列供人欣赏,但像这样的馆并不多。经典艺术品一旦归属为“艺术档案”,其实也丧失了他的许多重要功能,这对于一个民族的整体艺术素质的提高非常不利。我曾到台湾博物馆参观,在一幅宋人梁楷泼墨人物前近距离欣赏,那种感觉真是无法形容,你仿佛走进画的场景中……经典艺术品只能欣赏其原作,任何印刷品都无法替代,印刷品是一种形式的艺术记录,艺术的灵魂和情感却无法展现。我和众多人的心情一样,盼望经典艺术品走进人们的生活。

高立林:经典艺术品远离人们的视线,那么就会有别的“艺术品”粉墨登场,需要艺术的日子越来越多的时候,经典艺术品却离我们愈来愈远。就画界而言,每年都“涌现出”成千上万个画家,而多自称为“名家”。一些不明真相者,缺乏必要的艺术修养的人,常常被他们误引歧路,甚至破了钱财。

王明明:如果每天真能出现成千上万个艺术家那确是幸事,可以证明当前艺术市场的繁荣。现在,艺术家可以利用传媒手段使自己迅速成名成家,很多作品实际上在误导着艺术欣赏。但历史往往删去当时的所有光环,艺术家面对历史的时候应使自己冷静下来。

高立林:现在有的艺术家心态可能有些问题。暴发心态显现突出,一夜即富一画即富一字即富……再加上浮躁。以十几年前一夜暴发的个体户为榜样,没什么可指责,问题是,你所从事的“事业”和批发西瓜、贩卖服装没有任何可比性。静不下来的人不要动画笔,不读书的人不要摸笔墨。

王明明:某些画家欣赏水平下降确是实情。艺术家也好画家也罢,都要不断提高自己的素养。作品就是素养的说明。欣赏水平的下降有多种因素,重要的一条可能就是修养二字吧。

再说一个问题,即“传统”。画家的自身修养也是“传统”的内涵之一。对创作和欣赏而言,我们对传统的继承有个误区,就是批判,以否定的目光看待传统,常把现代和传统对立起来。我以为,我们没有站在敬畏的高度看待传统。中国的文化传统令世人敬仰,可中国人自己却几十年来习惯地呼之“批判”。如果一个人对本民族文化只是怀疑和批判,那么这个人到了该自我反思的地步。文化是要发展,发展的前提是继承。这是不是真理,请读者思考结论。现在,对传统文化的教育是断档的,多少人并不了解真正的中国传统文化。“否定”加“批判”成了一种思维模式,谁否定得狠批判得深,谁就成了“现代秀”,成了“空壳文化”的楷模。现在提倡的“和谐”,就是源于中国传统文化。源于古代,乐于当今,不好吗?

高立林:都爱讲责任感,对中国文化的继承和光大,也是责任感。观时代华章中的经典艺术品,哪一件不体现着中国文化传统、延续着中国文化传统。

王明明:有些虽过去多年仍令人感动,回忆老画家们,他们真是带着我们走,教给我们做。传统,就是这样继承下来的。

高立林:谢谢您的谈话。