在许多朋友看来,浮世绘也在点缀着我们的生活。作为日本的传统文化符号,浮世绘实在是意味深长。日前,“日本浮世绘艺术珍品展”在北京中华世纪坛世界艺术馆展出,此展是日本浮世绘作品首次在中国的大型展出,共100幅作品,由日本浮世绘博物馆提供。该馆收藏有浮世绘初期到现代的作品共10万余件。此次展览将持续到12月12日。

日本浮世绘很像中国的木版年画,它是日本江户时代兴起的。浮世绘初期原为肉笔浮世绘,即画家们用笔墨色彩所作的绘画,而不是木刻印制的绘画。肉笔浮世绘的装饰性决定了它的流行,最初作为壁画与屏风。在绘画的内容上,有浓郁的本土气息,有四季风景、各地名胜,尤其善于表现女性美,有很高的写实技巧。

与我国传统木版画神似

江户时代是日本封建社会的晚期,和我国的清代差不多,后来由于社会文化迅速得到发展,公众对装饰绘画的需要量加大,从而使肉笔浮世绘进入版画浮世绘阶段。

浮世绘木刻技法不追求木刻的刀味,却注意木质纹理的表现效果,而且对于线条的流畅放在极主要的地位,往往需要画、刻、印三者共同合作来使作品达到尽善尽美的境地。他们创造的木纹法、光泽法、云母粉法、无色印刷法等等都是在力求线条与配色取得高度和谐这一目的上总结出来的作画经验,摆脱了过去向来使用毛笔的束缚。这种版画的构成,与我国古代版画的画印方法相同,由画师、雕师、拓师按顺序分工合作来完成。首先由画师作画,再由雕师刻版,最后由拓师按照画面不同的色彩分别拓印成画。这种在木板平面上刻出复杂而又精致的线条,再彩拓成画的高超技术,曾被西方画家视为一种不可思议的技艺。

随着浮世绘艺术的发展,涌现出许多著名画师,其中有揭开浮世绘黄金时代帷幕的铃木春信;美人绘大师鸟居清长与喜多川歌吕;戏剧绘巨匠东洲斋写乐;还有写实派大师葛饰北斋,以及将风景绘技巧推向顶峰的一立斋广重等名师。

受到欧洲大师追捧

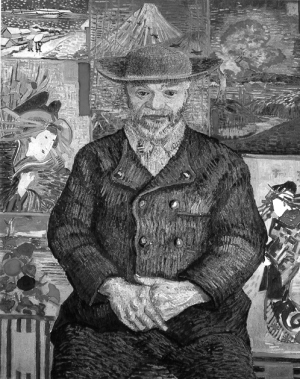

但是富有戏剧性的是,随着浮世绘在日本的逐渐没落,这门艺术却从19世纪中期开始,在欧洲的艺术界引起了很大的反响,据说当时是欧洲由日本进口茶叶,因日本茶叶的包装纸印有浮世绘版画图案,一下子被欧洲的艺术家所发现,并开始推崇。当时的艺术背景是摄影术开始兴起,那么绘画就不再是人们留下影像的唯一手段了,于是,当时的新锐艺术家们开始将传统的欧洲绘画向“心灵化”与“情绪化”靠拢,在这种方向下,非洲的艺术与东方的艺术开始被他们重新发现,而这里面的东方艺术,主要指的就是日本的浮世绘。浮世绘的艺术风格影响了当时许多印象派与后期印象派画家,其中最为人所乐道的,恐怕就是梵高了。梵高不但临摹过多幅浮世绘,并将浮世绘的许多绘画元素融入到他的作品中,在他的许多名作里,浮世绘的线条感与装饰性风格,几乎随处可见。作为人物画的背景,浮世绘的画作有时甚至会直接出现在他的画里。

其实除了梵高,当时西方的许多著名画家,如马奈、德加、莫奈、劳特累克、毕加索、马蒂斯等人都从浮世绘中获得各种有意义的启迪,东方艺术所特有的那种无影平涂的色彩取向,取材日常生活的艺术态度,概括性极强的线条,都推动着从印象主义到后印象主义的绘画运动,甚至是在音乐方面,据说印象派作曲家德彪西的交响诗《海》,也是受到了浮世绘画师葛饰北斋作品的启发。正是这些,带动了西方各大博物馆对于浮世绘的收藏热捧。虽然从二战后日本经济复苏时开始,日本的许多大型美术馆与私人收藏机构开始从欧洲大量重金回购浮世绘作品,但至今为止,仍有许多的浮世绘精品收藏在西方,比如美国的波士顿美术馆,据说就收藏了7万件精品。对于中国观众,浮世绘倒是有几分亲切,因为同属于东方艺术,而浮世绘的大部分精华,也源自中国隋唐时期的绘画。而这不远不近的异域风情,与欧洲大师们纷纷膜拜的传奇地位,倒是给我们增添了几分神秘与好奇。

《乘凉美人》铃木春信(1725-1770)

春信笔下的女性,风姿纤柔,婉丽婀娜。他发明的“锦绘”,有一种半透明的效果。“锦绘”不是在纸上使用颜料,而是用刻好的画板印在画纸上,其最大魅力就是用中间色来呈现浮世绘的微妙美感,丰富的色彩就像织锦。

梵高1887年所绘的《唐基老爹》中有许多浮世绘画作。

《神奈川冲浪里》葛饰北斋

(1760-1849)

著名的葛饰北斋,著名的《神奈川冲浪里》,作为他最杰出的代表作,他笔下的惊涛骇浪竟如高速摄像机拍下的定格镜头。许多欧洲的画家都临摹过这幅作品,并从中寻找绘画的艺术元素。梵高的名作《星夜》中,天空卷起的螺旋正是从此获取的灵感。在北斋真正掌握了这种描绘动态海水方法的时候,他已是近70岁高龄的老人。

此次展出的浮世绘精品,吸引了许多观众。

《雨中三美人》鸟居清长(1752-1815)

同样都擅长美人画,在前辈铃木春信婉丽秀气的特点上,清长将人物加以改良,使她们的身材更加修长,而这类题材被喻为现代日本漫画的发展源头,即手足纤长是人物重要特点。在日本,这幅《雨中三美人》曾被印在邮票上公开发行。