莉扎·利窦的绘画和装置艺术曾在巴黎、日内瓦、罗马、柏林、布鲁塞尔、纽约、洛杉矶、莫斯科、圣彼得堡和其他很多城市展出,赢得了巨大的成功。全世界成千上万人已经欣赏了她的创作。近日,莉扎·利窦将它们展现给中国观众,并让大家与她一起思考爱、斗争、美,以及生命中永恒的博弈。在中华世纪坛世界艺术馆和莫斯科著名的Dom Naschokina艺术画廊主办的“永恒的博弈——莉扎·利窦作品展”,展出了莉扎·利窦的47幅作品,包括影响较大的《棋盘》、《最后的晚餐》、《克隆》等装置作品。

女性艺术的感悟

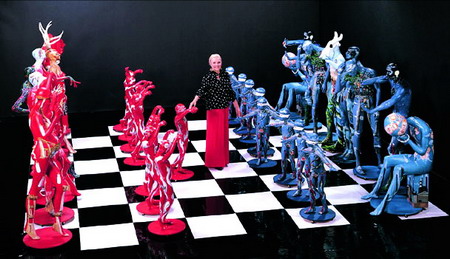

走进中华世纪坛世界博物馆的时候,你也许会被善意地提醒不要踩到展品上。带着牛角的“国王”、长着鹿角的“女王”、浑身绘着小手的“兵”、做着乞讨姿势的“象”……32尊真人大小的人体模具在美国艺术家莉扎·利窦的手中成了其大型装置《棋盘》中的一个个棋子。

《棋盘》是莉扎·利窦在1992年创作的,曾被一些艺术评论家认为是当代艺术史上最具独创性的作品。这件巨作由32尊真人大小的人体展现在棋盘上组成,模拟国际象棋左右排列,黑白相间的棋盘在地板上延伸。展现了女性主义视角下游戏者在现代生活中所处的艰难环境。

在棋局的左侧是男人阵营,蓝色主旋律的国王、王后、象、马、城堡和兵,被赋予冷酷的绘画图案,传递着冲突和征服的情绪。与之相对的右侧,是红色温暖的女性阵营。同样的角色,她们或带鹿角,或披羽毛,或做着祈祷的姿势,或孕育生命,或被命运控制。她们代表着生命的源泉和脆弱。在8米见方的装置艺术“棋局”上莉扎·利窦所塑造的人型,给人以幻觉上的共鸣,并体现了她个人对历史、人与人之间的关系和战争的解读。这件作品在1995年被入选吉尼斯世界纪录。

公元前8世纪国际象棋在印度诞生起就一直代表着人生和战争。马赛尔·杜尚是现代艺术领域中对象棋最热衷的追随者。据说他放弃了绘画和制作,去追求象棋中纯粹的精神格斗。曼·雷是杜尚在艺术上的伙伴,同样也是热衷象棋,他设计和制作了许多棋盘,普通和奢华的都有。两人都热衷于象棋,却没有人去实践超现实主义的“手绘的梦境”。但他们应该会很乐意看到莉扎·利窦对于军队、战争和无节制的控诉。

而莉扎·利窦用她独有的对女性艺术的感悟,创作了一批三维雕塑和平面绘画作品,表现了她对女性、对人类的爱,给我们带来耳目一新的艺术享受。

同时展览中,莉扎·利窦的油画作品也传递着经典和神秘的气氛。覆盖着薄纱的优美裸体在《她的梦中囚徒》和《永远的妇女精神》中是主旋律。在《行走之日》和《被美所骗》中穿着优雅的女人体上安装的是狗猫牛羊等动物的头颅。有些作品呈现梦境般的景象。在《女人角色》中一个摇椅悬挂在一排枯树间,上面坐着美丽的仙女。《婚礼之梦》中的两个通往天堂的神圣柱廊间,飞翔着几个充满幻想的女子。只有当我们走近作品,才能感受她的非凡想象力。

用艺术记录历史

今年90多岁的莉扎·利窦出生在中国,但她的作品从没在中国展出过,她很欣赏中国古代文化,她也一直梦想着能在她出生的土地上展现她的作品。因此这次展出也是莉扎·利窦回到故乡的特别之旅。

莉扎·利窦生于俄罗斯声名显赫的Dolgorukie家族,在1917年大革命之前,杜尔哥鲁奇家族在中国从事外交工作,她就出生在上海。在20世纪20年代末,他们搬到了加利福尼亚,之后到了纽约。受到超现实主义艺术和萨尔瓦多·达利的影响,莉扎·利窦开始学习绘画,并很快在纽约、迈阿密、丹佛和洛杉矶开始举办了个展。1950年,她成为美国水彩画家协会中的一员。在美国获得了认可之后,利窦去巴黎和瑞士继续进行艺术学习。她成功展示了她的绘画,并逐渐开始由平面转向在三维的人形上绘画。

回忆起自己的创作经历时莉扎·利窦谈道:“……开始是因为我的儿媳让我想办法装饰橱窗。她在罗迪奥街上开了一家服饰店。我画了三个人体模型,他们看起来像是小砖块拼起来的。橱窗看起来非常棒!成群结队的人来看这些人体模型。隔壁商店的老板都很生气,因为她抢走了他们的客人。我明白这是一个很好的主意。所以我开始了在人体模型上绘画。我把这些人形当成帆布来作画。这些角度、线条、曲面……”她非常中意自己的这项创意,开始将三维雕塑与平面绘画相结合,将塑料的人体模型作为创作媒体。

莉扎·利窦的作品看起来类似古代的女神和女神柱,从她的作品中可以看到杜尚的作品,雷内·马格利特的青铜雕塑,以及萨尔瓦多·达利和乔治·德·基里柯的绘画作品对她的影响。如马赛尔·杜尚为达芬奇的蒙娜丽莎所着迷,他选择为她加上胡须来欣赏这幅作品。同时也表达了他对达·芬奇性取向的意见。莉扎·利窦也研究了达·芬奇的作品,特别是《最后的晚餐》,与杜尚不同的是,她通过赋予其新的概念完全改变了这幅作品,比给神秘的微笑加上男性胡须更加激进——她把耶稣的所有使徒都变成了女性。以经典的题材表现了女人对世界的付出和热爱。《克隆》讲述着女人在社会生活中的种种角色,《伦勃朗》以大师的代表作构图表达出作者对前辈的敬意。

在她的创作中,融和了自文艺复兴至20世纪世界文化中最主要的元素。她的作品总是出人意料,又难得的优雅和出色,展示了优雅与哲学风范的并存。而且,她的作品还经常包含着一些关于世界和人类的哲学喻意。充满了神话和历史的文学隐喻,他们让我们想象过去,面视当今,同时眺望未来。

回顾为坐而设计

古人因重礼而要求端坐,现在人们追求的是更符合人体工程学的安逸舒适。无论是高迪卡尔韦特之家内的椅子,还是在西班牙被称为“微型建筑的象征”的椅子,椅子设计在最近的展览中都可谓大出风头。

设计时尚的椅子总是能够得到人们的喜爱,如今的椅子除了材料和外形之外,“如何把椅子做得有趣”成了设计师的一个重要的方向。材料方面,除了原有的金属、木质、塑料外,塑料被混合、被嫁接,天然石材等非常规材料借助现代的工艺手段,都令椅子产生出意想不到的效果。

由中央美术学院主办的“为坐而设计”大奖赛已经举办了两届。今年第三届大奖赛经过近半年的遴选,从世界各地的参赛作品中选拔出的70件作品不久前在中央美术学院美术馆进行了展出。并同期推出由国内外知名设计师和艺术家参与的“30把椅子”邀请展。

展览向大家展示了各种不同的“坐”的意味与理念,是对“坐”这一生活命题的无限延展,其意义不仅是对“坐”提出问题和做出的答案,更重要的是对现代生活方式的想象与探索。在展览上,正如你所看到的,它们的造型越看越不像“椅子”。某些奇形怪状的作品实在跟传统意义上的“椅子”相去甚远。而这正是策展人江黎所希望的。“设计就应该为人的行为而负责,而不是制作某样被约定好的工具。”江黎说。他不希望设计师们都被“椅子”这个词所束缚,因为比赛的主题就是“为坐而设计”,而不是“请你设计一把椅子”。

的确,椅子在这里,功能已经不是最重要的了,重要的是可以寄托和表达人的感觉和感受,功能性只能排在第二位,这也是后工业时代家具比较明显的一个特征。如设计师杨大威设计的“新游牧系列”选用野性的大红色,设计成羊头造型,还原他小时候草原长大的自由经历;另外一个似乎不能称为“椅子”的,其实是外出携带方便的多用折叠毯,这是“游牧族”不可缺少的生活符号。

“科技、绿色、人文”是北京奥运的主题,也是本次设计大赛的理念和要求。在“为坐而设计”的基础上,“绿色”材料与环保设计理念,是此次设计大赛的闪光点,也是创意产业可持续发展的未来方向。展览上,很多作品都使用了废旧的雪碧瓶和纸盒。

现在的设计师真是别出心裁,一把椅子就可以做出千百万的样子,完全出乎你的意料,时尚盛行的年代,创意让生活充满乐趣。