戏仿的观念对于岳敏君如此重要,就像一根轴心撑持着不停旋转的地球仪那般,贯穿于他整个的绘画世界。在这位艺术家那里,戏仿并非仅限于艺术文本之内,而且,直接地对位于现实与历史,他的绘画在题材上首先戏仿了毛泽东时代的政治现实与图景,继而戏仿了商业化以来的中国社会生活,与此同时他还戏仿了西方油画史上的一系列经典作品,并且,也将这种戏仿的个人触角探入到传统与历史的深处。另一方面,戏仿也是一种策略,他的崛起与成功的秘诀可以说源自对现代社会的偶像制造规则的戏仿,他自身俨然是一个戏仿托拉斯的打造者。迄今为止,有关他的大部分评论都将论述的重点放在了那张“傻笑的面孔”上,而没有将“戏仿”视为解读的密码,这在一定程度上说明了批评的目光与普通观众的目光一起,受惑于他戏仿的强烈效果。不过,为了细述戏仿在岳敏君的绘画中所起的作用,仍然可以从这张面孔谈起。

不同于传统自画像的封闭性,自我形象在当代艺术家的手中变成了一件入世的道具,从前那种对个人容貌和表情细致入微的观察与描绘不再是重点,仿佛从内在深度上来认识自我,已然是一件不可能或者无意义的事情,安迪·沃霍尔就曾经断言:“每个人的外貌相似,行动也相似,我们正越来越变成那样”,其潜台词在于每个人在现代生活中都近于一台机器。在如此的境况之中,“我”是通过与现实世界之间的关系来加以呈现或定义的,一旦脱离了这个自我所在的场,自我似乎也就无从追寻,艺术家们所采取的一种应对策略,就是将个人形象换算或外化为一类人的形象,或者说某种集体形象的化身,从而使自身蓄积并且携带了更大的话语能量,去进行批判与代言,譬如,在德国犹太画家费里克斯·诺斯鲍姆的自画像中,被揭示的正是犹太人的种族身份和厄运,而在美国的女艺术家裘迪·戴特的作品里,她的个人形象是美国中产阶级女性自我讽刺的化身。在地位来得更为重要的艺术家那里,如果说辛迪·谢尔曼的个人形象指涉了整个女性的历史与情感,那么,安迪·沃霍尔的个人形象则揭示了明星与偶像的现代神话。

然而,尽管辛迪·谢尔曼或裘迪·戴特最为经常地利用个人形象创作作品,她们的个人形象在作品中是多变的,处于不断的乔装改扮之中,尽可能地贴近他人,历史上各个时期的女性或者是一个阶层的不同形象,有时候,她们的易容术几乎能骗过观众的眼睛,使我们认为她们所拍摄的并非其自身,而是另有一个具体的对象。而在安迪·沃霍尔那里,他对个人形象的复制仅占其作品的一部分,影响更巨和数量更多的肖像创作则是处理了玛丽莲·梦露、伊丽莎白·泰勒、杰奎琳·肯尼迪等名人。

相比之下,很难再找出一位艺术家像岳敏君这样,始终在复制自己那张表情单一的面孔。这面孔简直就像一只醒目而巨大的图章,加盖于他所能设想和描绘的每一处场景和不同时空之中,以致于这个图章抑或说这个艺术商标本身,成为了绘画的主体,其它场景与意象的地位被削弱了,或者说,这面孔与其它场景及意象之间的构成关系也变得次要了。人们可以忘记或忽略画面上的其它东西,但在脑海里已深深地烙下了这张傻笑的面孔,这个光头男人乐得合不拢嘴的样子,那嘴巴张得大大的,露出整排的大牙来,几乎占据了整张脸的一半,而眼睛被挤得眯成了一条缝。

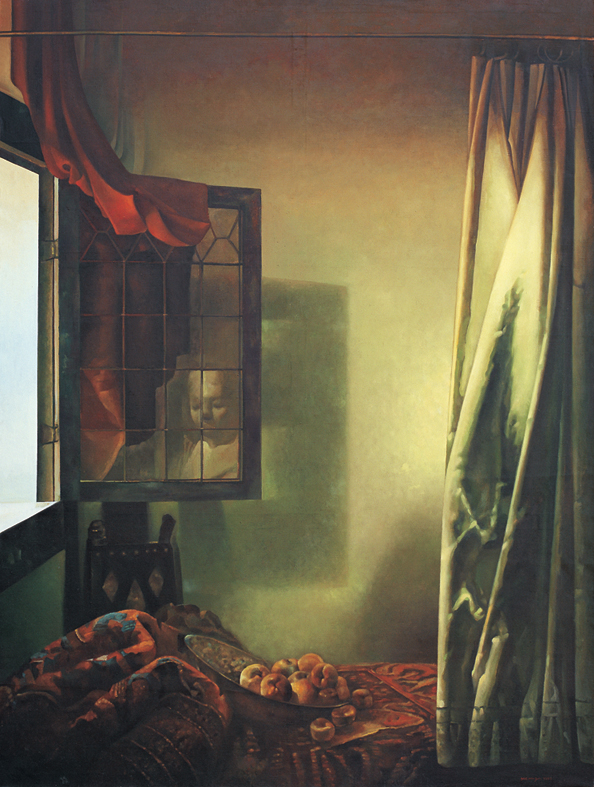

关于岳敏君个人形象在其绘画世界中的所指,答案似乎是现成的。他与方力钧等人一起被视为“玩世现实主义”的代表人物,事实上,就玩世现实主义的定义而言,他体现得更为彻底和丰富,就像一种色彩猛烈而单纯的植被不知疲倦地覆盖了整块的理论版图,最终将之完全地现实化了。这种效果的获取,在很大程度上可归结为他将自己那张表情始终“玩世”的面孔几乎使用到了极限,这张面孔几乎出现在他所有的画面上,正如他自己所说的,“用传统的绘画、雕塑方式,不断复制自己的形象,是为了创造一个新偶像,就如同现在的电视、电影的方式。当形象在不断重复时,由于量的增加,而产生巨大的力量。一旦成为了偶像,我便可以利用和应用我的偶像,并且不断地使用。偶像是有生命的,他时常影响我们的生活,规范我们的行为举止。当代社会就是一个偶像社会,当代文化就是偶像文化。”当架上似乎已经“人满为患”之后,它又以雕塑的方式,以兵马俑的形式感被更大规模地生产出来,在如此一再地重复与复制之下,它也因此成为了中国当代绘画的一个标志性符号。我们甚而可以发现,在他的那些未曾出现其个人形象的作品中,譬如他从“物是人非”的角度来处理《开国大典》、《地道战》或者是唯米尔的《窗前读信的女人》那样的西方经典绘画时,似乎也暗含着这样的台词:在我的形象不存的地方,也不复有他人形象的存在。如此偏执而极端地强化个人形象,这种做法也许真的像一位当代艺术的评论家所指出的:有一种“个人在新的经济条件下对权威的新的变了种的爱。”

饶有意味的是岳敏君在一次访谈中曾经将这几个名字做为大众的偶像人物并列在一起:雷锋、刘胡兰、杰克逊、梦露、斯大林、毕加索。这种并列确实可以被看作某种后现代之举,这些人物之间原本存在的意识形态的对立、道德感和价值体系的差异性被抽空了,剩下的唯一勾连就在于他们都是家喻户晓的历史人物,在大众之中产生过巨大的影响力。“我只偶用了一下他们的方式,不断重复把自己制造成偶像,当然我的方式比较单纯。我最渴望的就是使自己成为偶像。人一旦成为偶像,他便能进入别人的血液,左右别人的思想意识。坦白地说,偶像在当今的社会中已经变得很无趣了。生活被偶像搞的没滋没味、荒诞不经。用捧腹大笑面对偶像,我的动机只是用偶像亵渎偶像,使这个社会变得更有趣。”

原本错综复杂的事实被简化了,追问被悬置起来,但岳敏君至少发现了一种共通的世界特性,那就是偶像的制造规则确实通行于发达的资本主义社会或者落后的集权国家之中,只不过前者往往盛产娱乐明星,而后者盛产政治明星。岳敏君以艺术家的身份策略性地戏仿了这一规则,成功地将泼皮送到了偶像的地位,正如那张傻笑的面孔所包含的自嘲意味,这种成功的本身也像一个寓言讽刺了整个世界。

Ⅱ

然而,在岳敏君这里,戏仿应该被作为一种首要的精神来看待。为此要回到“玩世现实”这个概念中来,辨析在它的命名者栗宪庭那里所存在着的理论上的模糊性,因为,如果我们同意栗宪庭对此做出的阐释,我们就应该认为,所谓的玩世即是泼皮态度的现代变种,它的反叛并不具有文化上的自觉性。而栗宪庭在如此的框定之中,又将泼皮与遗世独立的文人精神以及西方文化的相关传统做了笼统的连接,正像我们现在有可能会在玩世现实主义者和民间犬儒之间轻易地划上等号一样,他在当初未能解释泼皮与文化精英在玩世现实主义者们的绘画之中究竟是一对怎样的关系,这个命名因而始终带有暧昧和混杂的一面,导致了画家和他们所创造的角色被等同起来看待。

事实上,现在,应该是在这方面作出总结与回顾的时候了,我们应该认识到,这一群画家从创作生涯的初期就具有的精英意识与批判精神;“玩世”可以被视为他们向大众所扮的一个鬼脸,真正的他们躲藏在这个鬼脸或者这个面具的后面,与五四时期及一九八0年代的文化启蒙思想保持着割不断的精神联系。当文化理想被现实碾碎之后,当整个中国进入商业化之后,文化英雄主义已经穷途末路,再无现实的环境与氛围可言,那个时期仍然高扬真理与正义的个人,往往在面貌上都带有偏执狂的特征和僵尸般的气息,而那些在过去深怀理想的人目睹了自身的堕落,却看不出自救的必要。失语症伴随着这些痛苦的心灵。在经过一段挣扎之后,他们才从现实的“突降”中找到了表达的可能,那就是自我的“突降”。我们可以看到,这是一种类似于自渎的办法,出现在画布上的画家自我被丑化了,被降格了,成为了傻笑的面孔,成为了当代的泼皮,以贱民的口吻,以愚人的形象,开始了双重的嘲讽,嘲讽现实和自嘲。

为了避免“好像一场恶梦一样蹒跚着走过人生”,避免在生活中摆出一种不明智的忧郁悲伤的姿态,活得就像被一块裹尸布般紧缠着那么沉痛,伊拉斯谟(Desiderius Erasmus,1466—1536)在《愚人颂》里开出了一张药方,就是去做一个愚人。事实上,在各种语言的民间传说和童话里,也都不缺乏这样的人物,他显得笨不可及,一副滑稽而可怜的样子,他的故事总是能够在茶余饭后激起阵阵笑声,就好像舞台上丑角的表演之于节日的观众们。然而,伊拉斯谟只是以这种戏谑的口吻、以正话反说的方式讽喻了现实,他自身并非“愚人”,这也正如正如米兰·昆德拉通过《玩笑》等一系列小说的写作,追求了“轻”,追求了文本的游戏感和欢乐性,以实现文本世界中的自治权,在小说人物的喜剧性的面目之下,隐含着作者苦涩的情感,和对政治判决的机智逃避。他的思考一直伴随着上帝的笑声,而非真的嘎然而止。

Ⅲ

我希望读者能够原谅的是,在花费了如此之多的篇幅之后,现在才转入到对《闲云野鹤》(2004年)这组作品的谈论中来。这是岳敏君晚近的一组作品,由十二张组成。我相信前面的论述在他的这次创作里都可以得到证实,戏仿仍然延续,画中人仍然是那张熟稔的面孔,与他此前的各类戏仿之作有别的是,这组作品的题材是人对自然的戏仿。

《闲云野鹤》好像一次郊游的写照,一群人相伴来到一片带有相当规模的水域的郊野之中,在那里度过了快乐而短暂的时光。标在作品之下的序号似乎显得凌乱,但不妨碍我们找到那条隐存于其中的时间或叙事的线索。当这群人——一群“无个性的人”或者是一群岳敏君们——到达了郊外,欣喜地奔向仿佛是久违的自然,我们看到他们迫不及待地脱掉衣服,甚至连袜子也来不及脱掉,就扑腾到水中,享受起自然所赐予的乐趣。也许是在戏水的过程中,他们的注意力被偶然飞过云彩的鹤吸引住了,目睹了它奇妙的姿影,就忍不住开始摹拟起它的动作来,组画中有好几幅作品具体地展现了这样的摹拟,画中的人扭曲着双臂,低俯下腰身,在临水之处或者立足于水面,摹拟着鹤的展翅飞翔。这情景在某种程度上将我们带回了童年的游戏时光,尤其是那样一个具体的动作,以手和身体的投影来摹拟出动物的影像,正是我们童年时经常去做的游戏,它也在其中的一幅作品中得以再现,只是落在地面上的投影怎么也不像鹤影,倒类似于蛤蟆或者另外的爬行动物的样子。

在这些画面中,充溢了幽默和稚气的情感氛围,这正是因为戏仿鹤姿这样的一种游戏所致的效果,并且,不乏超现实的细节,我们可以看到,从一个画中人的肋骨间鼓起了一个翅形来,只不过它显得小而光裸,远不是那种羽毛披覆、气劲悠长的“鲲鹏”之翅。

我们知道,鹤在所有的动物中尤其是高洁、远逸的精神象征,飞翔则是精神高度的标志,它的形象可以比拟为人中的“高士”,联系着道家的传统。然而,岳敏君的这一组画采用了一贯的双重嘲讽的口吻,对崇高感的追寻再次变成了一种戏拟,一次充满狎昵的游戏,甚至是肉体单纯的放松与宣泄。在模拟鹤姿的过程之中,再次出现了那种“突降”——画面中出现了鹅群,鹅的外观特征大致接近于鹤,或者说鹅正是鹤的戏仿式变种,俨然是一付以假乱真的样子。更具突降意味的是,不仅出现了鹅群,还出现了野鸭。画中的人转而开始摹拟起野鸭的姿态来,似乎与过于高洁的鹤相比,野鸭是有戏仿的可能性的动物,更容易摹拟,或者说,人也仅仅配得上摹拟这样的动物:它的飞翔能力早就已经退化,与人一样摇摇摆摆地行走于地面上,或者嬉游在水中,总之它屈服于地心引力的法则,如同人屈从于肉体与物质的诱惑。而在另一个方面,似乎也意味着鹤的精神感召力已然失效了,人们完全可以沉湎于低处,从身边就可以寻找到欢乐和满足。

插科打诨是欢乐的另一个源泉,组画中的这群人始终就没有停止过相互的取笑,在这方面最具代表性的画面是,当一个画中人做出鹤的飞翔姿态、俨然要夺路而起、一飞冲天的时候,其他人的胳膊与手会横伸过来,加以阻挡,而他们的脸上恰好是与之相配合的那付戏谑而嘲弄的笑容。人性的一些微妙而复杂的心理被揭示在这里。

如果说其它的那些画面展示了人来到郊野、野性勃发,尽情地嬉戏、模仿、狎昵的全过程,那么,其中有一幅则是呈现出意(犹未)尽之时的画面,太阳已然西沉,天空正逐渐地被阴沉下来的云朵与色彩覆盖,体力和兴致都已经耗尽的人们围坐在小池塘边上,脚浸泡在水中,似乎在清洗,又仿佛在降温,在勾肩搭背之间,或许已经开始回忆起这一天郊游的有趣细节来,相互取笑,以释放着最后一丝残留的余兴。

无论如何,在自然之中人仿佛清空了自身的记忆,至少可以暂时地忘却自己在现实之中扮演的角色,显露出本真的情怀,这也许仅是最低意义上的解脱,然而,岳敏君正是喜欢从“最低意义上”入手,他的想象和虚构总是盘旋在人性最温暖最热闹最龌龊的深处,而戏仿为他带来了审美观照所必需的一段距离,可以说他的艺术是一种不离不即的守护。

黄昏是温情而伤感的,它更呈现出一派虚无的调子来,“世界就是这样告终,不是嘭地一声,而是嘘地一声。”(艾略特《空心人》)而我不无戏谑地想到,在某种程度上,这幅画也许可以被视为岳敏君全部戏仿的尾声,一个戏仿的落幕仪式。

因为,在他漫长而多产的创作生涯中,他似乎已经戏仿了所有的题材。而戏仿终究不是最高级的艺术,并且,时时与这样一种危险相伴,如果仅仅是嘲弄,仅仅是快乐,那么艺术家就真的要与他创造的面具和角色混为一体了。“越过边界的笑声就变得毫无意义”(米兰·昆德拉)。在《闲云野鹤》之中,我们可以看到,即使置身于自然,他的那些角色们也没有取下面具来,仿佛就是在述说着这位艺术家本人的两难处境。

画中人将回到喧嚣的城市现实之中,而戏仿应该走向超越。