中国画市场经历了2004年下半年与2005年 “井喷式”行情的发展后,目前已到了一个关键的转折期:从2006年元旦至今,中国画市场由疲软走向冰点的状况就说明了这一点。对中国画当前的市场状况总的来说,主要集中在以下几个问题:中国画市场发展的趋势是什么?当前我们面临的市场状况是淡季,还是一个相对长的调整期?我们如何来甄别中国画的收藏价值?对中国画的收藏价值我们应该有怎样的选择视角?对于这4个问题,我们择其要点做一个简述。

中国画发展的趋势

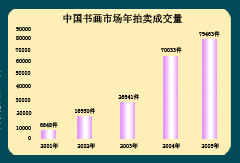

随着中国经济的持续发展、中国国际地位的不断提升,中国画作为中华民族文化的重要组成部分,也必将成为人们关注的焦点。近几年来,中国书画拍卖成交额呈现出极大的上升趋势,市场交易额从2001年的4.94亿人民币上升到2005年的99.83亿元,交易量也从2001年的6848件,增长到了2005年的79463件。短短几年,中国书画市场急剧增长的交易额和作品交易量,反映出中国市场对书画作品关注度的升温和书画市场力量的积聚。同时,也反映出中国书画市场内外环境的变化,中国书画市场正在迈向一个新的发展阶段。

中国画市场的发展,经历了“走穴”推广、拍卖及画廊营销三个市场形态后,目前已进入了一个全新的发展阶段。在这个全新的发展阶段中,人们始终面临着一个问题:什么样的作品值得关注。中国画廊联盟认为,中国画市场已经越来越凸现出以下几个大的趋势:第一,在受市场追捧的所谓经典名家作品的市场价格迅速见顶的同时,藏界似乎在一夜之间发现了中国画市场的巨大风险,藏界和画廊在茫然间寻找着新的生长点。可以说,只要有明确的艺术价值和市场定位,不分老少都有可能成为藏界关注的“黑马”。问题的关键是谁具有更大的市场潜力;第二,在中国画市场容量迅速放大的同时,中国画面临着作品数量泛滥的严重问题。不可回避的是,中国画市场出现了结构性的过剩,即同一个画家的作品,那些用心之作、精品将会受到市场的追捧,而那些应酬、应景之作,将会降入垃圾作品行列,逐步变得无人问津;第三,中国画市场的关注度空前提高。过去进入市场、取得较好成就的可能有几百名画家,大家都生活得很好,但随着市场关注度的进一步提高,人们会发现过去很多风光的画家,盛景难再了。市场是无情的,只有认真地面对市场,才有可能被市场所关注;第四,在中国画市场的格局中,画廊(包括网上画廊)将成为中国画市场的核心力量。画家会越来越多地发现,他们在中国画市场的阵地是画廊,画廊是他们进入市场的可靠通道和合作伙伴。

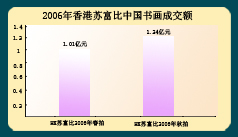

2006年,海内外市场对中国书画的关注度达到了一个新的高潮,不可否认的是中国的当代艺术正以多元化的面貌呈现在国际市场上,并得到了欧美及亚洲藏家的认可。2006年全年,香港苏富比关于中国书画的拍卖额达到了2.25亿元人民币,相对2006年中国书画春拍1.01亿元成交额相比较,2006年苏富比秋拍交易额增长了0.23亿元人民币,增长幅度达到了22.8%。

目前中国画市场怎么了

当代中国画作品面对众多投机者,买卖双方的信息高度不对称。当运作、炒作盛行的时候,当形形色色的评论家面对真相集体失语的时候,人们有理由对中国画市场发问、反思!我们通过研究发现,当前中国绘画已进入一个初步的调整期。在这个时期中,画家会出现结构性的市场状态:学术定位明确、市场定位清晰的作品,其价格会继续上涨;有些虚火太旺、已将5年内的潜力充分释放的名家,将面临市场的滑坡。据初步估计,2007年下半年会逐渐进入理性反弹的阶段。市场是无情的,谁不注重市场规律、不尊重收藏家的利益、不认真对待艺术作品,谁将会在这个调整期中被扫入收藏垃圾的行列。淘汰是市场发展的必然规律,就像生老病死,谁也阻挡不了。现在,大家要扪心自问:我们做好准备了吗?

如何来看收藏价值选择

面对市场的迅速分化,广大藏家都在问一个问题:我们应该收藏谁的作品?对于这个问题,不是本文能完全阐述清楚的,但我们可以从当代花鸟画收藏的分析中得到一些启示。百年以来的中国画坛,花鸟画高峰迭起,大师不断涌现。但中国的传统花鸟画到了清末吴昌硕之后,才开始了现代形态的进程。此后齐白石、潘天寿,以及李苦禅、郭味蕖、崔子范等,都是在这一线索上各自发展并且树立了自己的流派。当代的花鸟画呈现出更加多元的态势,特别是新时期美术以后,近20年来许多中青年画家都在努力探索新的发展途径。评价一位画家的艺术作品,主要有三个重要因素:一是看他是否成功地研究和发扬了中国画传统;二是看他在传统的延续中是否有所创新,他的艺术是否具有原创的价值;三是看他的成就是否促进了中国画的发展。收藏的价值选择在做出分析判断后,还需要时间的验证,毕竟价值不同于价格。我们最起码需要一个相对长的时间段去考察一个画家及其作品,这才是我们应有的心态及选择。

原创性,中国画

收藏价值选择的新视角

自己在中国画市场中沉潜时间虽然不长,但也已有十余年矣!其间光怪陆离,可谓一言难尽。周围昔日对画一窍不通的朋友,有的也拿起画笔,成了新文人画的代表人物,或者拉山头建画派,也的确让不少收藏家付出了代价,以至于不少收藏家也频频询问我的作品多少钱一尺,让我有些哭笑不得。看来,笔者也应该学两笔、练两下,混个老年大学的水平,虽不至于抡大刀骗社会,倒也可让自己的钱包鼓一些。这虽是笑谈,但的确可行!当艺术精神走失的时候,什么样的垃圾都可以招摇过市。

■艺术的本质是创造,不是样式

中国绘画思想的发展经历了一个漫长的过程,李泽厚先生将其系统地挖掘,称其为美的历程。从原始远古艺术的“龙飞凤舞”到明清以笔墨为主的浪漫与感伤,皆勾勒出了中国绘画思想演变发展的基本过程。“五四”运动以来,西方绘画思潮一直强烈地冲击和影响着中国绘画的发展,特别是造型技术的引入、色彩技法的导入及构成观念的深入研究等,都丰富和发展了中国的绘画技术。“八五”新潮前后,这种以借鉴和吸收西方的有关技法及观念的潮流达到了一种高度。在这种“矫枉过正”的特殊历史时期,中国的传统绘画精神及理念受到了很大冲击。但时过境迁,越来越多的画家及收藏家发现,民族的才是世界的,中国绘画有其强烈的生命力和艺术感染力。于是,在20世纪90年代中后期,回归传统、贴近文脉又成了另一种风景线。不少学子甚至是大家、名家,高调强调传统的系统性和不可改变性,使一些人躺在传统的样式上睡懒觉,误以为临摹三两张古代绘画、搞一些传统的笔墨形式,就可以成为著名画家,全然不顾传统学识的陶养以及传统精神的学习和传承。也有不少聪明的人,利用传统的形式去嫁接一些新的元素,形成一种新的面貌,于是就开宗立派起来。事实上,传统永远是鲜活的传统,它不是僵死的、一成不变的。只有用这种传统的精神,结合自己的艺术修养和对自己感受的表现能力,自然地形成自己特有的笔墨表现形式,让人在文化的大背景下去体味艺术最为本体的东西——强烈的创造意识与能力,才会使作品具有艺术价值和收藏价值。

■艺术的原创性是艺术价值的集中体现

绘画作品一旦进入重复的过程,就已进入工艺品的围栏。原创性并不是随意出新,而是建立在中国传统笔墨或传统绘画精神基础之上的一种有文化意义的思想探索或形式上的出新。它在中国绘画的历史上具有连续的衔接性,是严肃的、有修养的创造行为。原创性作品的探索与创作对一个画家来讲是充满风险的,成功率低,得到市场认可的概率更低。所以说,它是具有艺术献身精神的艺术家所进行的勇敢游戏。他们不像那些死学传统的人——没有任何的艺术风险,不断地重复着几千年来的样式,不断有大量的市场需求,不需要太多的付出、不需要冒太大的风险,就可以借助大众对传统的朴素认识,生存得优越无比。这是中国绘画原创性匮乏和样式泛滥的社会经济根源。

■艺术的原创性是学术定位的核心

中国画市场中流行的是“名人与画”,“名人”是根本的、是基础的;“画”是附属的。所以,画可以画得不好,但你必须是名人。一个人要出名,大概有这么几种路子可走:1、在中国当今社会官本位占主导的状态下,攫取更高的社会地位是成名的最有效的办法。一般来说,原则是官位越大,名气越大;2、没有官运,靠官出名。通过与政界的各种关系频频露面,寻找各种机会使自己出名;3、运用各种媒介,制造明星效应,快速成名;4、通过各种有悖常理的怪诞行为,吸引眼球、引起人们的关注,达到出名的目的等等。但是,不成熟的礼品市场是一回事,艺术往往又是另一回事。一个画家在美术史上能否立得住,最关键的是其独特的学术定位。当然,也会有社会方面的原因、师承方面的因素、学术背景的差异等等,但最终起作用的是其学术的原创性程度。学术定位的问题将来会在很长一段时间内成为中国画市场的一种非常重要的运作规则。

■原创性收藏是一种高尚的学术精神

收藏的导向性可谓经历了许多过程,从“名人与画”到主流画家,再到用耳朵收藏等等,助长了中国画市场在一个阶段内的畸形发展。在中国画市场日益成熟的今天,更多的收藏家加入到研究、收藏的行列中。他们在关注学术定位的同时,更加关注作品的原创性,这是收藏界逐步树立起的一种难能可贵的学术精神。

如果中国画市场的发展在今后的几年内还有一轮新的行情的话,我相信这种行情不会是一种盲目跟进炒作的结果,而是一种建立在审查作品的原创性基础之上的、有学术意义的理性行情。那些原创性的作品会以一种新的姿态进入收藏家的视野;而其他更多复制性的作品,会滑入大众工艺品的收藏行列。

中国画市场的下一轮行情,是中国画市场迅速裂变的过程。有学术定位、原创性强的作品会被追捧,价格上会形成新高;而那些缺乏创造力的样式或复制作品会一落而下,跌入“行活”行列。艺术从来都是追求完美的,可能就是因为有了完美,中国画市场才会变得越来越无情。