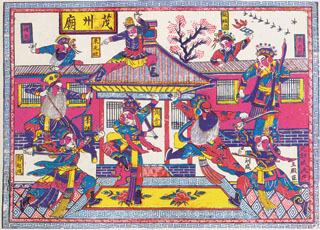

茂州庙 木版年画

杨家埠木版年画起源于明代中期,历经几百年的风雨飘摇,它以其古朴稚拙的形象特征、喜庆吉祥的象征意义、浓艳强烈的色彩效果成为具有鲜明地方特色的美术品种,杨家埠也成为与天津杨柳青、苏州桃花坞年画齐名的全国三大年画产地之一。

在近代,杨家埠的木版年画虽然没有了极盛时期的繁华景象,但它仍然受到了多方的关注,杨家埠成立了木版年画研究所,他们生产的年画多次参加国内外展览,为国家赢得了无数的荣誉。有关于杨家埠年画的多种刊物相继出版,杨家埠被列为千里民俗旅游点,许多国家领导、外国元首,艺术届的专家学者都不远千里来到杨家埠参观考察,这一切,都让杨家埠人引以为傲。

但是,辉煌的过去,值得骄傲的今天,却决定不了杨家埠木版年画未来的命运。如今普通百姓的居室里不再张贴年画,年画早已淡出了人们的视线,它成为一部分人猎奇的对象,而学者们眼中的杨家埠木版年画的意义更在于它是一种具有欣赏价值的艺术品,是需要研究和保护的对象。年画市场不再红火了,如今的杨家埠人在做什么?

2006年一个秋日,笔者来到了杨家埠,见到了杨家埠百年名号“同顺德”画店的第十九代传人杨洛书。79岁的杨洛书老人从7岁开始摸刻刀,14岁开始学印年画,17岁正式进作坊,一干就是60多年。杨家的墙壁上张贴着许多证书、奖状,都是杨洛书获得的荣誉,如今的杨家是杨家埠村少数的以作年画为生的人家之一。杨洛书老人很健谈,以下是笔者与他的谈话记录。

张雁(以下简称张):能否讲一下您作年画的经历?

杨洛书(以下简称杨):从小就学,别的没干过。1967年就因年画的制作得过奖状,那个时候作年画是在大队(集体副业)里挣工分,大队把钱转到小队,由小队分到个人手里。由于常年的作年画(刻版拿刻刀等),手指也骨质增生,落下了职业病。现在杨家埠的年轻人没有人愿意学做年画了,挣钱少,又累。

张:年轻人都不愿意学习作年画,手艺怎么传下去?

杨:我让家里人(两个儿子、儿媳、一个女儿、几个外孙)都学,他们学习刻版已经都有了一定的基础了。

张:他们对年画感兴趣吗?愿意学吗?

杨:愿意,不学也不行,啥别的也不能干。但是村里其他老艺人的手艺就不是都后继有人了。早先杨家埠有95%的人家都印年画,当时杨家埠被称为全国三大年画产地之一。我是中华民国16年生人,当时杨家埠的大街上有一棵大古槐,这条街上两边都是作年画的,一家挨一家,全是作年画的门面店。那时一到冬天,杨家埠的大街上就挤满了来买年画的客人。当时我十几岁,推小车的,挑担的,什么人都有,一到傍晚,就从西南门,西北门往里进,各人去找各人的客人、主顾。那时候村里的男女老少,一到农闲时就在家里印年画,准备过年的时候卖,没人敢出去玩——家里的老人不愿意,都在家里扎着围裙印年画。

后来杨家埠很不成样子,有一些人在冬闲的时候,结帮成群的到大街上去拦截客人,看见有客人来就把人围住,问要不要年画,不让走,不买不行,甚至还动手逼客人买画,村里没有人管,后来派出所出面才解决,慢慢外地人不敢来了,客人就越来越少了。原来的时候是客人看中了谁家的就买谁的,主人家还招待客人吃饭。现在没那种情形了,招商也不见起色,如今的年画市场已经没有当年的兴旺之象了。

张:这么多年来,年画有过创新吗?

杨:怎么说呢?我在开封开研讨会的时候,也写过一篇论文——《杨家埠木版年画的改革与创新》,杨家埠的年画应当随着时代的发展而发展、创新。如四大名著我现在正在开始印成年画,水浒一百单八将已制作完成,其它的新题材也在思考。

张:制作工艺方面有创新吗?

杨:没有,工艺与以前是一样的,必须是手工制作,电脑刻版不行,我试过,完全没有年画的韵味,有些东西需要保留,这种老传统不能变。

张:现在用的版是从老一辈传下来的吗?

杨:有一些,还有一些是我自己创作的,找了很多的资料。但门神、灶王都是流传下来的。现在的年画有木版印的,有的是半印半绘的(印线条、填颜色),有的是纯手绘的。手绘的颜色都用的是国画色。但是木版印的是用的“品色”。“品色”是专门用来作年画的,不耐晒,在太阳下两三天就变色了,自己调色,但价格便宜。现在的市场竞争强,大家都在降低成本,年画质量也下降了。当时印一个冬天的年画,也挣不了多少钱,到明年仍然挨饿,年画很便宜,客人拿两个大洋就能买走很多年画。

张:当时村里印年画有人负责组织吗?

杨:杨家埠的年画早先有一定的规距。由村民们公选出来的印货画业代表,有五个人,我父亲就是其中一个,每年年画开印之前,村里要唱五天大戏,每年农历十月初十正式开工。在唱大戏时年画代表宣布开工,到农历腊月初十停工,挨家查,发现还有人印就罚,还把画割了。这样能保证做年画生意的人买走的年画能在年前卖完,保证他们的市场。但国民党来了开始战乱就没人再管了。

张:现在年画好卖吗?

杨:不太好,有的地方还要,但需求量很少。上次我带到北京去,一个看年画的年青人说:我看见这种画就头疼。

谈起年画往昔的辉煌,杨洛书非常激动,他说没有想到年画会到了如今这种状况,希望政府想办法,让年画市场繁荣起来,他相信,他作的年画是最出色的,人们一定会喜欢。杨家埠还有许多象杨洛书一样的老艺人,还在固守着他们为之奋斗了一生的年画产业,正是这流传了一代又一代的锲而不舍的精神,造就了木版年画曾经的辉煌,如今的杨洛书们,勤奋依旧,执着依旧,却阻止不了年画的日渐衰微。我走到杨家埠的主街道上,两旁仍然是村民开的卖年画的店铺,但已没有了当年商客云集,车水马龙的热闹情形,店里的墙上挂着风筝和年画,上面积满了灰尘。据说,这条街上现在只有风筝节和上面单位有参观活动的时候才会稍稍热闹些。

是什么让年画失去了往日的辉煌?一句话,年画的创造者同时也是需求者——农民——已经不再需要年画了,年画失去了它赖以生存的土壤。我们可以回头看看,是什么造成了杨家埠年画的繁荣和兴盛。年画代表了农民在春节时祈福纳祥,驱邪避灾的愿望,是“年货”,是有“用项”的东西,于是“有钱没钱,买画过年”形成了年画巨大的市场需求。年画的唯一目的就是为了满足农民的需要,要什么画什么,销路不好可以再创作新的,只要农民喜欢就行,于是以盈利为目的的杨家埠年画艺人无论从画样、雕版、颜色、印刷、纸张、质量到销售都展开了激烈的竞争,竞争又相当大的促进了民间年画的发展,促进了年画的繁荣。

如今,社会的发展,科学技术的进步,人们生活水平的提高,居住条件的变化,使得人们的欣赏水平也发生了变化。也就是说,占我国人口总数90%的农民——这个庞大的年画市场日趋瓦解了。人们艺术观念上的更新,使年画这种传统艺术形式从根本上失去了再度发展的基本条件。今天的杨家埠木版年画,在部分经济不发达的落后地区还有一部分残余市场,但可以预见,这些残余市场将随着经济的发展而最终消失。就连杨家埠本身来说,春节张贴传统年画的家庭也已寥寥无几了。

杨家埠的木版年画将何去何从?

首先,作为文化遗产做好整理、研究、保存工作。每一种事物的成长和消亡都有其自身的规律性,艺术品种也是如此。而艺术品种的失落,不代表艺术的失落。我们大可不必为杨家埠木版年画的现状感到遗憾,木版年画在产品意义上的衰亡虽然最终不可避免,但它在艺术的层面上却可能有着很大的发掘价值和发展前景,就像原始艺术之所以至今还得到保存和重视,正是它艺术价值的所在。传统的杨家埠木版年画作为特定历史阶段的产物,代表了我国历史时期民间艺术的一个发展阶段,是中华民族传统文化的一个重要组成部分,是一笔珍贵的文化遗产。如果有一天,这种传统的艺术形式走到了被时代所淘汰的那一天,我们就可以给它画下一个完美的句号了,它可以作为一个完整的历史阶段进入年画陈列室或博物馆,供后人参观、欣赏,供艺术家研究、探讨和借鉴。

其次,对这种年画艺术进行继承和创新。这种继承和创新可分为两个方面,一方面是纯艺术性的创新,这需要培养大批具有较高艺术素养的专门人才,对年画进行改革和创新,要在继承传统的基础上,融入现代审美意识,创出一种美术范畴之中的绘画形式,从学术角度上加以探求,使之即具有鲜明的地方特色,又有较高的艺术欣赏价值的现代绘画形式。或许熟悉杨家埠木版年画的人会发现这不是传统意义上的年画,但又具有年画的某些因素,如稚拙、质朴、自然的美等。这种创新基本上产生不了经济效益,目的在于继承和弘扬民间艺术,是学术层面上的艺术活动。

另一方面是实用性的创新。如果说要年画要恢复其商品形式,使之重新步入现代家庭,不仅在艺术上要更新,更要从商品形式上加以改变,多渠道多品类的横向发展。古人说“穷则变、变则通”,艺术门类之间有质的不同,但是并无不可逾越的鸿沟。事实上杨家埠人早就迈出了这一步,“他们的年画是挂在墙上的风筝,天空中飘动的风筝是他们飞起来的年画”,此说颇道出了这番道理。那为什么不把步子迈的更大更宽一些?我们可以把杨家埠木版年画与凡是能从年画中吸收、借鉴的商品进行资源整合,打破年画只能印在纸上的传统观念,把民间年画所特有的浓郁的乡土气息,移植到具有实用价值的商品中去,如陶瓷、刺绣上都可以装饰上年画图案,可以设计有年画纹样的大型壁画,甚至广告、包装、装潢、服装等各方面都可以吸取年画的因素,使这些新的产品不但具有实用性,更具有民间艺术的观赏价值,使年画重新走进千家万户。这样做,不仅不是对杨家埠木版年画的叛逆,而正是对它的弘扬和发展。

多年以后,人们可以从博物馆欣赏到原汁原味杨家埠木版年画,能追忆起它往昔的荣耀,也能从生活中看到杨家埠木版年画的身影,感受它带给我们的艺术气息,或许,这才是对这种古老的民间艺术的最好的纪念。