记忆,是有味道的。

一回,看着曾御钦有一件录像作品〈用力呼吸—纪念〉,画面其实很简单,一位小男生在厨房,瘦弱的双手抖颤颤拿开正冒着蒸气的蒸笼,只见他就从蒸笼里拿起发糕,不停地往嘴里放;咀嚼着。眼睛,直愣愣穿过前方的窗户往外看。这件作品,应该是曾御钦所有的录像作品中;极为小品又最不煽情的一则,但却是最令我难以忘怀的。曾御钦并没有特别运用辅佐的灯光,他充分借用了透光窗户的自然光,再配合厨房微弱的光源,把一个典型的乡间家庭的厨房给抓进画面里,我好像跌进了回忆里,清楚地闻到了发糕从蒸笼里所散发出的清香,那一个瞬间,我热切地想起已经过世的奶奶。后来,曾御钦告诉我,那件作品就是纪念外婆。他对外婆最大的印象,就是外婆烧得一手好菜,在他年少的那段时间,对于能够到外婆家的感觉,就充满着饱饱实实的食物香味。他,始终记得那种幸福的感觉。我有一位朋友的小孩,在婆婆的告别式上,念着给婆婆的一封信,开口的第一句话;就是想念婆婆所做的粽子。我在席间,听出了一眼眶的泪。

人对人的记忆,确实是很有味道的。

我到现在,对某些食物不是不爱吃;而是不挺热衷去吃。原因,就是在于记忆。比如说,粽子就是一例。奶奶生前每年端午一定坚持自己包粽子,那个味道在我感觉无人能及,她走了之后,我对粽子就很难提起兴致去吃它。奶奶生前也喜欢吃枇杷、释迦这两种水果,她走了很多年,我每每看到这两种水果,都还会有种冲动要买回去给她吃。已故的知名水墨画家江兆申本身就是一位美食家,他的太太更是烧得一手好菜,江老师在的时候,我常会有机会到家里探望他,师母做的狮子头味道极美,师母常会知道我要去而特别做了等我。江老师走了之后,师母在加拿大与台北不定期住着,见着的机会少了,狮子头自然也越来越少尝到。有一回,我在餐馆点了狮子头饭,送进口里;眼泪竟然随之跟着掉了下来。倒不是餐馆的味道做差,而是所有对江老师的记忆全都回来。想起他在世,家里的热闹、听他讲话、师母对这群学生、友人的照料,那种温暖原来也会烫着人的。我对父亲的记忆,也来自食物,那就是日本料理。生前,我曾陪他到日本探望至交,因此有机会品尝地道的日本食物,我对日本料理的挚爱是从那个时候埋下的,而那也是我唯一一次陪父亲的旅游。这个影响深远到父亲走后多年,有一阵子我在工作上显得过度趾高气扬、对人缺乏耐心,父亲竟然首次到我梦里;带我到一家日本餐厅吃饭,我还问他:有什么事呢?他一脸笑意看着我说,做人不能太骄傲!我就这样醒过来!知道自己问题出在那儿!父亲生前从食物中教我了很多待人处世态度,有一项我特别深刻。从小我就不吃任何白切肉,那种不吃就是到了可以不吃饭也不愿妥协去尝一小块的程度。奶奶从小就惯着我一路偏食到大,完全不愿意去改我对食物的坏习惯。父亲的态度显然没他的母亲包容,千方百计要我试怎么都不肯动筷的东西。有一回,桌上那盘白切鸡让我有点退避,父亲怎样也不肯让我离席,不断说着白切鸡如何美味的种种,奶奶有点不忍,要他不能强迫我。他压根就没听进去,竟说:不喜欢吃白色的肉,那就沾点酱油;瞧,这不就是卤的了吗?这一招连奶奶也没想过,她看着自己儿子这举动竟也傻笑,我完全不可置信看着父亲,提不出一点反驳的说辞。是呀!我只说我不吃白色的肉,但并没说不吃沾上酱油变了不白的肉呀!后来,我当然吃了那块父亲口里的卤肉。他从饮食教我待人处世,能圆则融;不要凡事死守一个方法或角度。到现在,我敢吃白色的肉,完全拜他那一次耍赖成功所赐。我对爷爷的记忆,则是来自馅饼、葱油饼这些面食点心,我陪他看展览、看戏、听音乐会,也最常跟着他吃尽好吃的面食,到现在,我都爱吃这些东西。想想,自己其实也是在吃着回忆,只是当时并不那么明确知道,现在才深切想起自己原来是舍不得这些曾经。

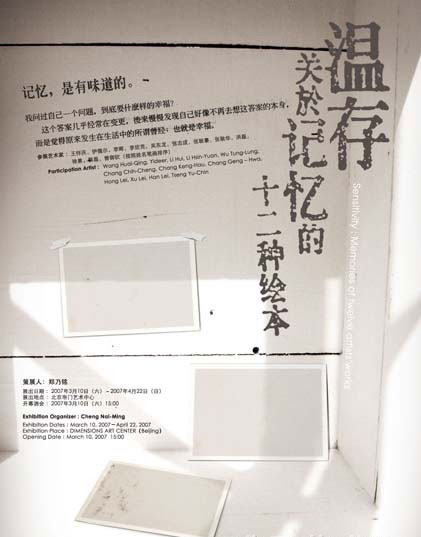

我问过自己一个问题,到底要什么样的幸福?这个答案几乎经常再变更,后来慢慢发现自己好像不再去想这答案的本身,而是觉得原来发生在生活中的所谓曾经;也就是幸福。只是,现在的人几乎很少愿意从生活里来体察一些经验,以前我们追逐很多梦想,此刻却往往只追求一个目标,那就是如何去赚更多的钱!而不单单只是去赚钱!尤其,这将近两年的时间,艺术的本质出现极端恶质化现象;讨论艺术本身的谈论少了、整个环境充满了太多消费性的展览;却少了那真正让人能安静站在作品面前仔细端详的展览,大家对艺术品的记忆是以价格论断高低;对艺术家本质上的努力却不太肯耐心去聆听。这样的裂缝不断加深,与我自己所受到的训练有着很尖锐的对比。但,我又很明白这环境还是有一些艺术家坚持自己的创作原则,他们的作品仍旧有着沉厚底质,只是这些人没有喧哗的声音、不去追逐富丽的外衣。【温存—关于记忆的12种绘本】的策展理念,动念在曾御钦的那件〈用力呼吸—纪念〉作品之时,它引发我对味道与记忆的不同思维,但我知道不太可能去做一个展览关于记忆与味道的,所以我始终把这样的想法放在心理头,忖度着也许有一天能做一个关于记忆的展览。2006年,中国当代艺术环境确实起了极大改变,艺术的焦距被模糊化;价格成为社会对艺术唯一的解读路径,大家逐渐在流失对于艺术比较纯粹的感受力。那曾经动过的念突然蹦回来,我想,既然味道是来自于生活;记忆也因生活而起,这些都是极端基层的,而目前大家的心都太闹,反倒对一些最原初的东西不再注重,那何不做一个能够让大家愿意回到作品前面驻足的展览呢?就好像我们总会对某种味道特别有一种牵系,它的珍贵不在于价格的曲线,而在于心理价值的重量。

我企图透过这个展览谈人对于记忆的某种留存状态,那或许是因为来自生活中的某个过往,这些东西本来都转眼即逝,但却被艺术家妥善折迭收拾起来,经由一个自己熟悉的表达方式呈现出来。我首先定调艺术家的人数为12位,那是因为一年是12个月,但我并不是想让每位艺术家去「认」某个月份。在作品的选取部份,我选对的作品;而不是去订制作品。巧合的是,12位艺术家正好是6位来自台湾、6位则是中国艺术家,年纪与创作经验互有计较,但倒也因此形成一个相互提携的良好关系。12位艺术家的作品,有一个共通的特色;没有过度烦嚣的声音,作品的语言都很宁静,而在那份静寂的过程里,缓缓抒发对于自己某一段记忆的心理绘本。而当你来到这些作品的面前,你理当不会感受到壮阔汹涌的澎湃激情,但却能体会到记忆能够放在心底温存的一种暖意,那;才是我真正想要传达的目的。

王怀庆

对王怀庆而言,他的记忆也就是对文化的一种难以释怀。不管他是把明式家具做了拆解,或者它透过民间剪纸的阴刻、阳刻概念;把生活的寻常对象就好像是考古挖掘到的玉石残片般呈现,王怀庆不停地透过他的作品;去指涉一种已经远离的优雅,那份优雅不是高不可攀,反倒是生活中的某种立场与态度;那是对自己文化的观视、是对生活的敬仰。我经常在他的作品里面,读到了一种晓风明月、悠然自得的生命自处之道,这样的画面,更教人有个重新去看待自己的机会。

洪磊

对洪磊而言,他的记忆是一种跨越;跨越古今时空的门坎,建构一份属于他自己的记忆空间。严格讲,洪磊的艺术始终在从事一种移植;移植自己对昔日文化氛围的某种怀想,而在这样的过程当中,他既挪借古代空间来作为一个基底,同时也把那个特定时空中的记忆;加上了他自己的想象,两者交融产生属于洪磊自己本身的记忆语体。洪磊让记忆这个本质,成为可以捏塑与参与的生命,使得记忆在他的手中是充满着延展性,而不再只是一份过往。

李晖

对李晖而言,他的记忆是不断堆栈、修剪,所形成的岁月光芒。李晖喜欢车,喜欢很现今的交通工具,但;他又在这样的时代进程轮轴上,深刻体会到环境变异当中;历史,到底能够被放在那个位置里?李晖选择透明冰冷的材料,经过仔细的修型与堆栈,成就出漂亮的交通工具外观;用它来表达时间的轨迹,但在流线型的交通工具里面,则是已经退化的恐龙化石;全身被激光笼罩。李晖企图在他的作品中,谈到人类对时间的一种亘古记忆,尽管远离,却仍有着冷冷光晕散发。

韩磊

对韩磊而言,记忆就是来自生活的一种似曾相识却感到陌生。韩磊的摄影,并没有脱离现实空间,但他却总能够在一个既熟悉空间里,摆置了一份陌生的依稀。比如在以舞台的角色为主体作品中,角色的残影仍然留在身上,但人物的眼神则看不出归属。韩磊总让自己与记忆的本质是隔层距离,他抽离自己情绪的设定,直接地让时空产生一种错置的重迭,而这种看起来既近且远的表现方式,正是韩磊对记忆的坚持,有点偏执、有点亲昵,却始终是疏离。

徐累

对徐累而言,记忆是条藤蔓;可以攀爬回到历史过往的浪漫藤蔓。徐累的影像作品,与他的水墨创作有相当不同的叙述方式,唯一共通的特质则在他对浪漫的诠释始终没变。他的影像创作,会以著名的景点为底景,但他会在画面前头布置一层薄纱,让空间的距离因此有了一种转折与韵味,更流露了浓郁的欲语还休气息。徐累非常巧妙的把现实的景点拿来作为构图,记忆在他的眼中,就成为可以徜徉、低回的处所,而不单单只是一个凭吊的过往,无数的惊奇,相对也就变得有所令人期待。

伊德尔

对伊德尔而言,记忆是无法动摇的金身。伊德尔的艺术,事实上并不是在谈一种现世的社会性,出现在他作品中彷若金色铜像的人,就好比是个切口;一个跨越就能触探不同时空的切口。比如在空阔的室内空间、在活动主席台上、在曲折的洞穴,伊德尔的金色铜像是昔日历史风华的象征;也同时可以是现今对自我的一项坚持。表面上,他的作品情绪语言或许比较内敛,但我总觉得在伊德尔的艺术里面,嗅到了一股稍纵即逝的淡淡愁怀,那是对当下的一份唏嘘与孤单,艺术家的心志在作品的符号底下,其实是深厚而耐人寻味。

张志成

对张志成而言,记忆来自一种对本我惯性的颠覆与挑战。张志成,多年来太守着一条轨道前进,这个举止的本质并非是他的个性太安于既定成俗,而是他欠缺环境的一种出口;提供给他做为一种释放的力道。移居北京之后的张志成,仍旧对于色彩层次的质感铺陈极端要求,但他的画题明显做了改变,他画识与不识的人。人物;其实只是他的一个接口,他不是在铺展一个肖像的新画风,严格讲,他是透过人的一个接口来构思内心风景的思维,那是来自对生命记忆的无力反驳与对生命种种不确定的无言辩论,这番转折反倒更突出了对生活情绪的况味。

李欣芫

对李欣芫而言,她的记忆是对过去的一种怀念和怀疑,但却又能从中理出一个能够面对自己的勇气。李欣芫是这次展览里面,年纪最轻的一位。她的艺术鲜少曝光,但却有自己相当独特的面貌。她从童话故事着手,这题材固然不能算是新,但在她的手里,却深刻而有个人语汇。她把童话故事著名的人物或情节直接抽取出来,但人物却只有形没有体,她在这当中谈论一种对于成长岁月的深恋,但却又无法压抑自己逐渐年长的事实,童话的场景,往往也只能成为推动自己面对未知的将来,一个若即若离的水印记。

吴东龙

对吴东龙而言,他的记忆是对生活的一种清心、自得。吴东龙的艺术极为干净,我指的那种干净,并不纯然是因为画面的关系,更真确讲是来自他自己对艺术本身的定调很清晰。他的画面看不出具体的世俗角色或样貌,但在他细腻的架构底下,则看得出这位1976年出生的年轻艺术家,是如何在折迭自己的生活与情感,那种珍惜而不容稍许出错的线性,再加上温调带点低冷的颜色,使得他的作品有一份年轻世代少有的优雅与惬意,就好像他即使在跟你谈论一段激昂的过往,也能云淡风清,了然于胸。

曾御钦

对曾御钦而言,记忆总是选择站在内心酸楚的一侧。曾御钦的录像艺术,相当具有情绪的挑逗性,往往让观者很不自觉就走向另一个解读的路径,但他的原初本意恐怕又是在另一个方向。曾御钦以生活的点滴作为创作的载体,情绪的本身是带有强烈的肢体动作,但这股力道却又显得那样的隐性,使得他的作品所焕发出来的表面张力,很容易让他的艺术有种沉重的心理压力。不过,曾御钦的录像作品,是极少数能够在画面结构处理上,展现流畅的视觉魅力与文本的剧情性,把它视为短篇的电影,一点也不为过。

张耿豪·张耿华

对豪华兄弟而言,记忆是对内心的一种释放。这对双胞胎兄弟,相差八分钟来到,性格各有特质,但都对艺术有着高度的挚爱。两个人从小就是被放在美术资优班,所承受的期望眼光自然比较深,或许是因为在这样的氛围下长大,豪华兄弟的艺术经常会触及到对飞翔、对自由的梦想与渴望。但也会把自己的人头模型摆置到鸟笼中;彷若一个漂亮的水晶吊灯,高高悬挂着,充分说明两个人在这样的环境下长大莫名的束缚。从豪华兄弟的作品当中,可以看到新一代的艺术家在所谓科技媒体充斥下,却能坚持回到一种比较人文思维的自我检省方式来看待自己。并且,还带着能自我解嘲的幽默。

我们事实上很难对记忆画出一个具体样貌,但在这几位艺术家作品身上,艳俗、政治波普、血腥,市场流行的符码并没有穿戴在身上,他们所散发出来的气韵,就是一份沉静,一份可以慢慢去回味的余韵,那是来自过往、现今的体念;它会让你觉得,温存,不应该只是体温,而是心底。