徐:你的创作大致经历三个阶段,西藏组画、纽约时期的并置双联或多联画,还有目前仍在延续的“书”。这批被你称为“书籍静物”的作品是哪年开始的?缘起是什么?

陈:1995年我画成一组十联画,15米长、2米高,其中九个画面画得是各种画册中的当代装置艺术,题目就叫做《静物》。

在纽约,我的写实画路久已失去语境,单靠各种画册书籍中的图像,挑拣拼凑,画了十几年,同时便有十几年不曾写生了。我从未忘记写生的快乐,那才是真的画画,可是写生什么呢?

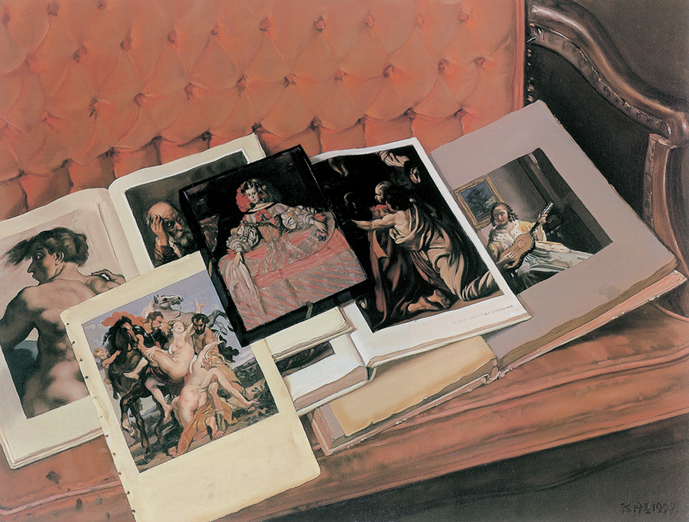

我们打开画册,从来是盯着那四边之内的图画,不会注意整本书,注意到那彩色图片与白色页面只是同一张纸,每张纸印着图画,合成一本书——西谚说:“拿起镰刀,看见麦田”,1997年某一天,我在地上摊开几本画册,摆了摆,画成一幅写生。此后不可收拾,一直画到现在。

徐:和你以往的题材比,你从现实转向内置,就像有人说的那样,你从一个“左派”变成“右派”。倘若其间有点联结的话,你认为那是什么?

陈: 我一向是“右派”。不论画西藏组画、大型并置,还是书籍静物,都是右翼立场:保守、反方向、回头瞻顾。我看不出我的主张和手法有什么变化,我只画眼睛看见的事物,不变形、不夸张、不追求风格。如果有“变”,不过是变在内容——当我画泛黄书页的破边,画书脊的阴影,并一五一十临摩书中图像时,和我当年画西藏人油垢的羊皮袄,其实是一回事。

徐:从书籍摊放的的穿插覆盖所形成的节奏感,包括图像内容的循环反复,在我看来,你的“书籍静物”画具有音乐的“乐”趣。作品题目也说明这一点:《巴罗克协奏曲》、《八大山人双重奏》等等。音乐影响了你的作品吗?

陈:我不知道音乐与绘画是什么关系。我画画时听音乐,但从未想到音乐能否“影响”绘画。音乐、绘画、雕刻、小说、散文、诗,都有“节奏感”,但我知道那只是形容词,并不真是节奏。词语是尴尬的。使一首诗或一支乐曲富有“节奏”,毕竟出于两种缘故、两种手法、两种效果,但词语说不清。我不认为“艺术是相同”的,一如你“看见”与“听到”,是两回事。正因为这不相通,各种艺术才可能成为各种艺术。

至于“协奏曲”、“双重奏”之类,只是文字花招。我想不出怎样给我的所谓静物画起题目,于是耍点小花招——不高明,很牵强,好在我这些“静物”画,题目不重要。

徐:早先在纽约画的“画册系列”基本上是西方美术史图像,而后通过诸如董其昌的画面,渐渐转向中国画图像,画面效果似乎由浓到淡,由荤到素。从画面结构看也是这样。最近的新作放弃了书的叠放结构,单纯以一本摊开的书的结构形成画面,由繁至简。你认为这是逻辑上的必然吗?

陈:我总是被写生对象吸引。你把一册硬装本西画画册与一册线装本珂罗版中国画画册并置,在卢本斯与董其昌之间来回看看,中国画确实清淡,像素菜。

但这是“逻辑的必然”么?我跟着对象走。当对象渐渐出现在画布上,我就跟着画走。

徐:从你的画面素材看,显然美术史对你有不言而喻的渗透。这不仅是指你对经典作品的一种巧妙运用,还包括那些隐在的美学来源。比如,错置叠放的空间安排甚至使人联想到蒙德里安的架构。你怎样看经典和个人创作的关系?

陈:你可以联想到蒙得里安或随便什么人,但我没有想起谁。我不曾出现这样的念头:今天来玩一幅蒙得里安的构局吧!然后“错置叠放”,弄得象“蒙得里安”似地。

我只是“看见”画册。画册上正好印着哈尔斯或者倪云林的画,我就画倪云林与哈尔斯。当然,是我选择了他俩,你可以说,我已在安排“美术史”——所有画册都是“美术史”,当美术史变成一本本画册安放在书架时,已经“错置”了。很少有人按照美术史年代顺序安放画册,就我所知,在我之前似乎没有人想到画那些画 册。

这就是画册与我的关系。

不过并非所有画册书籍都宜于写生,这就像你得费心挑选模特儿一样。在我收藏的上百本画册中,被选中入画的不过十来本。你会看出我的不同画幅中重复出现同一本画册,它被翻页,但我画的还是那本画册。

画册是物质。同样地,并不是所有水果花朵都能入画。我们看见美丽的静物画经典,但永远看不见画家——譬如塞尚——怎样事先选择取弃,费心地将苹果、水罐与桌布摆来摆去。当我摆弄画册书籍时,所谓“美术史”——准确地说,应该是美术史图片——也被摆弄。这是经典与个人创作的关系么?

曾经发生的美术史、美术史被印成画册,以及,你忽然去画这些画册,实在是三回事,但在我的静物画中它们似乎变成一回事。但我不会想:我要画美术史,然后找出相应的画册;我也不会对着画册一笔笔画,同时想:看哪!这是美术史!但我得承认:当我画第一幅“书籍静物”时,我已被带入美术史游戏,犹如打牌。

每个书架上排列错置的画册已经是一副现成的牌。1997年,我取出这些牌,自己玩起来。

徐:可能不宜理解这些“书籍静物”仅仅就是写生。从你的主旨和画面看,其实经过深思熟虑。按通俗说法,貌似平淡的画面是藏有观念的。观念的运用是二十世纪艺术的重要特点,你重视观念吗?

陈:这要看你怎样定义“观念”。“观念艺术”起于二十世纪,可是伟大的古典画家都有观念。芬奇、提香、委拉士开支,他们用这种红,不用那种红,而且非要这么用法,或者,非要将一张脸画到那样一种程度……我以为都是观念,而不仅是手法、风格、美学。

但很可能我错解了“观念”这个词。

我在纽约看了无数准观念艺术。你看过什么,没看过什么,然后你画画,是不一样的。这也是“观念”吗?

我真的是在画写生。我画一本书、一个裸体女子,或一位农民,没有两样。我的动机就是画得和眼前的对象一样。我苦苦追求“绘画性”:用笔、色彩、格调、气息……但假如画得不像,我会恼火,刮掉,重来。

我自以为知道怎样判断一张脸、一本书画得像不像。雷诺阿说:我画女人,画到她的背使我想要抚摸,我就不画了。

徐:你的这些作品是一组特殊的“静物写生”。倘若以创作时风来看,你认为“静物”这一母题有今天的意义吗?

陈:肖像画、人体画、风景画、静物画……这些欧洲传统画类至今有“意义”,至今有人画。上世纪八十年代末,我在纽约看见几部新出版的“静物画史”书籍。其中有一本被翻译过来,可惜忘了书名,撰写者详细交代静物画的历史、由来,以及背后的种种文化渊源。在古希腊绘画中,静物画与人物雕刻的历史几乎同期。文艺复兴到印象派时期的静物画不可胜数。毕加索马蒂斯画了大量静物,所谓立体主义绘画大半是静物。意大利人莫兰迪一辈子画静物。与我同龄的美国著名观念艺术家查利?罗斯做了许多装置作品,都是静物,他用木头、玻璃、不锈钢直接挪用传统静物的构局。

太多了。过去五十年欧美至少有几十位专画静物的画家,画得太妙了,从来没有被介绍给中国。

我有一个荒唐的念头,这念头使我吃了一惊:所有配好镜框挂在墙上的绘画,所有一声不响的装置作品,在我看来都是“静物”——这一惊讶,使我画了那幅巨大的十联画,因为这件叫做“静物”的大画,我从此画起书籍与画册。

我大致是个人物画家,很少画风景,几乎没怎么画过花卉或水果——那是数百年来欧洲静物画的经典主题——但我喜欢画静物。回国后我又像知青时代那样到乡下画农民,但同时仍在画所谓书籍静物,我因此变成两个人,同时做两种事。我看见许多事物默然期待你去画它,譬如,画册与书。