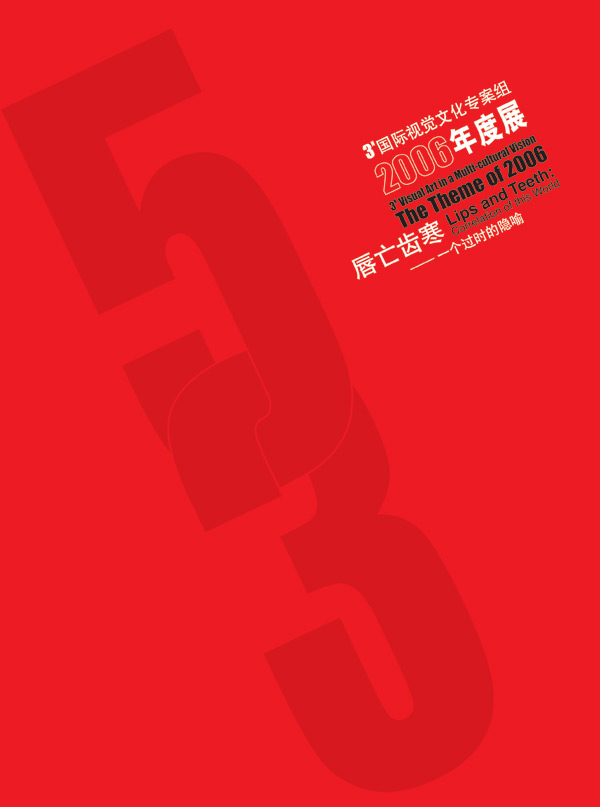

书名:唇亡齿寒——一个过时的隐喻

作者:阿利桑得罗•柯科钦斯基(意大利)、班尼•钱伯斯(澳大利亚)、伊恩•霍华德(澳大利亚)、刘学开(中国)、迈克尔•埃斯考夫利(牙买加)、王焕青(中国)、威廉•施里弗(美国)、邢俊勤(中国)

责编:陈爱儿 张子康

装帧设计:王云冲 陆卫婵

出版社:中国香港视界艺术出版社

书号:ISBN 988-97755-0-6

开本:16开

印张:7.25

版次:2006年12月第一版

印次:2006年12月第一次印刷

定价:100元

出版日期:2006年12月

作者介绍:

伊恩•霍华德,澳大利亚新南威尔士大学美术学院院长。曾接受过艺术和艺术教育专业培训,曾在澳大利亚、英国、美国和加拿大中学和大学执教视觉艺术科目,1968年开始艺术实践,作品聚焦于军队与平民的关系,以及相关的物质产物和象征符号。创作的作品被地方级、州级和国家级美术馆收藏。昆士兰美术馆亚太地区三年展国家顾问委员会委员,越南艺术家画展策展联络人。

刘学开,职业艺术家。1964年生于辽宁省朝阳市,1984年毕业于鲁迅美术学院,1993年毕业于中央美术学院油画系研究修班。现居北京。

王焕青,1958年出生于内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗。陆续在大兴安岭得耳布尔、河北衡水、宣化、石家庄以及北京生活。曾经在河北农村插队,1978年就读于河北师范学院。先后在河北衡水地区群艺馆、河北师范学院、河北师范大学和北京服装学院工作。自1985年以来,陆续参加过一些展览。喜欢尝试其他艺术表达形式,尤其喜欢与朋友密切合作。

内容提要:

本书是配合展览“唇亡齿寒——一个过时的隐喻”而出的一本画册。书中集合了八位参展艺术家阿利桑得罗•柯科钦斯基(意大利)、班尼•钱伯斯(澳大利亚)、伊恩•霍华德(澳大利亚)、刘学开(中国)、迈克尔•埃斯考夫利(牙买加)、王焕青(中国)、威廉•施里弗(美国)、邢俊勤(中国)的参展作品,从不同角度和层面反映了每位艺术家的艺术追求和创新。本书的出版,不仅是本次展览的一个总结,也为艺术爱好者提供另一种解读艺术家与艺术作品的方式。

目录:序 黄笃 4

关于3N 黄纪苏 6

唇与齿的哲学和政治 祝东力 8

3N的起源 王焕青 10

参展艺术家 14

阿利桑得罗•柯科钦斯基(意大利) 18

班尼•钱伯斯(澳大利亚) 30

伊恩•霍华德(澳大利亚) 42

刘学开(中国) 56

迈克尔•埃斯考夫利(牙买加) 68

王焕青(中国) 76

威廉•施里弗(美国) 88

邢俊勤(中国) 96

特别感谢 115

前言

序/黄笃

“唇亡齿寒”意思是指,嘴唇没有了,牙齿就会觉得冷。它主要比喻关系密切,利害相关之意。“唇亡齿寒”作为一个国际当代艺术展命题,清晰传达出这样的信息——艺术家们以微观的角度冷静审视了这个动感而复杂的世界——任何事物都是彼此相关和密不可分的。它还明确给予另一个提示:除了现代社会正改变着人的生活方式、伦理观、道德观和心理活动之外,我们不能忽视与人类生存相关的其它严峻议题,因能源引发的战争、因种族矛盾引起的暴力、因贫富导致的移民问题、因宗教矛盾造成的文化冲突,等等。 正是基于这样的社会文化语境,由八位艺术家邢俊勤(中国)、王焕青(中国)、刘学开(中国)、依恩•霍华德(Ian Howard,澳大利亚)、班尼(Barnaby,澳大利亚)、柯科钦斯基(Alessandro Kokocinski,意大利)、威廉(William,美国)和迈克尔•埃斯考夫利(Michael Escoffery,牙买加)组成了一个小型国际艺术展,旨在探讨众多的社会文化问题。这几位艺术家具有不同的文化身份和艺术经验,他们的艺术并没有以伸张身份差异为宗旨,而是从社会现实出发,生动再现了由短暂性、瞬间性和偶然性编织的不确定性的社会特征。正是这种短暂性和瞬间性才包含着艺术之美,也就是说,由片段、碎片、断裂、幸福、快感构成的艺术之美,既蕴涵在短暂性中,也蕴涵在永恒性中。如今由“理性”和“资本”支撑的严密社会系统释放出无穷的欲望和能量带动了现代化风驰电掣般的发展,这种无穷的社会发展,像脱缰的野马一样,似乎人类已难以理性的自我控制,这正是当代社会现代性的写照,一种交织着悲与喜的对立——既使人深感困惑、无奈和焦虑,又使人倍感兴奋、激动和愉悦。面对这种充满矛盾的社会现实,他们充分发挥了各自的洞察力、想象力、批判性和表现力,并以其鲜明的个性化艺术语言剖析了当代的社会状态——文化冲突、人的精神异化及人的日常生活状态。他们的作品在媒介上涵盖了绘画、装置、摄影、戏剧、行为和多媒体,在艺术语言上采用了写实、表现、观念、波普、现成品、集合、拓印、挪用等方法,在文化上则表现出了社会性的人文关怀,既有对女性温柔母爱的赞美,又有对战争的深刻反思和批判;既有对艺术的调侃和讽喻,又有对宗教中受难的沉思;既有集体意识的表述,又有个性的张扬;既有新与旧的再现,又有与后现代相关的挪用和戏仿;既有对历史和现实的解读,也有对现场文化的分析,等等。无论如何,他们奉行一种风格化的个人,推崇一种创造、自由和充满激情的品质。他们的态度是进取的、生机勃勃的,并充满着一种乐观的精神。同时,他们又秉持了一种严肃的忧患意识和鲜明的批判态度。 这是一个自发式的小型国际艺术联盟,艺术家们的长远目标是:在全球化背景下,他们把“游牧”思想作为创作的方法论,试图在不同时空的文化中发现问题和表现问题,以不确定性和流动的观念摧毁那些僵化而教条的思维模式和支配性的“话语”。北京今日美术馆举办的这个展览是他们艺术“游牧”的开端,这几位艺术家的计划将在澳洲、意大利和牙买加等地实施——他们将深入到不同的文化语境之中,并坚持以跨文化的方法进行具体的艺术实践和诠释。 我想,正如英国美术史论家赫伯特• 里德在《现代艺术哲学》一书中所指出的那样,现代艺术是我们时代社会生活的一种精神折射,如果我们不能理解和欣赏现代艺术,我们就无法理解我们所处的当代生活的真正意义。