高岭

初见高岭,风尘仆仆的穿一件汗衫带无边眼镜,远远看去似乎随时准备奔往下一个会场。他最近也确实很忙,忙着见艺术家,忙着媒体的联络和宣传,忙着展览的出版物,总之为了一件事——“黑白灰——一种主动的文化选择”展览。这个酝酿了五年之久的计划7月21号就要呱呱坠地,高岭眉宇间流露着掩盖不住的喜悦和欣慰。

“能做成这件事,有很多偶然的机缘,就在去年这个想法得到了作为展览主办方的今日美术馆、北京唐人当代艺术中心的大力支持,还有湖南美术出版社的全力协助,没有这些帮助,恐怕还没法这么快运作起来”,高岭笑着说。

得知要采访自己,高岭连连摆手,“还是多谈谈这次展览吧。”低调现身的他说起“黑白灰”就打开了话匣子,侃侃而谈间也打消了我们的顾虑和紧张,气氛顿时轻松起来。

高岭说,这次展览是他长期学术思考的结果。之前作为艺评家和策展人,有机会接触大量的艺术家和作品,渐渐发现了当下这个多元时代飞速变化的艺术界有条不变的线——黑白灰的单色调创作,它贯穿题材、媒介、年代,循着这条脉络,我们渐渐得以窥见当代艺术的全貌。

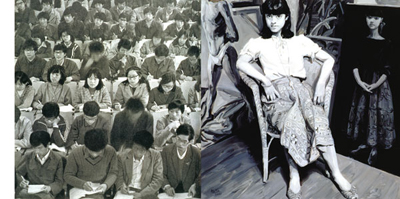

海波三姐妹

喻红1986

“我的任务就是抓住这条线,也给现在的年轻艺术家提个醒儿:现在理所当然使用的艺术语言是有沉淀的,有如此多的人为了自由抒发内心情感做出了开拓性的努力。”“黑白灰”明确的区别于文革时期样板戏式的“红光亮、高大全”,那是个政治说话的时代,相当长一段时期里,艺术作品的色彩被人为的加上了意识形态的特征。艺术创作的主动性受到限制,谁要胆敢让冷色调全盘占领画布,就逃脱不了被批判的厄运。比如李可染和石鲁遭到批判的黑墨画,当李可染改画成“万山红遍,层林尽染”的红色调时,就得到了官方的肯定。而在那个极权主义时期,官方的肯定才是艺术家得以继续创作的灵丹妙药。中国经历改革开放的这二十余年,美术界从80年代形而上的思考到90年代商业化、国际化,一直到今天的多媒体装置艺术,一路走来艺术创作的来源越来越广,打破禁忌的多元化开放语境给了艺术很大自由,也促使艺术家反思自己的创作进而突破自我,这是一个艰难的过程。“张晓刚就是个例子,他是四川美院油画系的教授,很早就开始接受苏派油画的训练,这让他在开始选择黑白灰单色调时不仅要打破已有意识形态的束缚,还要面对周围的舆论压力”,高岭如是说。

当然这只是特殊情况,本次参展的近20位艺术家各有各的理由和动机选择单色调创作。“方力钧对我说,他这么做主要是因为自己学版画出身,版画不套色时就是纯黑白的对比,这点对他影响很大”,高岭回忆道,“而且老方90年代经济条件也不宽裕,只用黑白两色画画显然实惠多了,加上又容易上手,不必在色彩上绞尽脑汁。”说到这里,高岭从一副严肃思考的神态换成咧嘴神秘的笑;“你们就不要问每个艺术家的情况了,到时候展览的出版物里会有详细的介绍。”

何森作品

石心宁作品

这次展览有架上油画、摄影和电影视频,但是不包括中国传统纸本水墨。他说他是有意识这么做的,因为中国纸上水墨的材料本身就是“白”纸“黑”墨,体现不出艺术选择的主动性。进一步说,早在南齐谢赫《画品》提出“六法论”:“一曰气韵生动,二曰骨法用笔,三曰应物象形,四曰随类赋彩,五曰经营位置,六曰传移模写”,到了传统水墨进入宋元以后文人画渐趋主流,文人画崇尚“气韵”和冥想而视写实临摹为末流,这和西方绘画训练的科学理性意识截然相反。“为了更清晰的说明问题,我选择了接受过西方学院式绘画训练的一批代表性艺术家,也就是说,中国在西方科学理性意识影响下产生的创作才是本次展览的展示对象。”

本次展览地点选在今日美术馆主馆,利用了二、三两层展示空间,时间为7月21日至8月5日,届时当代最具代表性的近19位艺术家,包括张晓刚、方力钧和喻红在内,将提供50余件作品参展。出版物共300余页,由湖南美术出版社正式出版,包括参展作品全图例,4位重要当代艺术批评家撰写的评论文章、5位参展艺术家的专题访谈及相关文字资料,为各界提供一个交流和研讨平台的同时,还将通过专业及通用媒体进行全方位延续性的报道。

张晓刚 同志

庄辉作品

减法、过滤、解构、还原,总之一种疏离感是展览必将带给人们的心理体验,这是一次关于艺术语言和手段及其背后所折射出的社会心理等诸要素的专题展览,在启发新的策展思路及引导人们更加关注艺术语言的发展方向上将起到里程碑式的推动作用。