Change of Artistic Structure

—Discussing on Chinese Curators International Position and the Cultural Meaning of Curating and Operation

Curating is a specific action within the modern art system. Methodology is the starting line of artistic operations. Curators practice art in a way of creation. The morphological tool of operationalism is art critiques, while curating is a necessity of artistic forms’ logical evolution. The evolvement within the art system has everything to do with the “formal logic” of artistic evolution. The evolution of “formal logic” has found theoretical support for artistic operations, the result of logic evolution is that the artists’ patent is bereaved and delivered to curating system. The intension of formal logic, progressionism, is closely tied to contemporary art; the Trinitarian idea of progress which involves science, religions and art is being more and more questioned. Curators are art critics, also operators. Operations are understood as a form of capital. The cultural context of Chinese curators’ international position is that they have to face the definition of “global culture” in the first place. On a larger scale, in the times of globalization, everyone has become “someone else”. The particularity of Chinese context is that people have been talking about issues in a blurry domain between “modern” and “post-modern”. We’re facing the power structure in the global culture times, it is natural for the Chinese curators to be against oriental philosophical background, what is worth being explored is how to deal with Orientalism. Chinese curators’ international position is a blurry but creative concept. Modern concepts are neither original nor derivative, the intension of nationalism is also exotic; China has been deeply engulfed in the problems and bemusement brought about by globalization; there’s a coexistence of challenges and opportunities, whose characteristics are opening and compatibility. The developing China is an article whose words are extending.

策展是当代艺术系统内一种特有的行为方式,它以实践的形式展开艺术,是当代艺术范围内一个特殊的研究课题。这里我们把策展人定位在艺术批评与艺术家相间的灰色地带,是一种借喻。在色彩学讲,灰色来自于色立体三维体系中的明度系列柱的黑白相间的过渡面,那是灰色区域。灰色属中性色,但色性掩藏着向黑白两极分化的隐性特征,形象暧昧。策展人的形象就处在中间地段,具有灰色系列的某种特性,滑动于两者之间。今天的艺术系统中,策展人以一种创作的方式实践艺术,同时又以形式学的方式介入艺术批评。这种含混的既彼又此的艺术现象极具现实性又迷惑纷纷,它体现了当代艺术系统的新特征。

策展的原型是一种商业机制,是市场的模式。形形色色的博览会都有主题原创,围绕着这个主题各类商品进入展览的场景,调整、重构并形成有效的系列进入市场。在此,艺术策展学更重要的是进行文化学意义的探讨。那么策展的模式是如何形成的呢?究其策展的文化学意义:它离不开艺术背景的展开,离不开艺术史的研究。以此而言,艺术史的研究有两种方法,一种是编年史,根据年代的描述对艺术家的生平及其作品的产生建构有序的脉络;另一种是方法论,作者根据自身研究的方法路径,寻求描述的角度来展开文本。

可以说艺术史的角度不同,撰著者的立论不同,方法论的构筑不同,面对艺术史的描述也不相同。

西方第一部艺术史《意大利最卓越的建筑家、画家和雕塑家的生平》,便是西方文艺复兴时期的艺术史学研究者乔奇奥·瓦萨里(G.Vasari)以传记的形式归纳和总结艺术史的种种现象而写成的。艺术史的“史论记”的原型也就由此展开。而史学家常常引用的《意大利文艺复兴的文明》一书,则是以文明史角度入论的艺术史,该书描述与分析了文艺复兴兴衰的前因后果。此书是由19世纪的瑞士艺术史学家简孔甫·布克哈特(Jacob Burcknardt)撰写的。在艺术史学研究的长河里,沃尔夫林(Heinrich Wolfflin)的风格学式的方法论也为不少艺术史研究者所采用,他的《艺术原则》一书是风格学研究的范本。而在傅雷家书里常常提到的丹纳(H·Tanie)的《艺术哲学》一书,则是用分类的方法,以北至日尔曼民族艺术,南至拉丁民族艺术为对象,系统的从民族、环境和时代三个方面阐述艺术与这几者之间的关系。在这个研究领域,以诗的语言来描述艺术史的案例并不鲜见。除了方法论的工具,艺术史学家还得兼有诗人的气质,弗尔(Faure)的《艺术史》正是这么个案例。转至20世纪70年代末到80年代中期以来,影响中国大陆艺术史学研究及艺术批评的两位西方艺术史学家不能不提,他们是帕诺夫斯基和贡布里希。二人治学严谨,文必佐证,前者的《图象学论集》从考据学的角度来探究艺术史,后者则是从视觉心理学的角度来论述艺术史。其著述的《视觉心理学》成为艺术史学研究者的必读之书。

自西方文艺复兴以来,艺术史学的研究由编年史进入到方法论,这一路下来各种方法的研究清晰可鉴,它们犹如一座座学术大厦鳞次栉比,是艺术史学领域的方法论的一次次革命。由此及彼,从大量艺术史学文献的研究中,我们发现方法论是艺术操作的破题,策展的原型由此展开。

操作论的形式学工具是艺术批评,而策展则是艺术形式逻辑进化的必然。

从形式与题材,内涵与趣味以及面对的观念层面,我们经历着形形色色的研讨、争论与试错,尤其是后者,它与操作主义有着密切的联系。从形式主义批评家科林伍德、克莱夫·贝尔以及罗杰等人对视觉元素的研究以来,其审美观和方法论得到了根本性的转变,作品的叙事和主题性,作品的社会价值等阐释纷纷让位于专业性的艺术批评。自此以来,艺术批评文献以前所未有的质与量面对着艺术界,操作与策划式的批评类型得到了肯定,新闻式批评与专业型批评得到了加强。

专业批评的构建对于艺术思潮的影响是毋庸置疑的,它引导着艺术思潮,进而操作策展。而艺术思潮的真正起点,可以从上世纪早期,法国批评家鲁易斯·瓦塞尔(Louis Vauxlelles)的文论中得到明证。自此以来,操作与策展逐步纳入艺术系统之中。在西方艺术批评史上具有划时代意义的人物则是格林伯格,他是艺术批评史上重量级的人物,艺评操作、策划从他开始有了变化,从他开始,批评家开始倡导、影响和控制潮流。美国的抽象主义运动在他的影响和操控下,逐步取代法国。

究其操作的功能,操作与策展的核心在于如何把握作品,如何阐述作品,进而引导、主导作品。艺术思潮与艺术批评学思潮的合法阐释在于后者对现代艺术史的操作具有前瞻性的行为和垄断的功能,这是当代艺术系统的特征。从现有的情况而言,这种情形加剧了艺术批评者之间的竞争,其情形是新的批评法不断涌现,并在艺术思潮的操作过程中得到检验。策划艺术潮流,成为艺术批评秀的罗马式的现代竞技场,批评式的方法论不断涌现,其结果加剧了扬弃的过程。就此而言,专业批评型的首肯人物应推彼特·福勒(Peter Fuller),在批评法的学术层面上,他与格林伯格的学术水准同属一个层面,其学术影响可与之相提并论。福勒的批评法是早期艺术范畴的社会政治批评,中期的艺术品的精神分析转向到形式主义的结合论,最终滑向社会政治和文化批评的后现代主义。

批评学大潮千帆竞发。20世纪以来的艺术批评学流派以空前的规模影响并把握着艺术界,成为艺术系统的主导。以格伊的批评本体的区别和一致性来界定艺术研究的四个对象,他们是“既存价值”、“新价值”、“艺术家的人格”、“交流”。在这竞争的学术氛围的过程中,克希客(John Kissick)的《艺术、背景与批评》一书,携“新价值”理论于艺术史有其重要性,他认为新价值与既存价值只是转述对象的角度不同,呈现范畴的差异性,这里克希客再次强调方法论对艺术品指涉的重要性。以克希客的标准而言,一幅优秀的作品可能是一个特殊时期的巅峰之作,但换一种立论却极可能是平常之作。再以克氏的观点而论,我们看到批评法从容的操作,其方法是从多方向、多角度的去诠释作品的意义,并从形而上的精神驾驭到形而下的掌握来监控艺术系统。由此来看,艺术批评法,其方法论与操作认知同艺术系统之间的关系便是当代艺术史的一个明显特征。

我们面对着大潮而泻的操作化式的批评情结。面对现代与后现代的双重指涉。如果说现代主义基于垄断与专利,相应的后现代主义则应是开放而民主的。但是国际艺术社会所面临的情景却是相当复杂而棘手。在此状况之下,以艾维瑞特(Sally Everett)所阐述的20世纪的艺术批评则别具一格。他在格伊的批评本体的四个研究对象中又发展出自己的批评方法论,即在标准规范的行为范畴中,他的艺术批评的指涉功能是形式主义、前卫主义、互文主义(Contextualism)和后现代主义。在批评家的倡导下,艺术现象出现着转折、滑移,呈现为钟摆式的运动状态,这种现象被称之为“后现代主义式的范式”。“新艺术批评法”(New Art Criticism)正是在这样的情景中发生的,它出自于斯马格拉(Howard Smagula)之手。作者认为后现代主义的批评方式是修正的,多因多向的,呈碎片性的。后现代社会折射的是信息社会的特征,因而一件作品的价值在于交流,即是针对性和呈示出来的接受性。也就是说,只有当作品置身于环境的当下,才能显示出意义,即少数话语的价值在于存在于依托它自身的文化氛围之中。这些批评的模式,其方法论具有非常强的操作性。

艺术家对当代艺术史的困惑、感知、切入、貌合神离的心理氛围的认知障碍,从严格意义上讲,是没有读懂“操作与策划”在当代艺术系统中形成的位置。

艺术家对操作策划的不解甚至是对峙,实际上是对当代艺术的内部系统的功能不明了。就艺术家而言,一种忧郁的、不同的创作方式存在着,并以空间场景替代时间的现场性, 无疑在此被替换的是“中心”的概念。这是当代艺术系统的特征,也是艺术进化逻辑使然。而艺术作品的具体性成为时空结构转换的反衬。从另一种角度而言,策展作为主导当代艺术的一种行为方式,它以自身空间而伫立于时间之外,从而形成自己的物化标准。艺术家一样屈从于当代艺术的这种安排。

这种安排与艺术系统内的演化与艺术进化的“形式逻辑”有关。“形式逻辑”的进化给艺术操作寻找到理论依据,通过逻辑指向而形成的进化结果是层层剥离艺术家的专利并过渡到策展系统。这里我们从后现代主义立场,对形式逻辑的文本做一展开,看看形式逻辑的内涵——进步论是如何与当代艺术系统联接在一起。

1.“进步论”的时间说

进步论最主要的特征是时间的概念。其方式为过去、当下、将来这样三点一线的直线。以此而言,人类的命运,文化的命运均是沿着这三点推进、演化并在时间的概念里做出价值判断。可以说“时间直线观”是进化的基础,在这样一个前提下,如果人们不把过去、当下、将来这三点连接成一条直线,人类的进化观便无法想象。这种预设人类进化的同一性或人类文化的同一性,乃至同一历史的相关性,实际上抹杀了民族、地域、历史以及文化的差异,而在那里退后一步之说,把几者之间的内在结构相异,解释为时间阶段性的差异也是站不住脚的,因此进化论的文化原型具有“排他性” 、“普遍性” 、“国际性”,其实质是“西方文化中心论”。

2.“进步论”作为一种泛性的宗教

“进步论”的原型,在某种意义上可以说是“创世纪”、“堕落”、“赎罪”、“末日的审判”这四部曲的“和声”。这种宗教的理论是将人类引向完善之境,结合人类发展史的起点与终点,自圆其说,拾阶而上,在静谧与风暴,阳光与阴影中穿行。另外,从“神学”到“玄学”、从“玄学”到实证的科学理性的“孔德实证观”,也为“进步论”提供了一整套理论之合,披上理性的哲学外衣。

3. 称为“进步论”的艺术史

艺术的“形式逻辑”的进步之法,来源于进步理论,并在玄秘深奥的哲学梳理下,获得了行而上基础的专利,结合科学进步观,演化成艺术科学。从整体意义而言,无论是哲学、政治经济学、社会学、人类学、生物学都是在进化理论之论坛的合奏下、共鸣中前行的。在19世纪,进步之理论统一了西方的思想库。在这里,艺术史归纳为“象征型”、“古典型”、“浪漫型”三段式理论。起点、顶点、终点清晰显明。而创立“生物进化论”原理的达尔文先生,从客观上促进了“社会和文化进化论”的全盛。全面进步成为现代艺术的文化心理和社会心理。前卫艺术从艺术史的三段论式的形式逻辑找到理论依据。从自由、演进、进步的异化到艺术演进的“终结”之结, 成为一个解不开的死结。

4. “进步观”——前卫艺术的核心所在及进化的终结

没有“进步观”之钥匙,就迈不进前卫艺术的大门。在前卫艺术家那里,他们有着深厚的艺术史感,只有他们自己明白,作品可能处于艺术史的坐标线上的哪一圆点的范围。客观上讲“前卫艺术”处于一种胶着摇摆状态。从20世纪六七十年代以来,兴起的波普艺术、新现实主义、装置艺术、事件艺术、概念艺术,将前卫艺术推演到艺术的临界,进化到“形式逻辑”的“终点”。转至今天的艺术系统来,策展的操作成为当代艺术的核心。

不可置疑,相信艺术进步观的人们,已经从昨天的艺术史里得到了丰厚的回报。而这种理论来自于如上所述的圣经“拯救人类的历史观”、“黑格尔的艺术史”的三段论和孔德的科学实证的进步规律,罗至而编织了一个科学的神话之网。

如上所言,科学、宗教、艺术三位一体的进步观越来越遭到人们的质疑,艺术从科学揶揄的概念所形成的进步观,其最终的极限性、弹性,值得人们懔然深思。我们从理论上勾勒进步观的概念,检讨其得失,具有其现实性,尽管当代艺术的现状所表现的艺术整体系统的运作显得方便操作。

当代艺术系统的现状如此。从艺术史上的各种方法论的试错到艺术批评的本体而言,策展人也是艺术批评人,从策展而言,策展人更是操作人。回到本题,操作到底具有哪些性格、特征及功能。特别是在当下社会的环境中,操作与资本化的关系,操作如何资本化。都是值得我们探讨的。

操作——资本化

操作与权力是互动的,权利是象征,而操作意味着权力。

操作具有资本性质。

操作意味着权力,权力、资本本身不是物,它是与操作者自身融为一体的。权力、资本是双面刃,从当代艺术的现状看,操作对艺术形式的滋生、引导、时尚的创造具有颠覆性的功能。这是操作资本的性质所确定的。换言之,策展人通过特定的操作基本上达到了对艺术资源的支配与占有。对艺术家而言,如果进不了操作系统的视线和相关的档案里,他连成名的边缘都遇不上,总之,这一切现象完全制度化。

操作之所以被解读为资本的一种形式,是指策展人运用操作的权力,由此产生的权威性,增加艺术资本流动的可能性。在市场经济下的商品社会,策展人的人气、名望是无形的,但是有值的。这种有值的概念与“注意力资本”这种特殊的感官形态有关,其资本源的重要性不在于传统意义的货币资本,也不是信息资本,而是注意力资本。注意力资本包含着市场,注意力中有价值,指的就是商品的性格属性。

不言而喻,操作具有操控的目的性,其实质是它的操控表象改变相关的艺术结构形成的艺术秩序。从广义而言,在后现代的语境系谱之中,现代与后现代的连续性、连动性强化了境遇的可能性,而跨文化式的新的物质与政治环境所创造的消费社会,文化间的合作采取挪用、消费与自我放逐、自我离散等特殊形式。这里我们需要强调的是,所谓的主体,民族文化与历史的解构以及视觉符号的不断重复,其客观条件是内含在产生着的变化之中,变化的结果是当我们再诘问后现代文化结构,在某种程度上具有政治意味的时候,操作与策划便不言而喻。艺术家成为操控的对象是当代艺术的特征之一,这种屈从安排使艺术家处于两难之境,要么进入策展人的视野,要么做当代艺术的边缘人。

中国策展人的国际境遇的文化语境

在我们讨论中国策展人的国际境遇时,实际上是针对面向国际话语的“自在本体”(Historical Being-in-itself)的文化定位,自在本体是后现代主义社会的话语空间的权力角逐。从文化操作而言,中国策展人的棘手之处在于,逻辑化的西方话语与中国的文化问题及思维方式盘根错节地纠缠一体。而全球资本与经济资本是我们面对的外在条件,内部条件则是面对中国的经济和文化反思的复混性,并受制于自然地理与历史地理的语境制约。从空间的结构而言,精致的西方话语具有纯技术形式的方法论和形而上的哲学意味。中国策展人身处自身的语境之中,其相关的工作在于区分、认知中国艺术的当代话语与西方话语创造性转化的类别意识(Class Consciousness)。

首先面对的是“全球化”的概念,而进入主题——“全球文化”则是“全球化”的延伸。当下,这一概念被“解构”成为一种抽象的话语,无所不能,它所释放出的有效性,呈现为一种架构、社会经济式的文化现实,其情形是全球与地方引申出来的“他者”(Geographical Other)的概念。以地理文化区分,东方主义的形象是西方全球化的“他者”形象,这多少带有西方自我形象的投射,这种政治地理带有某种寓言式的特性,说它是文化的,是指通过理解、双边互动、主体切换而形成文化多元。回过来我们再重新审视、判读文化涵值的东方主义的时候,一种具有政治意味的阐释,暗示着“他者”与全球化的关系,实际上是一种跨文化的话语权。

对于“他者”的定义,从广义而言,一个全球化的时代,每个人已经成为“他者”,每个人都是“他者”。有关“他者”的深化,依然是一个哲学式的诘问,谁是“他者”不重要,重要的是事实本身。

在全球文化的大趋势下,文化主体依然是西方的话语神话。中国从属主体之中。我们以为通过有效的文化互动,这种结构会发生质的变化,从技术层面而言,有效的沟通是超越意识形态的方法之一。清理一种区域色彩,构建超越东方主义的全球模式,来策划生产知识。而由此中心的起源,面对结果及其本质值得我们思考。

1.全球化语境的文化悖论

文化和经济互相递进,相互改变。这种由社会、历史、文化、经济构建的自序性,非线型的发展,使当代社会充满了诱惑,充满了纷争,充满了可变与不可变系数,看似有序,实则混乱与有序相辅,总之,这是一个变革的时代。经济演变为文化,文化转变为经济,历史成为历史递进的必然。这种历史构成全球化产业的一种方式。以美国“好莱坞”的电影产业为例,文化创新演变为产业符号,并形成全新意义的文化产业。从电影产业的横向比较,早年意大利罗马的电影城(CINECITTA)和美国“好莱坞”处于同一起跑线上,但后者明确的商业意识,全球方式的文化输出,已将罗马电影城抛在后面。时下的威尼斯的双年展的常务机构,从政府主管到股份制的变化,从政府的监控完成为机构私有化,都不失为一种有益的尝试。这种演化出来的操作机制具有一种特殊的意义。以后现代主义与全球化理论而论,操作机制使操作权力空前集中。后现代与全球化背景,使操作的主题按自由、多样化进行。以此而言,全球化和后现代主义的话语,是对构筑同质概念的尝试,通过这类的试验,其理论并不是再现人类景观,而是反过来通过操作控制了人类的景观。

2.本体的境遇

讨论艺术史的转变模式,让我们看到策展之权力成为一种全新意义的对象,这种模式进入到艺术系统中,强化与维护着当代艺术系统的完整性,构成当代社会对艺术系统的文化肯定与新的认同,这种认同概念表明了它与艺术史的进化逻辑互为表里。从黑格尔古典式艺术的终结,尼采文化观的递进,艺术史呈现为线型式的发展。就当代艺术而言,维特根斯坦是一座桥,是当代艺术必经的一座桥,从桥的这一头到桥的另一端,当代艺术在此驻足,这里显示了维特根斯坦哲学对艺术影响的独特性,就艺术当下而言,海德格尔哲学的作用则是强调与维护艺术语言的复数意义。

杜尚、博伊斯、约翰·凯奇、劳森伯格等艺术家用他们的创作过程,为艺术试错提供了理论依据。当代艺术没有约束,创作的视界宽泛而手段多样化,艺术呈现为形式的多样性,显示为抽象与现实交错的文本,艺术形态是开放的。不可否认,当代艺术是问题,但展示问题、追究问题,这是它的特殊性。当下意义之问,转变为艺术自身变革的途径,结果是当代艺术蜕变为文化显学。

在我们描述操作与策展的文化学意义时,逻辑进化之法则成为艺术行为渗透的坐标,中国语境的特殊性直接涉及到中国的后现代结构以及后现代主义在中国的情境。当我们把思想的探头挪移到中国当代社会的结构之中,感受到的是这种理论的不确定性。后现代一说,来自于西方话语系统。后现代在中国的认知,涉及到社会学、美学触媒以及社会结构下的政治视界、当下中国的经济及其与之相适应的文化与“全球化”,在游移、漂浮的性格中得到反映。我们看到的现象是共生的经济基础资本和信息的重叠所呈示出的多极性,其操作方法是跨国形式的全球一体化,这些现象同中国的社会变化有着千丝万缕而又错综复杂的联系,并折射到艺术社会之中。

探讨中国的后现代,促使我们从问题的两端寻找意义。自后现代的话语权系统形成以来,人们一直是通过“现代与后现代”这两者间的模糊介入问题之中。可以说后现代在中国是中国学者的一种话语的引进,而西方后现代主义理论思潮则属于学院派的话语权。

借助中国的“后现代结构”与后现代主义之方法,描述中国的语境状态,使问题的探讨具有针对性。首先操作与策展概念近似,同属于全球后现代的结构框架,介于政治与经济的范畴,滑动于文化之间。时下,我们看到各种现象、方式、结构林林总总,但是更深刻的原因是市场的力量改变着一切。今天在全球每时每刻有多少展览在开幕,商业的、艺术性质的、文化时尚的。可以说在后现代社会的结构中,地方所发生的一切也是全球性的。而策展下的操作,一方面本身是整体面对主流的话语系统,另一方面,这种行为的本身反映了全球化所渗透出来的经济境况与文化现实。其互动性在中国更具有戏剧性,并始终处于现代与后现代的摇摆之中。

在艺术界,国际的话语系统所带来的可能是行为范式和操作理念。而主题形象在何种范围界定,这些抽象而又不具体的喻指,将与话语系统的符号对应。

我们面对的是全球文化时代的权力构架。至此,全球与地方的概念是西方概念的转喻,而在中国则是地理与文化的问题。中国策展人带有东方的哲学背景是很自然的,但是如何对待“东方主义”则是值得探究的:

1.作为知识体系的“东方主义”

东方主义不是一种虚无飘渺所引申出来的西方对东方的幻想,而是一个创造性的理论和实践的东方主义。

2.“东方主义”所面临的历史之象

自西方的文艺复兴以来,西方的学者、科学家、传教士、商人、军队开进东方,都很少遭遇到东方力量的抵抗,在东方知识的构架下,出现了一种特殊的现象,即在博物馆的一个特殊的东方呈示着。

3.意识的形成与对象的构建

西方对东方的事物之想象是以西方文化优越为前提,而西方之外的东方是以东方人是谁的一般概念之延伸。

4.政治资源

对于一个研究东方的西方人而言,他将作为西方人来面对东方,其次才是一个个体。不管这种说法如何模糊,这种符号利益所构成的价值观是我们不能回避的。

综上所述,其相关的问题不能不引起我们的深思。表现方法是,在艺术机制和系统的一体化下,当代艺术的结构是策展的制度化,操作行为的系统化。艺术进化逻辑从客观上促使艺术家行为的反叛,这种种现象在当代艺术的进程中,存在着不同的问题,犹其是后者降低识读作品的门槛,前者成了操作者的口实。值得提出的是作品的技术含量成为一个主要的问题。通常而言,一些策展人、艺评家懂作品的样式,但不懂作品的话语系统的技术性,而如何把捏作品的技术性是策展人、艺评家需要学习与提高的,尤其值得提出的是,大型的国际艺术展所呈现的类似问题反映了某一领域的普遍性问题的存在,从眼下的情况看,在大型的国际展览中,除了总策展人之外,可以设置一个懂艺术语言的艺术总监,或是技术顾问来协助总策展人开展工作。

无论如何,中国策展人的国际境遇是一个模糊而又极具创造性的范畴,其含义是中国不但被视为全球策展机制的一员,与世界性的策展机制接轨,而且这种内含的抽象性与不确定性使中国成为策展形态历史的参与和创造者。又可以肯定的说,当中国参与国际策展机制的进程之中,当代艺术就不仅仅是西方话语的概念。

后记:东方主义的再认识

1.“他者视界”

近代东方主义的视界,在“他者”看来,它与整个历史阶段的结构共生,与当代社会联系相关。尽管如此,这套话语按自身逻辑以“他者”描述“他者”,分析“他者”的定位系统,其根植于西方话语系统自身利益的高度自觉。它以话语权的优势,符号的渗透力和相关的价值观念,判断、评判非西方系统。作为中国策展人如何在理论上区分,界定东方主义乃至民族主义,需要向历史进行梳理、定位并进行理论的辨析。

2.历史渊源

当下,在我们提倡“民族主义”的时候,要谨防一种非理性的盲目。民族主义的民族性的理论来源于近代欧洲。它作为一种跨文化、跨地域的历史潮流,图倡政治变革、观念拓展、文化开创,正是在这个意义上,我们称它是历史意义上的文化遗产在地理上的差异所显示出来的“时代性”,并呈现具有现实意味的针对性。其非文化性的特质与历史共生共存,并构架在特指的民族文化传统和深植于现代性的日常经验之中,也可以说是现代性呼唤了民族性的觉醒。

3.内外因素

从横向看,时代的大潮冲刷着历史积淀的传统、文化习俗和地域观念。也正是这种特殊的原因使民族主义对外产生了某种不言而喻的抗拒性,其内在因素又以内部深层的抽象而模糊的情绪借助民族主义的外形式,寻找对策与反思,通过内部结构的差异性,非平衡性所显示出来的特殊性,展开形态与内容的探讨。

还可以说,民族主义的非文化方面的性质不能等同于人类学与文明史的积淀。其问题展开的语境是西方理论框架式的带有主观眼光而又先入为主的对民族主义的解读。一方面,由于没有对民族主义背景的深刻梳理、解析,其结果是有可能导致不能理智的面对自己的历史场及其文化语境,由于其文化的差异,有可能预设了潜在的排他性。

现代的概念不是原生,不是衍生,民族主义的内含也属舶来之物,从近当代史的回顾中,我们不难看到,中国整体的重心已从文化转移到经济,从文化社会的制约转移到对权力利益的全球化修正与反思。而对民族主义理论的审视同样离不开全球化境遇的环境,传统概念的民族主义的理论与今天的民族主义理论没有关系。中国已深深的卷入到全球化所带来的问题与困惑之中,面临着“全球化性质”的跨国方式,挑战与机遇是全方位的,特点是开放与兼融并存的。发展中的中国是一个正铺展开来的文本。

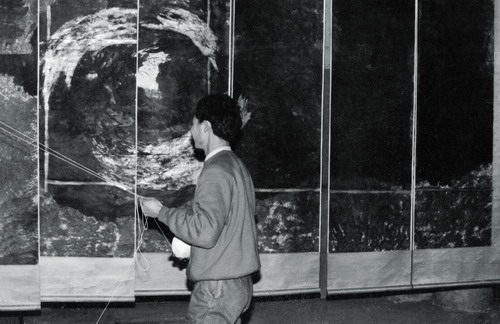

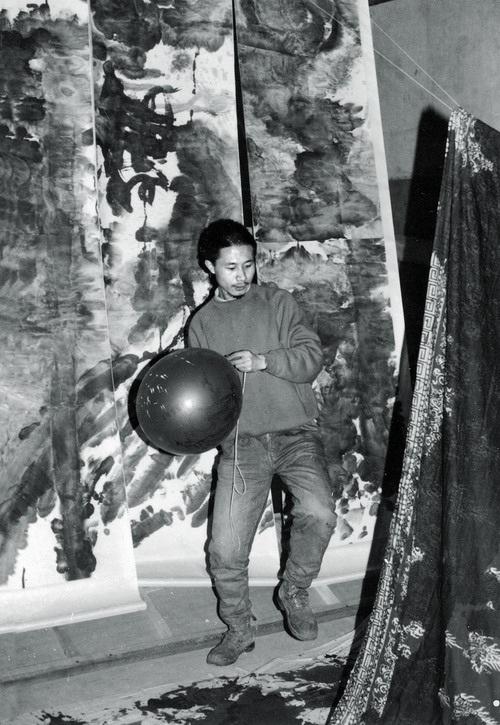

宋刚(钢)《水墨日记系列》在浙江美院陈列馆展览现场