The period between 1976 and 1985 is a special period which has been ignored by art history. Usually the theoretical field considers “85 New Wave” as a dividing point of Chinese contemporary art, but the experimental exploration in Chinese contemporary art had already set off silently since the end of the Cultural Revolution. In these taut years, in this special city Shanghai, some artistic phenomena were buried in the dust of history; “Experimental Painting Exhibition of ’83 Paintings” is a case from the dust. By analyzing “Experimental Painting Exhibit of 83 Paintings”, through the artists’ description of temporal art experiments and art environment, we will travel back in time, explore the origin of Chinese contemporary art.

“后文革美术”的历史氛围

1976年〜1985年,无论是对中国的美术史还是对美术以外的大范围的艺术领域来说,都是有特殊历史意义的一个阶段。这种实验革新的冲动不仅仅体现在艺术或者美术的小范围领域,它在其他领域尤其是自然科学领域表现得更加突出:“科学需要,艺术同样如此。”【1】这个时期,在架上绘画这个方面不仅仅是对以前创作主题的颠覆,而是更多地从“人本主义”的角度关注艺术家的内心生活,它更给新的艺术思潮带来了新的契机。在经历过“文革美术”的洗礼后,“后文革美术”作为新的艺术思潮逐渐取代了以前的阴暗和晦涩。但是在政治局面仍旧不明朗的上海,“实验”艺术似乎又多了些许冒险的含义。1983年9月5日至9日(中间暂停一天),由10位青年画家俞晓夫、李山、张健君、戴恒扬、王邦雄、冷宏、方昉、查国钧、高进、周加华组成的“’83实验画展”,又称“十人画展”在复旦大学的教工俱乐部隆重举行。展出的48件作品旨在实验性的探索,内容上多是对文化精神的思索,形式上运用了多种材料:沙石、玻璃、石膏等等。展览很轰动,结果也很出人意料,这个展览成为“资产阶级精神污染的典型”,《解放日报》在12月6日的报纸上刊登了黄可的评论文章:《抽象画、新形式与国情》,很多艺术家受到美协的“帮助教育”。因而“’83实验画展”的群体,他们代表的不仅仅是他们自身的艺术语言,而是整个中国在“文革”后的美术现状。如果从展览史的角度来看,“’83实验画展”的“事件性”远远超过了展览自身的价值。从“’83实验画展”的群体来看,在上海戏剧学院这所当时上海唯一的艺术类的高等学府中,在“留法”艺术的影响下,培养出了这样一些敢于实验的艺术家们,在他们的努力下,上海的现代艺术跨入了新的历程,并使得越来越多的人了解到实验艺术的精神。这种在绘画语言形式上的努力探索不比“星星画会”晚。虽然展览因为种种原因被迫终止,虽然他们有些人远渡重洋,但是他们的实验精神是应该被历史书写的。

“后文革美术”【2】是相较于“文革美术”提出的,两者有一定的血缘关系,此时的艺术虽然在很大程度上不自觉地沿袭了文革美术的话语模式,但是已经开始了对现实的“人”的初步探索,这种探索是通过对主题论的淡化:对现实主义的反叛和对现实主义的校正来体现的。因此,“文革”后,文化政治领域的全面解禁,给艺术创作带来了新鲜氧气,各种对新形式,新领域的探索也纷纷出现,这为轰轰烈烈的“’85新潮”打下了坚实的基础。但是“解禁”的过程不是非常顺利,1981年1月,《美术家通讯》上发表了江丰在全国美术工作会议上的讲话,提出对艺术创作不加任何制约,就等于提倡资产阶级自由化,并明确表示不赞成、不提倡抽象派之类的现代派艺术,认为它们在社会主义国家中没有前途。【3】可见当时政治上对于艺术自由一直处于一种压制状态,在“资产阶级自由化”的紧张气氛中,任何一点过激的行为都会受到批评,著名的“星星美展”风波也是在这个背景下产生的。因而对于这个时期的文化艺术一笔代过不是没有原因的,一方面是因为政治气氛的低落没有给艺术家一个良好的外在条件,使得没有产生像“’85新潮”的热闹局面;另一方面,艺术活动仍然笼罩在“文革”的阴影下,没有形成统一的新的艺术思潮,使得“后文革美术”没有引起足够的关注而显得不太重要。“’83实验画展”正是产生在这样的背景下,而且不幸的是,它诞生在打击“资产阶级自由化”的风头浪尖上,所以只开了两天半就不幸夭折了。

展览的事件性,远远超过了展览本身的艺术价值,艺术理论界对于这个展览大多采取了批评的态度,黄可曾经写过《抽象画、新形式与国庆》发表于1983年12月的《解放日报》上,“(展览)让群众看不懂,当然群众也不会欢迎这种‘作品’,我们的报刊和出版社也不可能发表和出版这些作品,那只有作者自己去‘孤芳自赏’,却要办个展览会,……抽象画不符合中国国情,所以中国不需要抽象艺术。”【4】直到三年后这个展览才在艺术评论界平反,《上海文化艺术报》头版刊登了《活跃上海美术创作需要消除阴影——但年前的〈绘画实验展览〉应重新评价》,黄石这样写到:“此次画展无疑是一次艺术观念更新的重要活动,它早于‘八五美术思潮’两年,但是种种莫明的非难淹没了它在艺术上的价值与地位。”【5】可见展览在当时的影响是巨大的,这种评论界对青年美术实验的反应是正常的,确实在“文化大革命”后的相当长一段时间里,一方面,人们还沉浸在“三突出”为标准的艺术惯性中,让人突然接受新兴的艺术形式是很困难的,另外一方面,在“文革”后的几年里,信息的膨胀和各界的革新浪潮,使得大众对前卫艺术有一定的反感,这些都是需要时间去整理和接受的。

上海戏剧学院和“’83实验画展”

实验绘画在上世纪70年代末80年代初,表现为对形式主义的追求和非学院化的过程,就如上面所提到的这些实验绘画展的艺术家,被称为“第四代”【6】的上海油画家,绝大部分都来自同一学府——上海戏剧学院。作为“文革”后上海唯一的艺术类高等学府,它自然成了人才辈出的地方。这与上戏得天独厚的条件不无关系。周长江、俞晓夫、张健君都是美术班的,他们是“文革”后的第一届学生,包括实验画展上的十个人,除了方昉在上海师范学院读书以外,其他九个人都来自上海戏剧学院。

查国钧,生于1943年, 1963年至1967年学习于上海戏剧学院,现在是旅美职业画家。他“’83实验画展”的参展作品《乡间》将江南水乡变形,作成流动主义的抽象画:作品最上层面的笔触,好似“波洛克”的滴洒,而黑色的不规则网格线的背后是对江南水乡的记忆。

俞晓夫,生于1950年,1975年至1978年就读于上海戏剧学院美术系油画班,毕业后于上海油画雕塑研究室从事油画创作至今。其参展作品是《项羽的坐骑过江东》。作品中,他在大理石般的背景下用“阴刻”的方式描述出了决定历史的一刻,形象的高度抽象和夸张,使得作品主体似有似无,从而消解了绘画的叙事意图。

高进,生于1944年,1961年至1966年就读于上海戏剧学院舞台美术系,中国美术家协会上海分会会员。他的参展作品是最直接抒发艺术家自我的作品,其作品《瞬间》、《快乐》、《成功》、《幽默》是表达精神领域带有意向色彩的作品,同时也带有符号。

张健君,生于1955年,1975年至1978年就读于上海戏剧学院美术系油画班,曾任职于上海美术馆。现为旅美职业画家。有“野兽张”的称号,其参展作品有《永恒的对话》、《时间空间》、《聚散》、《作品44号》和《热能——来自人类内部的信息》。其中《永恒的对话》是此次展览中最有争议、最受关注的作品,作品运用了大量的综合材料,例如玻璃、砂石、石膏等等,所以在这个展览受到批判的时候,张健君的这件作品成为了众人关注的焦点。

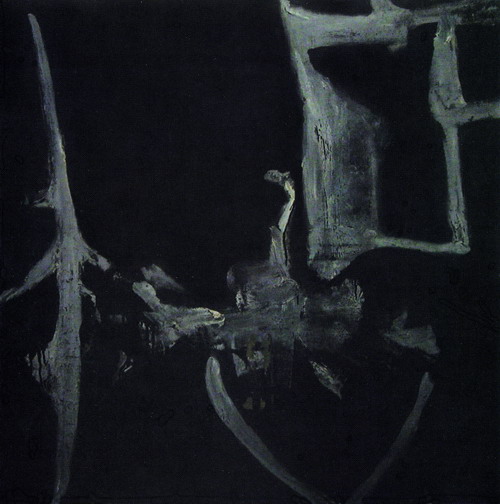

戴恒扬,生于1946年, 1965年进上海戏剧学院,现为上海戏剧学院舞美系教研室主任。其“’83实验画展”的参展作品是简化的抽象书法《书法印象分析》。黑色的背景中,灰色的块面,似乎是书法的痕迹,又似乎是打开的窗。

王邦雄,生于1946年,1964年至1968年就读于上海戏剧学院,在上海戏剧学院戏剧研究所工作至今。其“’83实验画展”的参展作品是在宣纸上画变体的抽象风景色块。这件作品已经遗失。当时对印象派的抽象风格还在实验的阶段,因此对于这种风景抽象的作品,不能从主题上命名,作品的名称多为《无题》或者《风景》。出于当时的时代背景,对政治上的波动多少还有一点害怕,因此《无题》、《风景》之类的命名无疑是对自我的一种保护,也是对稍微明朗的上海艺术思潮的试探。

李山,生于1944年,1964年进上海戏剧学院,曾在上海戏剧学院留校任教,现在是旅美职业画家。“’83实验画展”中他的纸本作品已经不复存在了,但是我们依然能从后来的《初始》系列作品中,找到当时创作的痕迹。一种将连云港的将军岩变成黑色不规则的线的抽象作品。

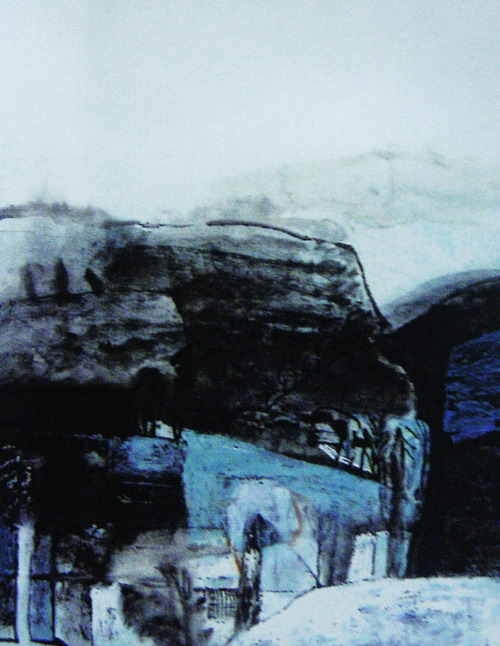

冷宏,生于1955年,1975年至1978年就读于上海戏剧学院美术系,任职于上海中国画院,现在是旅美职业画家。他是“’83实验画展”参展艺术家中唯一一个画国画的,为了展览的协调性,冷宏的两幅作品都是画在卡纸上的,用表现主义的色彩,随意地勾勒和堆砌出来的块面,还不是完全的抽象,房子、树、帆船等形象仍然很清晰,作品除了对形体具象的变形,更多的是强烈而又耀眼的纯色对比,这使得作品更加带有一种彩色插图的图解性质。

周加华,生于1956年,1977年至1980年就读于上海戏剧学院美术系版画专业。曾任上海农业展览馆主任。其参加展览的作品《桌子上的鱼》粗犷而又简洁的黑色轮廓线使人看到的是“野兽派”的影子,明艳的黄色和跳跃的翠绿使得黑白的基调欢快起来。

方昉,生于1947年,是此次展览中唯一一位来自于上海师范大学的艺术家,曾任上海文艺出版社美术编辑,现在是旅美职业画家,受聘于上海复旦大学视觉学院。方昉虽然不是上戏的一份子,却与上戏的多位老师和学生保持着亲密的联系,与王邦雄、周加华、李山等人亦师亦友的关系使得他在追寻自我的艺术实验中,较多接触的是“后期印象派”的东西,并且在“模糊的画册中找寻自己对印象派的理解”,其“’83实验画展”的参展作品《协和曲2号》中,他涂鸦了原来绘画的主体,并且在画面上打了个大大的叉,用愤怒的情绪来宣泄对具象的不满,他对当时的作品回忆道:“只有用抽象形式才能表现出人在糊涂与清醒的交叉状态之中,那种浑沌的、两面状态碰撞的情感。”

“文革”时期,虽然轰轰烈烈的文化运动已经开始,但是上海戏剧学院的氛围还是相对比较轻松的,表面上学校已经停课,但是学校的学生和老师依然对艺术创作有着执着的追求。他们虽然平时要在工厂做工,农村劳动,但是一有空余的时间,他们都积极地投身到艺术创作的氛围中去。上戏的师资力量非常雄厚,不但聘请了像刘海粟、颜文樑、吴大羽等一批老艺术家作为客作教授,而且还向中央美院寻求师资:高生辉、杨祖述、闵希文等。还有一些管行政的老师,孔伯基是上戏的总支部书记,属于党政领导,他很喜欢绘画,是工人出身,“文革”前就到上海戏剧学院了,他是“说反”时期的工人培养对象,大学工作队需要基层干部时,就留下来做党政领导工作,“知青”的时候,他经常躲在蚊帐里画速写。陈钧德是部队出身,转业到文工团的。在生源上,一批是“文革”时期的工农兵学院还没毕业的人,如黄阿忠、胡项成等,他们刚好衔接了“文革”以后的上海美术;一些是上海的优秀生源像俞晓夫、周长江等。在上戏的系科设置中,绘画是边缘学科,而戏剧才是正道,但是戏剧又缺少不了绘画,而且绘画也受到表演、音乐等各种艺术思想的影响,恰恰是综合性的,像现在的综合性大学学科之间的互相影响,又基于政策上的不干预,这给绘画实验提供了较为宽松的环境。舞台美术是当时上戏主要与绘画有关的科目,舞台美术的课程主要是布景课,在布景课程中,各种艺术表现形式得到了充分的运用,各种综合材料的混合运用只为一个目的,就是再现一个场景。因而对“形式”的追求成为上戏对绘画教学的主导思想。根据艺术家的回忆,上戏的布景课程恰恰是实验艺术的课程:“因为当时没人管,所以各种材质跟各种创作方式纷纷出笼,你用滚筒,我用刮刀,他用烫,还有用玻璃板去压。各种创作手法同步进行,都实验过了。因为当时没有人对这个进行管理,所以那个时期我们在‘形式美’上有了很大的突破。”【7】当时闵希文负责上戏的图书馆,经常拿印象派的作品给学生看。当时整个上海所有的关于艺术类的图书只有上海戏剧学院才有,而且在“文革”前后所有的图书馆都停了,只有戏剧学院的图书馆是不停的,这就为当时的艺术创作提供了丰富的精神养料和理论支持。

上海在很长的历史时期内都处在一个中西文化交流下的地理位置上。因此,上海也自然而然成为舶来艺术的中转阵地。最早的上海的油画教育应该追溯到1910年的周湘,他的中西图画函授学堂和布景传习所,是当时上海首个带有现代教育色彩的艺术教育机构。值得强调的是布景传习就是现在的舞台美术,只是当时的布景仅仅局限于照相布景的绘制上,而上海戏剧学院则更多地把舞台美术作为布景的主要科目。此后一年,刘海粟等人创办了上海美术专科学校,一大批留法、留日的艺术家都在这里任过教:关良、庞熏琴、倪贻德等。此时的上海经历了一场美术教育的革命,涌现出了大量的西画专业学校以及西画社团:上海艺校、中华艺大、立达学园美术科、新华艺专、上海艺专、东方画会、天马会、展光美术会、白鹅画会、东方艺术会、艺苑绘画研究所、晞阳美术院等。当以印象派、立体主义、野兽派为标志的西方现代绘画拉开帷幕的时候,正好是留法学子赴欧洲深造的时候。正如蔡元培所说的:“是以国内美术学校,均采欧风。”【8】

这股留法的思潮在上世纪30年代的“决澜社”再次迸发出来:“20世纪以来,欧洲的艺坛突现新兴的气象,野兽派的叫喊、立体派的变形、Dadaism的猛烈、超现实主义的憧憬……20世纪的中国艺坛也应当现出一种新兴的气象了。让我们起来吧!用狂飙一般的激情,铁一般的理智,来创造我们色、线、形交错的世界吧!”【9】从宣言就可以看出“决澜社”对法国艺术流派模仿的思路非常清晰。“决澜社”的狂澜虽然被后来的左翼艺术运动所打断,但是“留法艺术”的影响在上海已经扎下了根。到上世纪70年代末80年代初,中国的艺术界虽然仍未走出阴影,文化上仍然是左倾的教条思想统治,艺术创作上旧有的思想定式和艺术语言表达政治情感仍然存在,大多数的艺术家对西方现代艺术还处于道听途说的阶段,但是欧洲艺坛的影响对上海的美术教育仍在起着主导的作用。刘海粟、颜文 、吴大羽等都是“文革”后上海戏剧学院的客座教授。他们都是早年留学欧洲的,因此,在“留法”的影响下诞生了第四代油画家,他们无论是在风格上,还是在主流的意识形态上,都受到了法国绘画实验艺术精神的影响。

在上个世纪70年代末80年代初有两个法国绘画到中国的展览,这在当时的美术界引起了不小的轰动,一个是1978年的法国19世纪农村风景画展,一个是1982年的“法国绘画二百五十年——法国卢浮宫、凡尔塞宫藏品展”。这些给长期封闭的上海画坛带来了新鲜的空气。无论是上海的专业画家,还是艺术爱好者都非常珍惜与大师作品近距离接触的机会,他们在展厅中废寝忘食地欣赏和临摹。对于此时的他们来说,这是一个很好的学习机会。因此,这批成长于1970年代的画家,在传统的苏联绘画模式的基础上成长,在后期印象派的影响下开始了对现代绘画形式语言的实验。从当时艺术家的参展作品中,我们可以发现留法风格的影响与延续性。

“’83实验画展”中张健君有五幅作品:《永恒的对话》、《时间空间》、《聚散》、《作品44号》和《热能——来自人类内部的信息》。《永恒的时间》采取了对沙石、石膏、玻璃等综合材料的运用,其他作品都以强烈而刺目的红色、黑色为主,垂直或摆动的线,符号,硕大的笔触和狂乱的笔法,类似于野兽派的风格,张健君在圈内一直有“野兽张”的称号。《作品44号》则是用黑、白、灰来表达对学院写实主义的反叛。简化的色彩和模糊的物象同时在作品中直观表达着艺术的自我。这种绘画一直延续到后来的《有》系列。从“棕与绿”(《树阴下的少女》)到“红与黑”(《聚散》)再到“黑与白”(《作品44号》)直到“黑色时代”(《有》系列),张健君的创作过程无异于中国艺术家对西方欧洲现代派艺术消解的过程:从后印象、野兽派、表现主义中汲取的营养,直接表现在他早期的作品《树阴下的少女》中:红色与绿色的对比非常强烈,少女形象也被有意模糊,成为一种象征意味的女性形象;对透视、比例的刻意放弃以及对黑色轮廓线的大面积运用……多少还有野兽派的影子,但是在日后越来越多的作品中,张健君加入了自己文化背景中对艺术的解释:“将空间关系绘涂在二维的平面中,仅用黑与白,达到最大的单纯和无所不有的丰富。”【10】如作品《有》系列,弧形、圆、矩形组成的画面中强调物质存在的“质感”:粗糙、细腻、紊乱、平滑、流动、静止……都成为画面构成的主要方面,富有触摸感的《有》系列无疑是从架上绘画走向架下装置的必经之路。

从李山的早期作品中,我们也可发现相同的发展痕迹:从色彩跳跃的裸女到东方色彩的《初始》再到纯黑色的《扩延》,从具象夸张的色彩到哲学化的黑色抽象。也许是童年黑龙江印象的记忆,在其最早的一批无名作品中,李山用耀眼的土黄色和幽蓝色来表现枯瘦的马和棕色皮肤的裸女。蓝色、白色、褐色的景物,拉伸变形的形体是对后印象色彩的秉承。而《初始》系列的作品中,则移植了岩画的图腾形象:一些椭圆的面具轮廓,圆圈的眼睛和笔直的鼻子,构成了对自身文化背景在继承基础上的抽象变形。到了《扩延》的作品时:“以单纯的黑白二色平涂画面,三度空间被压扁,那些球状胚胎向画框的边界挤压、撑出和溢满,仅仅只省下那片黑色。”【11】无论是对形象的高度概括,还是对色彩的摒弃,都是在受到“留法欧洲现代艺术”影响后,对所学艺术语言从自身文化上的一种反叛,这种非学院化的反叛过程,一方面从侧面反映了“留法艺术思潮”的影响,一方面证实了中国现代艺术缘起的里程。

方昉,虽然不来自上海戏剧学院,但他对“留法”艺术的道路走得更远,除了《协和曲2号》以外,其创作的《北大荒碎片》系列作品,使人陷进了对梦魇的臆想中。黑暗的基调中,调和了狰狞的猩红和扎眼的蓝绿色,偶尔又有跳跃中黄色的涂鸦在画面中出现,依稀可以辨认的人物形象带着似笑非笑的神秘表情,对于记忆的碎片整理,使得作品在整体中趋于一种表现主义的紊乱状态。在不经意中流露的是对后期印象派和野兽派风格的崇拜,在其以后若干年的作品中,对于色彩主观表现的欲望远远超过了对造型精准的渴望。如作品《马语者》中拟人化、变形的马,形象已经退居次要的位置,取而代之的是喷薄欲出的色彩和主观情欲的表达。

从“决澜社”开始的现代主义的形式探索

上海现代艺术对形式主义语言的探索,最早要追溯到1932年的“决澜社”,包括庞熏琴、倪贻德等人。他们中大部分人都有留学的背景,对西方现代艺术很感兴趣。在决澜社的宣言中曾这样写到:“我们承认绘画绝不是自然的模仿,也不是死板的形骸的反复,我么要用全生命来赤裸裸的表现我们泼辣的精神。我们以为绘画绝不是宗教的奴隶,也不是文学的说明,我们要自由地、综合地构成纯造型的世界。”【12】从“决谰社”的宣言中可以看出,他们对绘画本体的探索与欧洲保持一致。在当时特殊的历史环境背景下,“决澜社”在几次展览后,消失在救亡图存的政治浪潮中,因而导致了对现代主义艺术形式的探索中断。“文革”后,中国的艺术形态一直维持在以徐悲鸿写实主义和苏俄现实主义为主导的学院氛围中。直到1979年,上海“十二人画展”的出现。使得对艺术语言的探索再次浮出水面。

上海“十二人画展”于1979年底在上海黄埔区少年宫举办。由钱培琛、孔柏基、陈钧德、黄阿忠、沈天万、徐思基、韩柏友、陈巨源、陈巨洪、郭润林、罗步臻、王健尔组成的“十二人画展”是中国第一个有现代性色彩的画展,【13】它不仅突破以往单一的官方展览的形式,展览方式上也力图革新——在展厅中播放古典音乐。同年4月,该展览应武汉美协的邀请到武汉展出, 《美术》杂志和香港的《文汇报》都对其做出了介绍和评论。可见这个展览在当时引起的轰动和它的重要性。正如栗宪庭所说的:“它使中国早期现代主义的实验运动,由社会的潜流变成了显流。”【14】其中孔伯基和陈钧德都是上海戏剧学院的老师,黄阿忠则是1976级学生。由陈巨源写的画展前言里面出现了“探索、创新、争鸣”的词汇,并且提出了艺术家要自由进行艺术创作,展出的作品吸收了印象派、立体主义和野兽派的风格。“十二人”展应该成为“文革”后对现代主义艺术探索的出发点。

从“决澜社”到“十二人”展,再到“’83实验绘画展”,对实验艺术的探索的发展脉络是非常清晰的。中国形式主义的探索走的是西方现代主义形式语言的道路,但是这条道路被抗日战争、“文革”等历史阻断。因此,“十二人画展”对形式追求的回归对于中国现代艺术史来说显得至关重要。而接下来的“83实验绘画展”远比“十二人画展”走得更远,更彻底。像张健君的作品《永恒的对话》中运用了石头和玻璃等综合材料,在画布上组合成为视觉语言,来表达对时间的思考。从架上绘画到综合材料再到现在普遍的装置艺术,中国的现代艺术在实验革新的道路上迈出了很大一步。

对形式主义的追求与上海的实验绘画几乎是同步进行的,苏联模式的学院化是在单一教学模式下形成的一种艺术风格模式,在这种模式的影响下艺术的表现形式比较容易被政治所影响,在上世纪50年代学院风格主要表现在照搬苏联模式的写实主义,到了上世纪60年代,写实主义的画风更加实用,“文革”期间“三突出”的标准,形成了一整套艺术为政治服务的创作模式。对文化大革命的反思从某种程度上促进了非学院化的进程。因而在“后文革美术”的阶段,在突破政治思想禁锢即学院束缚的同时,对技法的革新成为艺术家不自觉的选择。因而在欧洲古典绘画之后的印象主义、野兽派无疑成为艺术家宣泄自我的出口,对绘画的实验探索在形式主义上打开了缺口。上海戏剧学院主要侧重的是舞台美术跟戏剧发生关系,戏剧从分类上说,有喜剧、悲剧、戏曲、舞蹈等。舞台美术为戏剧服务就应该带有这些性质。所以对“形式美”的探求是一个非常重要的课题。很多国外的大师都是搞舞台美术出来的,包括像康定斯基和毕加索。创作意图和内容都是和哲学思想相结合的。上世纪70年代,这些在上海戏剧学院的学生和青年教员开始了背离学院规范的艺术实验:“刮刀刮,玻璃板压、塑型膏堆……”【15】中国的艺术院校其实是实验艺术的中心,尤其是在上海戏剧学院,因为改革开放初期西方现代艺术的影响最早也是在这里反映出来,西方现代艺术的表现形式是实验艺术的动力源,对于现代艺术的实验实际上就是把西方现代艺术的形式挪用过来。这种表面的形式主义实际上是对学院派风格的反叛,是追求艺术上个性的自由和解放,其中也有对西方的现代文明的“膜拜”,当然在经过传统文化和民间艺术的改造后,也形成了中国现代艺术的独特风貌,这些风格更多的是具有原始主义的特征,即用中国传统文化和民间艺术来改造西方现代艺术的样式,尽管这些实验是成功的,但是一个半农业或前工业化的社会要照搬工业化或后工业化时代的艺术样式是多么地幼稚,当然,现代艺术运动的成就并不在于创造出了新的艺术形式,而在于体现了一种精神——实验艺术的精神,是推动中国现代艺术走到今天的根本动力。

在中国的传统文化观念中,“文以载道”一直是精神上的指导方针,这个方针的极端表现就是艺术工具论:艺术不呈现自身而是成为政治的附庸,而这个方针在历史上的不同时期都被放大、曲解和利用。在“文革”后的很长一段时间里,艺术的实验和活动,更多的是对“真、善、美”的追求,如“星星美展”、“伤痕美术”等艺术流派是建立在对人性的呼喊和追求上的,而不是在艺术上的个人的自觉探索和表达。因此,“后文革美术”并不是真正现代主义艺术的开端,因为它不具备作为自主的个体的前提。对于“’83实验画展”的个案研究,不仅仅使上海戏剧学院的教学对中国现代艺术发展的积极意义得到彰显,更使实验绘画进入到对中国现代艺术的建构的问题,突现中国艺术的现代性问题。中国现代美术史在书写上对这些实验绘画展及其当时的影响的忽略都源于对这个问题的模糊。从宏观的角度讲,“’83实验画展”把中国的艺术进程,从现代主义向当代艺术的方向推进了一大步,不论这一步走得是否纯粹,它都为中国油画的实验革新创造了可能。尽管针对“’83实验画展”的讨论还仅仅停留在艺术问题的层面,不像“’85新潮”已上升为文化、社会领域的讨论,但是这种实验却在关注如何建立和完善艺术流派和风格的同时,为“新潮”的到来奠定了坚实的基础。

注释:

【1】 “’83实验绘画展”《前言》

【2】 栗宪庭,《新中国美术博物馆序》

【3】 龚云表,《上海抽象艺术编年纪事》

【4】 邓明主编,《实验作品文献集》,上海画报出版社,2004年9月,P6

【5】邓明主编,《实验作品文献集》,上海画报出版社,2004年9月,P12

【6】李超,《上海油画史》,上海人民美术出版社,1995年11月,P187

【7】 张健君口述采访整理

【8】 蔡元培,《蔡元培美学文选》,北京大学出版社,1983年4月,P165

【9】《艺术旬刊》一卷,第5期,1932年10月

【10】 吴亮,《画室中的画家》,上海三联出版社,1997年4月,P163

【11】 吴亮,《画室中的画家》,上海三联出版社,1997年4月,P120

【12】 《艺术旬刊》一卷,第5期,1932年10月

【13】 高名潞,《中国当代美术史1977-1986》,上海人民出版社,1991年11月,P168

【14】 栗宪庭,《关于上海十二人画展》, 《新潮》,2001年9月刊

【15】查国钧口述采访整理

查国钧 水乡系列1 布面油画 120×60cm “'83阶段绘画实验展”参展作品

戴恒扬 书法印象分析 134×127cm “'83阶段绘画实验展”参展作品

冷宏 “'83阶段绘画实验展”参展作品