The article introduces the decade in which Chinese architecture and contemporary art combined. Fearing that this article would be considered another “rewriting” of historic development, the author attempts to use an on-the-spot way of narration to present the change of individuals and integers’ movement states after two different identities of architects and artists were “tied together”. By analyzing the complex relation between self-identification and social identification, the author further indicates that the meaning of centralization is that every entrance of an identity into the common spot can become a continuous procedure of pressing and being pressed and will completely change itself while enhancing a collective resonance. Thus, the effect of centralization can only be examined by periodical observation, not by rapid rewriting.

Key Words:rewriting,on-the-spot,centralization,tied together,identification, Chinese architecture,contemporary art

1 共同——在场

1998年1月2日汪建伟实施了一次 “共同在场”,用一辆公交车,把三十几个人(圈里的)从农业部大楼门口拉到北京东郊姚家园的一座私人厂房,车窗上贴着的麦粒,是汪建伟几年前《循环种植计划》的丰收成果。2006年深秋,在上海的张江美术馆,汪建伟指挥了“城市进行式·现场张江”第二次开幕式的最后一次合排。这又是一次建筑师与艺术家“共同”完成的现场,【1】以一种“高规格”的方式正式宣布张江美术馆对外开放。

这种“共同在场”的作品,在冯博一的“生存痕迹”中出现过,在张永和的作品中也出现过。2001年,当观众为了观看首届梁思成双年展,而不得不上上下下、里里外外地游走在中国美术馆里的一个临时搭成的“展厅”时,其实他们“正穿行于张永和的作品之间”。

同样是把建筑师和艺术家拉到一块儿,同样是在这个场馆,策展人之一的王明贤,这次终于将当代艺术装置以“建筑”方案的名义,安全地放进了官方美术馆。两年前,由他策划的中国青年建筑师实验性作品展,却引出了一场不小的风波。【2】不过,也正是因为1999年借用了“实验性”这个说法,中国的建筑师和艺术家日后的“共同在场”,才不会显得唐突,也不再是偶然的事情了。

2002年,纽约前波画廊为了做一个建筑主题的艺术展,找到冯博一。不同于之前在“生存痕迹”中,把乡村与城市比作文化的中心与边缘,这一次,他直接把建筑的基本材料——混凝土,当作了展出标题,也当作了现代都市的象征。展出的副标题是“中国现代艺术的边缘空间”,【3】说白了,也就是艺术家可以跟其他人群一起“打游击”的地方,而“混凝土”,表示这次跟的是“建筑师”。

中国建筑师,就这样轻轻地,非正式也不全面地,在中国之外的展厅里,划过第一道和艺术家共同的痕迹。【4】而建筑元素,在当时,作为一种有效的标识,既区分了建筑师与艺术家之间的差别,也为艺术家的创作提供了关注建筑的途径。这倒比较符合“杂交”定律:相异加交配等于新型。一种相对稳定的新产品,逐渐进入了中国当代艺术的展出谱系。

事实上,建筑师要在当代艺术的场子里和艺术家并肩作战,最便捷的方法莫过于使用建筑元素了。而在诸多元素中,“门”又似乎更为微妙些,它包含了双重的喻意:既能代表建筑师的身份,又是相互关照的“通道”。张永和当年的那道《推拉折叠平开门》,就像是为建筑师与艺术家的共同在场特意安排的准入仪式。

1997年7月,在上海长宁区当时还刚刚被叫作“上海当代艺术馆”的主入口,有一组“门”是特意关上的。一比一的施工图“标注”在门的玻璃上,一块牌子悬在把手上,写着“此门正在测量,请绕道通行”。展厅内的地面上贴着“当代”,一门之隔的展厅外贴着“艺术”,连起来读便成了“当代艺术”。

这道关上的“门”,对当时的当代艺术过于圈子化以及简单的“共同在场”是否真的提出了有效质疑。观众们从侧入口进场看了这个名为“晃动”的开馆展,策展人是当时还没有进京,只在上海搞过一次“以艺术的名义”展的朱其。他在之后的评论中认为,这个“门”是国内 “建筑师”第一次参加当代艺术展出的作品,可事实上,“关门”的人当时还只是个建筑系学生。

这说明,至少就“共同在场”的话题而言,要搞清楚谁是“第一次”,远比搞清楚“谁和谁在干什么”要麻烦多了。

2 元素——利用

如果说在艺术展中直接运用建筑元素(比如“门”)就很建筑师,如果说建筑师只有在艺术展中的创作才能被写入建筑与艺术的“杂交史”(比如“第一次”),那么我们有必要回到更早的时候,看一下经常使用“砖”这个更为基本而平常的建筑元素进行创作的两个人。

1992年,林一林在广州“大尾象”的展出中,弄了些砖填充在搭好的钢架中,制作出一个标准的居住单元。【5】两年后,李巨川在武汉拿着一块砖生活了一星期,他把这一系列58张照片定名为《都市住居1994》,当作“建筑设计方案”参加了日本《新建筑》的住宅竞赛。不久,桢文彦给了他一个奖。

之后,林一林用1000块砖在大街上堆了道墙,再把砖缝中压着的一些百元钞票,抛给了看热闹的行人;一年后,他一个人搬运这道砖墙,穿越了广州的林和路;不久,他把自己砌在这道砖墙里,一同“打包”去了国内外大大小小的艺术展出。直到2003年,上海的“节点”展上,“他”才从这道砖墙里脱逃出来,幻化作地上的一堆“金砖”。【6】

在今天的人们看来,当代艺术与城市话题的捆绑,无疑是件可以超脱单纯的艺术与学术的范畴达到多赢的好事情。但是这种捆绑在1997年刚开始尝试的时候,却显得有点正儿八经,带着些学究气。这又要提到朱其,在搞完“晃动”展六个月后,他策划了一个中韩艺术家的交流展。那个之前“关了门”的建筑系学生王家浩和从1992年就开始搞观念艺术的倪卫华一起,以“线形都市组”的名义【7】加入其中。

在展厅门口,他们把上海地图划成20个方格,做成投票架,让观众按照自己在上海的居住地把门票投入相应的格子中,然后每天两次,根据票数重新组成一个线性的上海地图,贴在展厅的墙上,说这是一个由艺术事件所引起的城市“中心”变化的统计表。后来,无论是1999年去柏林和德国建筑师一起展出,还是2002年去广州的三年展,他们坚持称自己的工作不是艺术作品,而是“利用艺术”的作品。

从“利用艺术”搞城市调查,到“利用艺术”为城市建设搞钱,还需要一段时间。2001年北京当地的晚报用《二环路上“跑”城墙》为题报道前一天开幕的梁思成双年展,而标题中二环路上要跑的(但显然在当时肯定不能跑起来的)城墙,就是王家浩的参展作品:通过移动城墙上的广告牌,为虚设的“梁思成纪念馆”赚取真正的建设费用。实在很象是现在的商业策划案,而不是艺术创作。

王家浩在展出中说:“建筑中发生的活动所带来的经济利益,才是最终实现建筑意义的真正条件。”【8】这句话,在当时很多人看来更像是一种讽刺,一种“受压抑的回归”。然而这种尝试“利用艺术”的方式去挑动建筑、城市与公众之间的关系,倒是触及了当时整个展出的窘境——艺术活动纯粹靠私人赞助相当不稳定。最终,首届梁思成双年展也成了最后一届。

艺术介入城市建设,到底没有在艺术圈和建筑圈的小范围折腾中实现。那时候,公然“利用艺术”搞钱还只能是当代艺术中的另类想法;那时候,大众媒体还没有像追逐时尚明星一样追逐当代艺术家和实验建筑师,大众也还没能培养出对这群人的符号进行消费的习惯;那时候,我们只能看着爵士诺曼·福斯特为手表作代言,还没想到后来张永和会为打印机做电视广告。

3越界——建造

后来,曾力还是找来张永和把梁思成纪念馆建起来了,不过是在离北京城里很远的燕郊。2003年的上海,多伦现代美术馆建在了虹口,证大现代艺术馆建在了浦东。2005年秋天,一座新的“上海当代艺术馆”在上海城市的中心地段人民公园开馆。回想七八年前,在为当时那个区级“上海当代艺术馆”的中韩艺术家交流展作的评论中,朱其写到:“经济的高速增长在像上海这样的都市中,表现为中心空间的占有和支配是由经济权力决定的……纯艺术在今天的状况差不多也是这样,它表现为主体性的边缘化和形式追随财政。”【9】看看今天一拨拨民营美术馆的兴起,和他们不断往大都市中心挺进的雄心,朱其的话似乎只猜中了开头,而没预料到结果。

从目前资料来看,1997年底的这个叫作“新亚洲,新城市,新艺术”的展览,恐怕是国内第一次直接把“城市”放在标题中的艺术展。在它黑白画册的封面上,城市取向非常明显:一辆起航的游艇,插着中国国旗,面前是没有封顶的金茂大厦和东方明珠……然而,这种在本土不自觉地但却是自主地对城市话题的触及,【10】显然没能像同年在卡塞尔文献展上的另一种对城市的“触及”制造出的躁动那么大。

库哈斯,一个在1988年解构主义展之后仍被中国艺术界忽略的,而如今却在我们的城市讨论中不提不行的人物,以建筑师的身份,带着他的作品《珠三角研究计划》,去了那年的卡塞尔,一个可以被称为全球当代艺术风向标之一的小城。这个时候,中国的艺术圈突然意识到“中国”、“城市”这类自己唾手可得的原材料,居然也可以顺畅地进入国际视野并引起巨大关注。

几年后,不仅是艺术家开始更多地直接取材于城市元素,很多策划人和评论人,也尝试着引领这种艺术创作的新走向。“珠三角”、“中国”、“城市化”和“全球化”,这些字眼的使用频率,似乎一下子被加速刷新了。

2004年9月史建编撰的《溢出的都市》,着重回顾了库哈斯1997年的这个作品对阐释中国城市发展,以及对中国当代艺术创作所产生的巨大影响,而在1998年之前人们对这个作品的认识,还只是“建筑/艺术/装置,这种切入现实的方式好像正是中国建筑师和艺术家的盲点。”【11】

本世纪初开始,从“十字路口”【12】到“都市营造”,从“混凝土”到“节点”【13】,在艺术圈的“城市会战”逐渐升温,似乎不谈城市不足以显示出艺术对当下的关注。就在世博会跟人们说“城市,让生活更美好”的时候,大大小小的展出也在跟观众说“城市,也可以让艺术更当代”。

2002年“都市营造”上海双年展,差不多成了那几年艺术圈与建筑圈两大阵营相互勾兑的工作汇报。从金茂大厦、东方明珠、南浦大桥,到居民小区、简易棚户、工地、脚手架、烂尾楼,再到铲车、出租车、三轮黄鱼车,几乎可以被捕捉到的城市元素都被容纳了进来。

一批艺术评论家,也通过这些实战,逐渐磨炼纯熟了如何将当代艺术与城市连接起来的话语方式,基本上可以做到使更多评论和展出策划案的“学术性”与撬动更多资本的“社会性”两不误。以至于2003年,迄今为止最“无畏”的一次集体越界发生了。12位当代艺术家在吕澎的策划下,直接替代了建筑师的位置。这次不是展出,也不是观念或空想的计划,而是实实在在地,在银川,在名为“贺兰山房”的项目中造房子。

这次越界引来的强烈争议,显然出自不同的立场。房子还在建的时候,中国艺术研究院就授予了它“2003年中国建筑艺术奖公共建筑类优秀奖”;而建成后不久,《南方周末》以《失败的越界》为标题报道了这个事件。在经历了那么多次艺术家谈及中国建筑或者建筑师存在这样那样的问题之后,这个由艺术家完成的“贺兰山房”,在多数建筑师的角度来看,却是以一种雄心百倍的姿态败北了。

策划人事后认为项目的“不尽如人意”主要还是“因为造价的问题带来的”,“因为合同规定每幢建筑面积不得超过400平米,建筑造价不得超过40万元”,这让每个才拿着每平米250元概念设计方案费的艺术家,怎么能不超过规定的边界?当然还有配合艺术家的当地设计院——中国建筑师——在过程中出了不少状况。【14】

与“贺兰山房”在资源贫瘠状态下的“大跃进”越界不同,另一种越界是在逐渐肥沃的土壤中发生的。2001年,北京SOHO现代城全部建成。空中庭院成了“艺术馆”,收藏了十几件大型艺术作品,之后,长城边的别墅群成了“公社”,“收藏”了十几栋小型建筑作品。由此开始,房地产商积极地撮合着建筑师和艺术家的联姻,并推动他们共同合作的关系生根、发芽、茁壮成长。

4 业余——批评

艾未未,近年来参与和策划了很多房地产项目的艺术和建筑实践。在他自己造房子这件事上,基本上一直扮演着半甲方半乙方的角色。1999年到2000年期间,他的第一批房子——自宅和艺术仓库建成了,也入选了2001年8月的柏林“土木”展。从那以后,他成为了一个相当稳定的越界角色。

就在柏林“土木”展前两个月的成都,将要作为作品参加“土木”展的何多苓画室,一个叫“专·业·余”的展出【15】试图全方位地探索“越界”的可能性。艺术家担当了现场批评,物理学家、外科医生、木匠、石匠、导演、策展人、批评家、记者、舞蹈家、诗人、网络工程师、教师、画家、雕塑家、平面设计师,每个人各做各的作品。闲下来,可以在刘家琨用农用遮阳网搭的棚子下,摆摆龙门阵。

2002年10月,代表了中国建筑师集体越界的上海双年展上,刘家琨还是用农用遮阳网,再加上些城市废弃品,在底层展厅搭了一个“黑天井”。而王澍,在原来提交的“断桥”方案不能搭在室外的情况下,和其他的中国建筑师一起,被安排去了上海美术馆第三层的展位。尽管层高连三米都不到,也没有那么大的空间可用,他还是砌了砖,放上一个项目的6个模型,其中一个在运输中被弄坏了,也就斜着扔在了砖坑。

2002年在柳沙半岛的设计竞标中,张永和规划了“竹海三城”,把“竹化”扩展为一个城市计划。在矶崎新的主评下,他战胜了霍尔和MVRDV。在针对这次竞标的“从半岛出发”研讨会上,唯一评论了三个方案差异的山本里显,礼貌地分析了张永和的方案,认为他是在“讲述一个动人的故事,当然如果能打动听故事的人,那当然就更好了”。2006年,大部分当年参加过那个“半岛”研讨会的中国建筑师群体,又一起出现了在麻省理工大学的“中国当代建筑”讨论会上。

5 身份——测试

尽管,艺术批评不能完全替代建筑批评的任务,就像矶崎新在“半岛”研讨会后总结的“中国之外的人并不能管到中国的事情”,但是在中国的建筑批评还没有真正建立起来的时候,从艺术角度延展过来的批评,毕竟打开了一个新的视野。这显然不是那些将库哈斯比作“时代猛男”的大众娱乐式判断,或者圆熟的策展文案所能提供的。

如果连贯性的历史梳理非得让人标出些“第一次”的话,那么国内有着艺术家和建筑师两种身份的人和其他不同领域的评论人,围在一个圆桌边研讨的“第一次”,很可能是1996年在广州举行的“实验与对话”【16】。

差不多十年后的上海,作为艺术家参加过那场“实验与对话”的汪建伟,才真正在与建筑师们更为紧密地的合作中,开始逐步实现自己的构想。2005年,在一个以创意产业为旗号的楼盘“工地”上,他宣布了由他策划的“间·隔”展的开幕,并带着大家参观了四组建筑师与艺术家配对完成的四个样板空间。【17】黄笃在之后的研讨会上说,这整个儿更像是策展人制造的一个大作品。

中国的当代艺术圈曾经有句行话叫“看门诊”【18】。这十年间,艺术越“发烧”,来为它看病的人就越多,能带来的 “补品”名目也就越多。于是“病人”的数量越来越多,当然得病的种类也可能越来越多。就在“现场张江”第一次开幕之后两天,上海青浦小西门的“黄盒子”展【19】开幕,我们在一份更为庞大的参展名单上,找到了更多的建筑师。

持不同身份者的结合,这与其说成全了策展人的创作,毋宁说构成了一系列对过程的测试,以及因为结果未知而交互产生的连锁反应。就像张颐武在“间·隔”研讨会中说的,“艺术家与房地产商的关系正在变成牛虻与牛的关系”【20】。这种结合也让越来越多的建筑师成为艺术家与房地产商之间合作的中介人和艺术活动的直接参与者。我们甚至已经很难区分我们需要的究竟是艺术的“地产时代”还是地产的“艺术时代”。

这种身份的结合不可能在宏观语境中有步骤有计划地整体推进,而必然是在每次偶然的促成中寻找到“灰色地带”。尽管出台亮相的说词,总是遮蔽着带来这种偶然性的社会运作和制度根源,然而在微观层面的测试,总是试图揭示其中是否依然存在着某种“有意沉默的关系”。“间·隔”需要的,正是不同身份的事先确认所带来的“差异的集聚”,它不愿意为了创造奇观而进行仅仅是字面上的排列组合,或是为了确保优质杂交的成果而事先对差异的冲突进行调和。

“间·隔”展,让汪建伟从《生活在别处》【21】中的影像行动者,转变为一个“过渡不同身份者的经验世界”【22】的空间策动者。开展前,他打了个电话询问王家浩是以“建筑师”还是以“艺术家”的身份参加展出,这样才可能相应地配上与其合作的“艺术家”或者“建筑师”。于是,在打算对不同“经验世界”的链接进行测试之前,源自于已有机制的相异而形成的所谓“身份认同”,起到了在主体与他人之间进行双向选择,即社会交换价值的中介作用。“身份”正可以被理解为这样一种具有绝对价值的社会认同。

6 认同—集聚

然而,当身份转向“自我认同”,就没那么容易理解了。埃里克松给出了至少四种含义:“对个体身份的某种自觉意识”,“对个人性格一致性的无意识追求”,“暗自努力实现自我统合的某种准则”以及“维持与群体理想和身份的内在连带”。似乎达成某种确定性,比寻求所谓的真实性更能有效促成自我认同。然而“经验”又会告诉我们,不是一个人确定要当一个建筑师,他就最终能觉得自己是个建筑师的。

事实上,这也是一个不断测试的过程。在初始阶段,这种意识以及随之出现的行为和效果相当不稳定。有可能出现的情况是,一个人常常不能说服自己和别人他想要的身份,同时他又不能认同别人给他的身份。吉登斯就对这个“把每一个都不怎么清晰的含义混合在一起”的“自我认同”概念不太认同。而个体的“去中心化”的测试过程,更可能带来的结果恰恰是,最后“谁”也无法弄懂自己到底是“谁”,于是丧失了“自我”。

在由这种“测试”带来的不断拓展和交错的边界中,“认同”正以一种极端的推演方式行进, 而这种极端性最终也将在绝对的交换价值中,向我们宣告其内在的“无价值”。鲍德里亚差不多就是这样看待“安迪·沃霍尔”的,说这个形象是那些无价值的影像、行为和动作折射而出的绝对价值的膜拜物。依赖于人们醉心于价值的存在,“他”成为了世界为“他自己”做的巨大广告的中介,世界的一个片段、一个单纯的片段。【23】一个关于“身份”的神话。

在我们目前关注建筑与艺术相互关系的时候,他们是建筑师还是艺术家?以及是建筑师在搞艺术?还是艺术家在搞建筑?这些问题还是会被不断地提出来。那么,“身份—认同”的基点究竟在哪里?略微引述一下拉康的镜像理论可能会给我们一些新的启示。他相信,人本能地想要得到他人的承认,希望成为他人所欲求的对象,同时欲求他人所欲求的东西,所以主体最初是借助于他人构筑其自我形象的。这么看来,似乎主体只是留意“他者作为自己的形象”,并想象“自己作为他者的形象”,而自我形象本身却被忽略了。最后,自我变成了“自己的他者”或“他者的自己”,由此所认同的自我形象不过是想象与虚构。

如此说来,我们似乎应该把注意力从单个身份的确定,转移到多种身份的“集聚”【24】效应上,看看这些相互映射的复杂关系对于这个社会“现场”能产生怎样的影响。

让我们用一种烂俗的方法考察一下,在Google的中文网页上,“建筑师与艺术家”的出现频次在近几年被加速刷新,数量差不多比“建筑师与工程师”多一半,而英文网页上前者仅仅是后者的六分之一。【25】这让那种杂交看上去很像是经不起时间考验的一阵热潮。可事情远没这么简单。这种身份集聚带来的绵延的创造力,确实曾经出现在历史的许多片断中。

一战前的比利时,画家蒙德里安和凡·德尔·列克,建筑师里特维德和扬·威尔斯,雕塑家凡东格洛,设计师维尔莫斯·察哈尔,聚集在类似评论家兼策展人身份的西奥·凡·杜斯堡周围,集体推动了风格派的发展。1924年代的巴黎,有雄心要推动现代艺术和建筑的导演莱皮埃,把建筑师马勒·斯蒂文斯,由建筑师转变为导演的卡瓦尔康蒂,由建筑师转变为机械论画家的费尔南德·莱热等人拉到一起,为电影《无情的人》做各部分的场景设计。很像我们现在“集群设计”的搞法。1925年的巴黎,建筑师柯布西耶委托当时已经是艺术家的莱热制作壁画。1928年,莱热在柏林作了一次评论柯布西耶的讲座,回报了对他的敬意。两人的友谊和在作品中的相互汲取成了许多艺术史学家喜欢谈论的话题。而同时期的包豪斯,当然更是一个经典的不同身份者集聚的现场。

鉴于那时候还鲜有商业和媒体炒作这类路数,我们可以相信这种集聚必然具有某种内在的动力机制,它使得每一种身份进入共同现场,成为一次持续的施力和受力过程,这些,都会在推动集体涌动的同时发生自身的蜕变。

7差异—流动

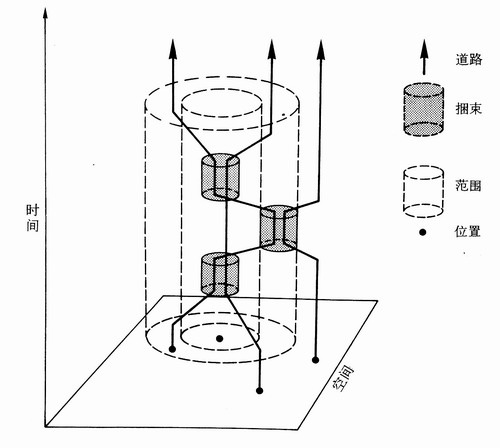

这种“共同在场”,很像赫格斯特兰德在他的图示中标示出的“捆束”(bundles)—它表征着运动与身份认同的关联。这个图示被用来说明普通人的普通时间对社会系统的整个组织形式的影响。对我们而言,它意味着共同在场不仅关乎“位置—空间”,也关乎“运动—时间”。

它推进我们对有关“集聚”的理解:集聚,并非由多个位于确定位置的身份构成,而是由各身份所连带出的一系列异质运动构成;它通过聚拢,强化了不同个体间实践节奏的差异,【26】偶发地却又是持续地制造异质运动间的“摩擦”,从而激发共同现场的整体流动性。

如果节奏差异和个体的运动,才是共同在场的关键。那么艺术与建筑的节奏差异在哪?比较老派的说法是,它们是由社会分工和商业关系的不同,导致了周转周期和生产方式的不同。比如艺术中的“直接实践”和建筑中的“间接实践”的差异。

反观国内从艺术中借用“实验性”而合成的“实验建筑”这一说法,它所指涉的一部分创作似乎说明,它并不需要一个内在于建筑学的决然的断裂点,就是说,其共同的指向并非是要怀疑学科内部的某些既有观念,而是要推动当时令某些作品无法实现的社会环境的改变。就好像在常规的批量生产中出现了一些各不相同的新方案,还没能争取到进入生产流程那样。于是新方案借助共同的在场以及相似的再现形式,搞起了研发和推广,随着社会环境的变化,推广成功,建筑生产线也更新扩容,实验和研发便随之结束,开始进入正规的生产流程。

艺术中的实验却有同上面那种运动状态不太一样的地方。毕加索说,“艺术家一旦被认可,就意味着他所做的一切可以被理解,可以被通过,因而只是一顶破帽子,根本不值钱。一切新事物,一切值得一做的事情,都没法得到承认。”暂且不管其中的“值钱”应该从什么角度去理解,至少这也许就是当代艺术曾经有过的运动状态—持续地质疑和对抗权威,并且从不试图获得被招安的身份。

如果李巨川坚持认为自己在做建筑,然而建筑圈也同样坚持地认为他在做艺术,这很可能是因为他无法被普遍认同的建筑观念结构化。这未尝不是件好事。正是这种不被认同,保证了集聚效应所必需的摩擦力,并且有可能逐渐波及现场的整体流动性。汲取艺术的运动状态而进行的直接实践,本身就在挑战建筑自身延续下来的固有观念,就像批量生产的商品中突然插入一个手工产品,这种节奏的冲突就非常明显。

事实上,过度复杂与不确定的差异,在短时间内根本无法带来所谓的“多元化”,更可能的情况是,在反复的质疑中一切标准都暂时性失效。吉登斯告诉我们,将跨越时空的习惯性实践活动整合在一起,还是得有动机的普遍认同。也就是如果说蒙德里安们和里特维德们凑在一起产生了集聚效应,那他们必然同时具有某种共同的取向和独特的个人能量。这根本区别于那种仅仅是各类人士在一个场合碰见—很多时候,那不过是打开一条便捷的并能在事后迅速拆除的“通道”,而不是持续地甚至是压根就没打算回归的个体之间的“波动”。可是区分这两者并不那么容易,我们只有在历时性的观察中,通过他们个体的运动和整体的流动,来验证那种共同取向是否存在,以及以差异为前提的个体影响是否有效。

8 现场—重写

现场永远无法避免被重写。因为“重写是使边界不断可见的一种方式”【27】。1989年“中国现代艺术大展”开幕的时候,如果有现在这么成熟的媒体运作机制,也许会被加上一个副标题“中国第一次当代艺术运动”。反正“星星画会”的人野惯了,也不会去争。这样“’85新潮”这个即时发生的事件就直接参与了历史重写。还好它没有。所以当费大为策划的回顾展加了这样的副标题,还有引起争论的可能。

比如陈丹青,就可以拿出1979年“星星画会”的现场来质疑“第一次”说法的合理性,比如“这是谁的历史?”“作此划分的理由是什么?”于是有了陈丹青版本的,比较接近现场的重写—但依然还是重写。只有艾未未的态度非常决绝,认为整件事情“近于无聊”,“解决当下的问题永远比回顾过去要重要得很多”,这是他的现代性。恐怕照他的意思,我们这篇文章中至少一半的内容可以删掉了。【28】

“重写”常常企图进入大写的历史,它不可避免但值得怀疑。怀疑的工具,就是尽可能地回到现场状态。也正是出于这样的态度,这篇文章没有选择通行的历史教科书方式,就是那种把某些事件标志化以后很快地拉出一条便于样板背诵的历史线的方式。我们尽量去捕捉相异的个体实践在被“捆束”后的运动变化,先前的方向和节奏产生了怎样的波动?而整体的流动又发生了怎样的改变?【29】即便如此,我们也无法肯定这种增加了宽度的“现场”,是否也只不过是另一种重写而已。

还好,现场也无法避免—借用梅洛·庞蒂的话—“身体面向任务的情境定位”。比如汪建伟那个“你是建筑师还是艺术家?”的电话,并不是对已有经验的审查,而是为接下来的运动和关系设置一个起点。王家浩回答说这次自己是建筑师。于是他与艺术家王鲁炎搭了伙。于是一个被旋转了90度的样板间出现了。然而请注意,这样板间并不是共同“现场”,而只是共同“现场”的产物,或者说是一种表征。

对这个表征,有一种巨大的“重写”力量可能正等待着将它卷入历史性的叙事。其中尤其无法避免的就是对身份与行动的误读。例如从建筑师的角度来看,会认为旋转了九十度的空间是建筑师的设计,样板间里面的视觉物是艺术家的工作;从当代艺术的角度来看,又有人认为,旋转九十度是艺术家的观念,而建筑师完成了室内设计。【30】事实上,在创作过程中还有“第三个人”【31】和一种“间隔”的观念,但许多过程性的东西并无法在那个占据确切位置的成品中呈现。它们在快速传播中显得无效。

马克思曾经通过对社会劳动时间的重写,发现了剩余价值,而正是一次次反复的重写切断了时间与价值之间的关联,并通过“未来”对过去的逆转,形成各种各样的空间化了的剩余物,蔓延在无论是个体之间的波动或者简单连接的通道中。个体所能依赖的时空被之后的社会力量的资源重新占有,主体消失于形象生产中,让重写成为在回溯整体流动性的现场中,打捞出身份认同的有效手段之一。

于是,有的时候元素就不得不作为一个显在的符号在场,出现在这种形象的生产中,以提供可以明确解读的“外轮廓”。林一林之后的一些作品没有使用砖,但评论家总避免不了跟着“砖”去阐释。张永和曾表示如果纯粹出于个人兴趣他会选塑料而不是竹子,然而这并不妨碍《成都商报》用“不出意料的是,这个被取名为七贤【32】镇、承载着成都茶文化的社区公共建筑再一次大量使用了张永和惯常运用的竹子”来报道他的最新作品。我们似乎已经很难从形象生产中区分出创作者在意愿上的能动性和受制于机制的被动性。唯一可以确定的是,现场与重写正在“眉来眼去中”相互引诱。

现场,曾经可以保有自身生成过程的痕迹,曾经拥有缓冲的或者在野的空间,而不急于被重写以便标准地进入历史。那是毕加索与音乐家斯特拉文斯基、舞蹈家马辛创作《旅行》的时代,也是诗人黄锐、作家钟阿城和艾未未他们一起搞“星星画会”的时代。但很可能,那不再是我们的时代。

9 现—写

今天的现场和重写已经颇具“夫妻相”了,他们即时即刻地结合成为“现—写”。与现场同步发生的重写,指向的要么是刺激消费,要么是争取被纳入历史版图—特别是“西方全球文化版图与策略的中国章节”。

当库哈斯踌躇满志地从伦敦赶往纽约、再从亚特兰大辗转新加坡时,我们尚未睁开考察自己的眼睛;当有人宣告中国将成为西方后批评的动力出口国时,库哈斯已经离开珠三角去了非洲的拉各斯、中东的迪拜。翻开他飞往遍布全球各地工地的日程表,其中一站,叫作北京。

1995年跳楼辞世的德勒兹说,现代主义是我们脑袋里的一个“工地”;一年后,库哈斯从一个热火朝天的叫作“中国”的大工地上,点燃了另一个知识生产体系中的“中国”。一个足够足够大的中国,大到足以装下成百上千座发展不均衡的城市,这种不均衡充分到了让我们可以为绝大多数的研究成果,从母系氏族到“Second Life”,找到相应的证据。

那么,从火种中接过库牌机关枪,而继续驻留在中国根据地上的斗士们编撰的图典,究竟是从荆棘密布的丛林中通往曲径分叉小路的行动指南,还是为了添加到作为革命纲领的《大跃进》的新编页码?究竟是试图揭示在本地人看来司空见惯的景象遮蔽下的种种内在联系,还是将这些景象变幻作一个个编上各自新代码的纪念品,再倒手给国外的专业观光客?

如果现场所有的目标都被当作靶子,在酣畅淋漓的扫射中皮开肉绽,那么之后谁来把这些阵亡了的血肉模糊的躯壳重装上阵呢?如果把夹杂着进口弹片的残骸,都拿来当作回忆战争的消费品,那么之后谁来集聚那些被内地组装的放大镜当作杂质扔进垃圾桶的资料,制定出复兴的生产计划呢?

那些在聚光灯下等待拍卖的碎片,只是一个他者的自我而已,也差不多是所有文化被输入地区的现实图景。当中国真实的流水线上,正生产着除了中国哪也不“made in”,除了中国哪儿都“copyright by”的产品时,当我们差不多可以成为自主的经手人时,超量生产的装扮得过分美丽的碎片又都重新汇聚而来,再次把“自我”出卖成一个自我的他者,以便进入全球化知识传播扩大再生产的流水线。

这恰恰说明就在人们可以逐渐扔掉西方现代性提交的“社会的理想模式”,在地方化的变形中寻找能量的同时,也总会有一批批新型的生产销售代理人涌动而出,将一个个贴着“社会批判的理想模式”标签的皮箱,满载着匆匆捡起的剩余碎片,送往全球的时尚展台。

这些在既定方法的明确指导下的“现写”,一种安全度过海关检验的反向补给,就能够成为所谓的反向动力输出的能量源泉吗?【33】显然,它们现在还不是为了在天子大酒店般的看似荒诞中找到蕴含着自由女神式的创造性,也不是为了从一次性打火机般在看似廉价和劣质中形成全球的市场份额的竞争力,更不用说像恐怖主义、艾滋病、毒品那样地让发达国家头痛。

如果把马克思关于意识形态的一个论断“他们虽然对之一无所知,却在勤勉为之”,放在当下这个时刻,我们会更赞同齐泽克的轻巧改动:“他们对自己的所作所为一清二楚,却在勤勉为之”,也就是,意识形态不再被视为对社会存在的“虚假意识”而是“构建我们的社会现实的(无意识)幻象。”

相比于工业生产时代的生产决定消费,如今通过形象交换价值的确定,消费开始决定生产。因此,当王南溟辛辣尖刻地滑移到建筑批评时,建筑师们之所以会产生某种“不适”感,并不仅仅因为他的评论中很少出现建筑学内部一直以来的持续命题,而更有可能的是我们还无法真正地面对,艺术与建筑的生产关系的差异已经在形象的生产关系的驱动下同一了。

当然,还有更多的人,比如罗旭,并没有在造房子时想过拿建筑学说什么事儿,而只是依着自己的性情和生活方式做而已。只不过,在国内建筑界以更为积极主动的姿态与艺术联姻的今天,似乎只要艺术家一造房子,就比较容易让建筑界激动。可其实,一百多年前的一个法国邮差在自己后院捣鼓出来的“理想宫殿”,已经让这种激动提前发生在艺术圈了,后来甚至有人把这个用33年搭建的房子,当作了装置艺术的鼻祖。【34】

当“现场—重写”的绵延作用过程,被“现—写”的瞬间生效所取代的时候,一些本来在不断发展的有关建筑学基本命题的探索(比如“空间—行为—角色”、“身体—时间”、“间隔的生产”等等),却因为没有物化的产出,很难纳入建筑圈的讨论。

2002年,日本一个讨论学科界限与文化领域的会议上,召集人小汉斯把画册分发给来自不同领域的与会者,库哈斯也在其中。封面没有图片,而是由数字组成,每一个数字代表一个系统—这是汪建伟十年前的作品《事件—过程和状态》(1992)。1997年,汪建伟的录像作品《生产》在卡塞尔与库哈斯的“珠三角研究计划”初次相遇。

从之前试图颠覆整个视觉系统,到表现公共场所的社会视觉经验的生产过程,汪建伟持续地发掘和表达空间、行为、人际关系的交互性。从《屏风》(2000)到《仪式》(2003),再到“现场张江”开幕式的《链接》与《链接-2》(2006),事实上,他应该算是最关注城市和建筑问题的一个中国当代艺术的重要领军人物了,但同时又是一个逆着形象工业生产潮流的人。一个不擅于“现—写”的创作者。

时间倒回八十年前的魏玛包豪斯,艺术家莫霍利·耐吉写了一个未发表的电影脚本《大城市的动态》,又做了一个活动装置《光线与空间调节器》,并制作了一部相关的抽象电影《运光:黑白灰》,他顶多为科幻电影设计过大都未被采纳的场景,但从未建造出房子。然而他被公认为包豪斯最有影响力的教师之一,并“最终给包豪斯彻底带来现代派的美誉”。【35】

10 时间零

行文至此,对想要了解一下建筑与当代艺术如何结合以便得出些结论的读者“你”而言,可能会有些失望吧。还是请“你”翻翻年历,把本文中提到过的事件和人物铭刻到里程碑上去:国外的拍卖行让中国当代艺术的行情火爆,国外建筑杂志让中国在世界面前“百花齐放”,让中国建筑师集体亮相;国外的重要当代艺术大展大打中国牌,国外建筑画廊让中国建筑加入世界版图;中国艺术家开始造房子,中国建筑师开始搞艺术;十几年前,1996年,“实验性”和“建筑”二合一……如果“你”还要往前追溯,那还是以“你”较为熟悉,也称得上原创性的竹子和夯土为例吧。

1988年,德国巴登符腾堡州的第九届花园博览会,昆明设计院建造了后来被赞叹为“欧洲第一的‘竹桥’”;1984年,瑞士苏黎世的“自然奇观”展览会,他们还送了“竹楼”【36】;上世纪60年代,还有石油会战时期的“干打垒”【37】…… “你”想把它们都称为实验性建筑的先驱?就那么简单粗暴地通过材料把它们连接起来,会不会忽略其内核中不断当代的创新呢?

苏东坡说“宁可食无肉,不可居无竹”,王徽之说“不可一日无此君”,“你”想把他们称之为曾经的建筑评论家?“七贤”幽游过的那片“竹林”,不管它是不是真的存在过,“你”想把它当作实验性建筑的精神源泉?五千多年前,那些夯过无数城池(不管现在还找得到几座)的广大劳动人民,“你”想把他们当作建筑师最早的实验性集群?那会不会太“国粹主义”了?

“你”还想说,既然弗兰普顿可以将全球各地的建筑师作品纳入他的“地域主义”,为什么“你”就不能将早于“竹跳”一年的,由NARCHITECTS事务所在纽约PS1艺术空间里搭建的“竹棚”,以及德国工程师在“土木”展上夯出不带任何土渣子的预制土块和日本工程师们为夯土添加了颜色的试验产品,都放在实验性建筑这个概念中一起讨论?那“你”会用什么方式去摘掉“中国的”前缀呢?

还好,至少“你”可以略感安慰的是,到现在才二十年不到的时间。换句话说,也就是不到二十年之前,当代艺术差不多刚刚在中国启蒙,圆明园里的“盲流”还经常与警察玩捉迷藏的游戏,之后还有可能去搞筛沙子的娱乐活动……毕竟,十几年后的今天,“盲流”们中的大部分已经被大家伙儿当作了艺术家,也差不多都过上了高于“小康”水平的生活,更不用说建筑师了。

毕竟,照目前的趋势来看,再过一个十多年,艺术家与建筑师们都应该能够提前完成在2020年人均国内生产总值翻两番的任务。如果到时候他们之间的合作还在继续发展的话,“你”再把当下之前与之后发生的事情拿出来,放在一起,按照艾柯的建议,尝试充当一个“模范”的“读者”,以一些相应的兴趣和能量,探寻“一个模范读者可以为经验作者发现并为模范作者指出一些经验作者出于偶然觅得的珍宝。”【38】

作者介绍:

王家浩:建筑师、艺术家,中国现代艺术档案基金(北京大学)建筑专项档案执行人,加号实验室设计主持。

周诗岩:建筑学博士,复旦大学视觉文化研究中心博士后。

(注:本文在编辑过程中对部分内容作了删节。)

注释:

【1】“城市进行式·现场张江”是由上海张江高科技园区主办,上海外滩三号沪申画廊协办的大型城市调研及公共艺术活动。作品在张江高科技园区内长久保留。首席策展人:范迪安;首席观察员:许江;首席运营官:周伟;艺术总监:翁菱;调研策划:王家浩

【2】关于那场“风波”详见:王明贤,《空间历史的片断—中国青年建筑师实验性作品展始末》,《今日先锋》第八期

【3】关于此次展出的情况,详见:冯博一,《寻找失落的生存空间》

【4】尽管2001年在柏林AEDES EAST画廊的 “土木”中国建筑展,有艺术家艾未未的作品,但是因为展出的都是建筑作品,而“混凝土”展中的建筑师的作品都是装置图片及影像,又是由国内策展人策划的,所以,本文把后者作为在中国之外“共同在场”的第一个展出。

【5】这个展出的评论刊载于1992年由赵冰主编的《当代艺术》丛刊中。赵冰是参加1999年实验性作品展的建筑师之一。

【6】本段文字提到的林一林的作品依次是《一千块与一百块》、《安全渡过林和路》、《砖墙》等。

【7】这种以组合名义共同创作作品,而不是组合中的艺术家各自创作自己的作品(例如之前提到的广州“大尾象工作组”)的模式,在当时的中国艺术圈中并不多见。之前有“新刻度小组”(1989-1995),前身是顾德新、王鲁炎两人组成的“触觉艺术小组”(1987-1988)。

【8】《2002上海双年展》(画册),P202

【9】朱其,《一种亚洲性—关于成长和现代自我原型的自省》

【10】“当时没有更多的资金去邀请更多国家的艺术家参展,把这样一个很乌托邦的概念给浪费了。”详见:朱其,《国际化的展览主题如何可能?—对一个97年的展览主题的反省》,2000年上海双年展学术研讨会演讲稿。

【11】史建,《建筑:动词—张永和访谈录》

【12】“十字路口—城市公共环境艺术方案展”,策展人:栗宪庭、王明贤、姚小军,2001年7月,成都市现代艺术馆

【13】“节点—中国当代艺术的建筑实践”,策展人:张晴、艾未未,2003年1月,上海联洋建筑博物馆

【14】详见:王寅,《贺兰山房—失败的越界》,《南方周末》,2004年8月12日;宋晓松,《成都画家—贺兰山脚下我们的“别墅”成了烂尾楼》,《成都商报》,2007年3月28日

【15】“专·业·余”展,策划:栗宪庭、刘家琨、张颖川,2002年7月,成都,何多苓开放工作室

【16】关于此次研讨的情况,详见:饶小军,《实验与对话—记5·18中国青年建筑师、艺术家学术讨论会》,《建筑师》,第72期

【17】“间·隔”展,策展人:汪建伟,2005年4月,海上海创意LOFT施工现场

【18】“看门诊”指国外策划人或批评家来中国挑选中国艺术家时的状况。1997年“新亚洲、新城市、新艺术展”中,颜磊的作品《我能看看您的作品吗?》呈现出紧张而微妙的心理关系,暗喻了这一瞬间。

【19】“黄盒子·青浦:中国空间里的当代艺术”,主办:中国美术学院;协办:《时代建筑》、《A+U》;策展人:高士明、张颂仁、胡项城

【20】他后面的话的大意是:艺术家像牛虻一样叮咬着房地产这头牛,牛跑得更疯,但是很舒服,也就更需要牛虻了。

【21】汪建伟的作品《生活在别处》记录了四个从成都到北京的农民工,强行入住一所未完成的别墅,将如何按照自己的意愿与身份定位使用已经设计好的空间。

【22】上述两段文字的引号中内容来自于汪建伟“间·隔”展的策划前言

【23】[法]让·鲍德里亚著,王为民译,《完美的罪行》,北京商务出版社,2000年,P74-83

【24】吉登斯定义的“聚集”指的是在共同在场情境下由两个以上人组成的人群。“间·隔”展每个样板间正是直接对应了这个概念的最低限

【25】繁体中文和简体中文网页中,约有5,150项符合“建筑师与艺术家”的查询结果,约有3,450项符合“建筑师与工程师”的查询结果;英文网页中,约有77,800项符合“architects and artists”的查询结果,约有496,000项符合“architects and engineers”的查询结果。

【26】事实上,个体之间的节奏差异在整体的社会制度中是必然存在的,试图保持相一致倒是个难事。从社会的角度,发生在被吉登斯称之为所谓的“紧急情境”中,往往与极权有关,比如集中营;从创作的角度,这种一致性的调整,提供了主题和形式之间的同构。例如电影《PLAYTIME》。

【27】引自弗朗索瓦·里卡尔的《关于变奏艺术的变奏》一文,详见米兰·昆德拉著,郭宏安译,《雅克和他的主人》,上海译文出版社,2003年,P155

【28】关于以上的争论,详见《南方周末》系列报道,2007年11月22日

【29】因此,我们主要叙述和讨论的对象是已经产生一定运动轨迹的个体,而对近两三年来发生的艺术与建筑之间频繁接触的新事件,由于其后的运动轨迹还不明朗,本文不做重点的讨论。

【30】采访这次展出的记者,大部分关注的第一个问题是,哪部分是建筑师做的,哪部分是艺术家做的。

【31】他们将图纸按平面和立面扭转了90度,交给一个不知道展出计划的室内设计师,按照常规的设计流程,设计了样板间。

【32】陈寅恪曾认为竹林七贤的“竹林” 是比附于佛家经义中释迦讲经之所—竹林精舍—而产生的说法。不管究竟如何,现今无论在商业策划和文化传承中,人们都易于接受一种“字面上”的国学,就如同大部分观众能够接受戏说历史的电影和电视剧那样,比如:《草船借箭》、《愚公移山》、《公车上书》、《土木》等等。

【33】试举一例,究竟是什么人需要从 “烂尾城,一个泡沫经济中因为资金链断裂而搁浅的造城运动,其中的半成品建筑作为不可消化的部分遗留下来,其内容和数量足以构成一座未完成的城市”这样的论断中,获得巨大的能量呢?在由类似于这种论断所描绘的现实环境中,究竟是某种遮蔽试图让“生活在此地,而不是别处的人们”对此毫无所知,还是人们果真都对此毫无所知?

【34】Ferdinand Cheval(1834-1924),在里昂市外40里处的侯达维夫斯的镇子上当邮差,他用水泥、石头和贝壳,花了33年业余时间,独自一人修建了造型怪异的《理想宫殿》。英国批评家Nicolas de Oliveira的专著《装置艺术》,把装置艺术的鼻祖追溯到他的身上。

【35】[美]约翰·拉塞尔著,常宁生等译,《现代艺术的意义》,中国人民大学出版社,2003年,P308

【36】邹德侬,《中国建筑史图说·现代卷》,中国建筑工业出版社,2001年,P280

【37】朱涛,《“建构”的许诺与虚设—论当代中国建筑学中的“建构”观念》,《时代建筑》,2002年,第3期

【38】[意]安贝托·艾柯著,俞冰夏译,梁晓冬审校,《悠游小说林》,生活·读书·新知三联书店,2005年,P48

赫格斯特兰 捆束图式

林和路

天安门