卡塞尔文献展始于1955年,每5年一届。第12届卡塞尔文献展于2007年6月16日开幕,展至2007年9月23日。今年卡塞尔文献展、威尼斯双年展、巴塞尔艺术博览会和10年一次的明斯特雕塑计划碰在一起,引来不少中国观众。卡塞尔文献展的规模比威尼斯双年展小一些,展场分布在八个场地,比较集中的是Fridericianum博物馆、文献展大厅、Aue馆和新美术馆。文献展以三个问题作为展览关注的焦点:现代性是我们的老古董吗?(Is modernity our antiquity?)赤裸裸的生活是什么?(What is bare life?)教育:做什么?(Education: What is to be done?)

本届文献展不乏好的作品,但是策展人将同一个艺术家的同类作品放在不同的场地展示,削弱了对艺术家作品本身的解读,艺术家的作品变成策展人展览意图的插画。

Aue馆是一个像温室大棚的临时建筑,里面作品布置散乱,光线也很差,感觉大而无当。相较而言,卡塞尔文献展的一些作品不太注重视觉因素。如果没有一定的背景介绍,观众不一定能看明白。

今年中国艺术家大举挺进文献展。艾未未的参展作品《童话》耗资300多万欧元,邀请1001个中国人分5批到访文献展,并给文献展带去1001把清代木椅,成为本届文献展非常轰动的作品。不包括《童话》的预算,估计这些中国访客另外会在卡塞尔消费约20万欧元。艾未未的这个作品搞得自费去看展览的中国人,似乎也成了《童话》作品的一部分。艾未未用旧窗扇拼装的装置作品《模板》,开幕几天后在一场暴风雨中坍塌,以意想不到的方式最终定型。林一林在Schlachthof文化中心旁的草坪上,实施了一个拔河的行为艺术作品。他邀请欧洲人和亚洲人在一堵高墙的两侧拔河,最后欧洲人以2:1获胜。赛后观众意犹未尽,自发玩起了跳大绳游戏。另有胡晓媛、郑国谷、卢昊、谢南星、颜磊等中国艺术家在本届文献展展出了多件艺术品。

卡塞尔文献展号称是最非商业的展览,但是其中不少作品商业味道还是很重,特别是绘画类的作品。参展的中国艺术家的作品,基本上都是瑞士收藏家乌里•西克和麦勒画廊的收藏。今年的威尼斯双年展,也有不少看起来挺商业的绘画作品参展。这很让人怀疑当代艺术展览的学术性究竟有多重要。有些国内艺术人士认为,相比而言,巴塞尔艺术博览会要好于卡塞尔文献展和威尼斯双年展。这也许意味着,在国际艺术领域,商业已经占据了统治性的地位。西方艺术批评家在20世纪80年代曾指责过艺术的过分商业化,而今天艺术的商业化已经成为世界性潮流。这种现象意味着艺术收藏体制超越学术批评和观众需要而胜出,意味着资本的胜利。不论我们愿不愿意,似乎全球资本的力量正在崛起。如果这样的艺术是我们的未来,那么被承认的最好的艺术就将是资本支持最强大的艺术,是被收藏体系所操纵的艺术,是垄断性的商业化艺术。艺术作为文化先锋的现代主义时代似乎已经成为了历史,也许这就是本届卡塞尔文献展为我们展示的最新国际艺术趋势所在。

第12届卡塞尔文献展网址:

http://www.documenta12.de

西班牙艺术家Inigo Manglano-Ovalle 收音机 装置(用阳光透过彩色玻璃使室内如梦似幻)

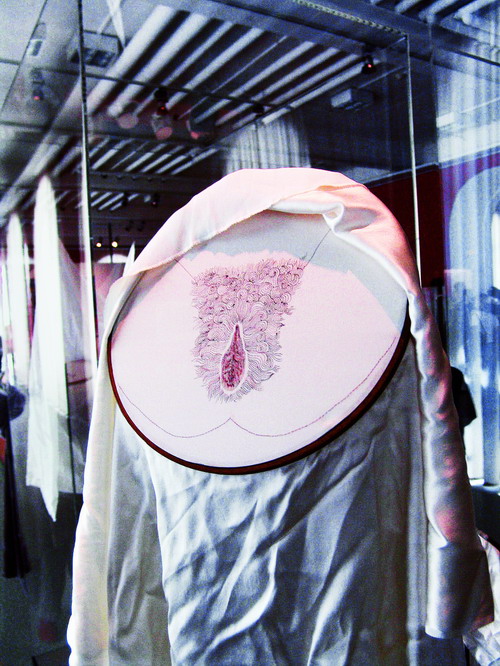

胡晓媛 送不出去的信物 刺绣装置

郑国谷 瀑布 装置