在提起德国艺术现状时,作品丰富不可能是大脑中闪现的第一个观念。但这是完全错误的想法,尤其是今年,一些高度专业的国际展览活动——如第十二届卡塞尔文献展、2007年敏斯特雕塑展和第五十二届威尼斯双年展——也会排除这个错误想法,并带着对新想法的充分理解而举办。除了这些,每年德国举办相当多的其他展览会,这进一步给予德国艺术领域力量。

“德国制造”艺术展是一次与众不同的测试展览,由汉诺威三个致力于现当代艺术的机构——汉诺威施普伦格尔美术馆、凯斯特纳协会展览馆和汉诺威协会发起,于今年夏天举办。参展艺术家将达到五十多名,一半来自德国,一半来自全球各地;他们中包括年轻一代的艺术家,其中大部分生活和工作在德国,关注的焦点也是欧洲这些最具活力和创造力的国家的社会现实。

普通的国际双年展是对国际艺术家作品的收集和典藏,经常被认为是不得要领地重复。与此形成鲜明对比的是,“德国制造”展旨在构造一个临时的艺术熔炉,在评估当代艺术作品内容的同时也考察这个国家艺术领域中高度国际化的特征。就像展览名称所述,“德国制造”艺术展要突出表现的中心思想是:艺术家创作艺术品之后,并不仅仅以自己的出生地或经历来赋予艺术作品身份和概念。德国特殊的文化政策和联邦结构对德国艺术发展都起到作用,它们推动并塑造了德国各地的地区性艺术景致;艺术研究机构的高密度、艺术学院的多样化和资金支持的持续性使得德国的艺术集中在传统的重要中心,如科隆、杜塞尔多夫和慕尼黑,甚至是所谓的“新兴中心”如德累斯顿和莱比锡。另外,美术馆、肯斯特协会和学院等机构辐射范围的扩大已经使一些更大的地区——如汉堡、法兰克福和斯图加特——获得了更多的艺术力量。毫无疑问,早先的艺术家交流活动如柏林的DAAD(德国学院交流服务),还有再培养计划以及为外国艺术家提供教授职位的艺术学院,为整个德国提供了活跃的艺术环境。这种环境早已成为德国艺术景致的基本组成部分。

当然,柏林如今是这个国家居于统治地位的艺术创作中心,这从某种程度上要归功于它重新恢复首都身份以及全欧洲第二大城市的地位。一方面,与纽约、巴黎和伦敦那样的大都会相比较,柏林动荡的历史滋养了不断释放的“未定义”观念,对历史的理解和共鸣引起了对城市定位的强烈诉求。尽管如此,柏林仍是一个可探知的城市,因为我们无法忽视那些让我们联想起最惊人的历史事件和历史变迁的城市建筑。另一方面,柏林有着为时甚久的移民记录,国家重新统一之后的热情浪潮引发了近十年的移民高峰期——三百四十多万人口中超过三分之一的人跨过了边境线。自德国重新统一以来,柏林像一块磁铁,从全国各地也从国外吸引着具有艺术才华的人们聚集于此。新的、视野宽阔的机构的建立,如20世纪90年代建立的艺术中心;主要美术馆不断移入柏林;1995年发起的柏林艺术论坛以及新的当代艺术展——所有这些都推动了柏林艺术的发展。

今天,数量庞大的艺术作品供给让我们无法找到一个主要潮流或主题,除非我们过度简化或强行减少大量艺术作品及其含义的复杂性。因此,“德国制造”展的策展人严格地将注意力集中于每件作品的质量上,并考察当代对艺术的需求以及与每一种媒介有关的艺术实践活动。装置、雕塑还有基于时间的媒介在挑选出的作品中占较大比例,恰当地反映了考察全部作品时的大致情况。在绘画方面,如“新具象派”和“新浪漫主义”那样的术语可能会被使用,但是给作品分类——比如所谓的“莱比锡学派”——将避免出现。

参展艺术家们在发展他们自己的艺术语言方面,成功地扩展和更新了传统媒介。他们将来自于很宽阔范围的图像与信息结合起来,并赋予它们新的内涵。他们将当代社会中的各种元素与从长久历史记忆中收集到的图像相结合,运用了丰富的艺术历史资源:现代派艺术、六七十年代的概念艺术、最简单化的和专业化的艺术……

然而,再次出现的旧主题在这里也能够看到。艺术家们对我们的社会发展做出回应,运用美学中的概念表达这个过程和社会结构。在这个过程中,他们让如今已有的经验服从于这种尖刻的回应,并且在考察身份定位及其归因的时候带出关于私人空间与公共空间关系的问题。他们质疑代表机制,总是等待着有好故事发生。不仅如此,艺术家自身的背景也起到很大的作用——要明确地涉及到艺术家作为自身的身份、作为艺术家的身份和作为其国家公民的身份。因此这种考察虽然有时很诗情画意,但更多的还是个人问题的研究。

时间不是高速公路

汽车轮胎,铁制品,电子发动机,电

2006

约翰·科尼格收藏,柏林

照片版权:鲁德格尔·帕夫拉斯

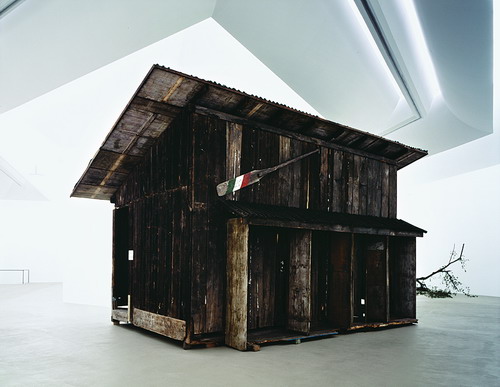

西蒙·斯大林 船篷 2005

见于当代艺术美术馆,巴塞尔

Neugerriemschneider画廊收藏,柏林

彼特·古特肖 LS # 13 C版

126×116cm 2001

巴巴拉·格罗斯画廊收藏,慕尼黑

版权:比尔德·肯斯特