The Faculty of Empathy and Microcosm

—Wang Baoju’s Interview with “Chinese” “Female”

Artist Shen Yuan

感同身受,以小见大

——访谈“中国的”“女性”艺术家沈远

采访/ 王宝菊 Wang Baoju 文字整理/ 张光华 Zhang Guanghua

Artist Shen Yuan neither detests nor concerns herself with classifying terms like “Chinese” or “Female”. To her, what holds truth is her own life experience, from which she believes the power of creativity originates. Such receptivity is expressed in her artwork where the microcosmic is created through empathy and self-reflections.

王宝菊:先从您的作品谈起。从《冰舌头》到《歧舌》,到威尼斯双年展的那件《初次旅行》,还有《一个世界的早晨》、《水床》、《恐龙蛋》,我觉得所有这些东西都和您的生活经历和记忆有关系,那这些东西被做出来是否分别代表着您关注的一个问题,就是说您一直在关注什么样的问题,才使您做了这些

作品?

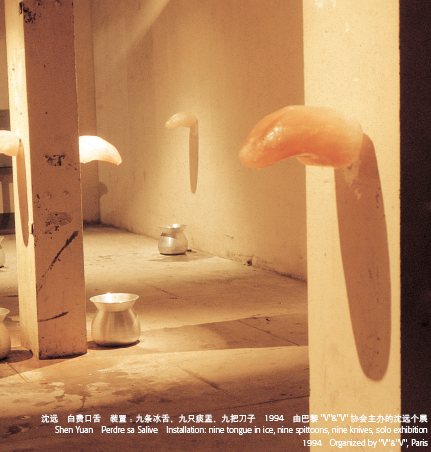

沈 远:我在1990 年出了国,可以说出国之前我们那一代人对国外是一无所知的,只有很多想象。不像现在的年轻人,一出去就能适应,首先语言上没有太大障碍,预先受过一些其他方面的教育,而我们没有。侯瀚如和她的妻子爱薇莉娜(Evelyne Jouanno)做“巴黎作为中转站”这个展览的时候,我写了一篇短文《中转站》,在文中表达了我出国的最初感受:十六个小时的飞行,想象中的西域天堂,终于在此落脚。十六个小时之后,一切准则全改变,母语变为不可用,头脑处于海绵状,可谓“有口难开,有耳不闻”。所以刚出国的时候,我做的几件作品都跟舌头有关,在巴黎做的第一件作品是《白费口舌》,是一些插入墙上的冰舌头,它们各自的支撑物是一把刀,当舌头溶解时刀才显现。在法语中“语言”和“舌”是一个词,我借“舌”来代表“语言”,舌看似柔软,背后却是一把刀。我喜欢冰这种材料,随着时间的推移,自然溶解——见刀,一个形象的转换。后来又做了《歧舌》这件作品,12 米长,充气作品每四分钟从墙上向下冲,“哗”的一声便马上收回,“歧舌”即一个分叉的舌头,如蛇之舌,蛇的语言是很模糊的,嗤、嗤、嗤,像语言之外的一种东西。我印象很深,刚出国的时候两种语言都无法使用,中文在慢慢地淡化了,法文也说不清楚,两种语言都处在模糊状态,如蛇一般口齿不清。这件装置作品是一种小孩儿玩具的放大,只是变为歧舌。我的作品总与生活十分接近,可能在我买了一个物品,或在使用它的过程中便会产生一个做作品的想法,艺术作品常常在一个过程中诞生。

王宝菊:那么,出国之前您做过一些什么作品呢?您刚才说的这些作品其实都是出国以后做的。如果您没有出国,您觉得您的艺术道路会是怎样的呢?

沈 远:我无法告诉您我没做的那部分。生活总是在你做的那部分作品中一点点的添加,并推着你往前走,你既是主动体也是被动体。我在浙江美术学院的时候,是在非常传统的国画系学习,是1977 级的学生。浙江美术学院的图书馆在当时是最好的,有一些国外的画册和杂志,当然还是很有限的,更多的还是现代派的艺术家的资料。我当时在班上是属于技法学得不太好的,我没有耐心,也缺乏才能,所以我另找出口,在技巧和题材上做新的尝试,因此我的分数很低,是可以理解的。“装置艺术”拯救了一批在绘画上没有才能的艺术家,我就是其中之一。和永砯在一起之后,让我离绘画越来越远,我开始关注和思考当代艺术。而“二月”展又是个契机,策展人栗宪庭对我说:“沈远,如果你愿意也可以做个作品。”这就是那个年代的魅力——没有专家。凭着大胆和一点悟性我做了第一件装置作品《水床》,是将几条活鱼放在一个自制的透明床垫里,放在一个民工常用的活动铁床上进行展示。紧接着我就随永砯一起去了法国,最初的三、四年很痛苦,无方向,首先得工作和学语言。当时侯瀚如也刚来法国,在他自己的家里做展览,一天,我对他说:“能在你家里做个展览吗?”他说:“先给我看看你要做的是什么东西。”我就将在自己工作室里尝试做的一个“冰舌头”的照片给他和爱薇莉娜看,爱薇莉娜顿时说:“我很喜欢。”他们在朋友的帮助下找到了一个免费地下

室空间,这个地下室有很多的梁柱,我立刻想到这些“冰舌头”应该从柱子和墙上伸出。在这个空间中《冰舌》得到了最好的一次展示效果。我当时也没有告诉别人,就在梁柱上挖洞,把冰舌头的刀插进去,我没想太多只想实现作品,后来被房主痛骂了一顿。杨诘苍也特别好,一直鼓励我,帮我拍了很多这次展览的照

片,全靠这些照片我才有了这之后的展览。

王宝菊:出国实际上对您的改变太大了,是您人生的一个

非常重要的阶段。

沈 远:是的,出国最初是很艰难的,但我也很高兴不用再做对我来说是一种负担的教学工作,每年重复同一种教学内容。艺术是种开心的职业,因为哪怕是狂想,别人也都很热心地帮你实现,这是艺术家最幸福的事情。

王宝菊:实际上出国改变了您整个人生的道路,使您把您的很多艺术灵感,还有以前的一些储备都抒发出来了。

沈 远:对,我觉得是这样。

王宝菊:您当时出国还有其他原因吗?

沈 远:主要是因为永砯,当时我们已经结婚,他由于“大地魔术师”的展览去了法国之后,接着有了很多展览,而当时中国还比较封闭,所以我们就选择了出国这条道路。但是刚出去时我们住在一个废弃的医院里,是相当困难的。

王宝菊:那段时间持续了多久?

沈 远:四到五年吧。

王宝菊:那段时间永砯打工吗?还是光您打工?

沈 远:光我打工。永砯还是可以靠艺术有点收入。其实我打工也没多长时间,我打工不是因为我们没有一分钱生活了,而是觉得我得养活自己,我不愿意承受那种无所事事的状态。这个打工的经历,使我直到今天坚持一个信念:艺术家应该始终把自己放在一个生活的最低点,这样才能够真正理解生活的本质。

王宝菊:“最低点”指的是什么?

沈 远:就比方说,家务自己做,家里的地自己扫,这些最平常的琐事让你留在现实中,而不把自己想象得太高。

王宝菊:所以现在大家说,中国有很多艺术家是拿着望远镜看着老百姓的生活,因为他们自己的生活已经相当好了,只是去想象一下民生的疾苦。

沈 远:我也知道快乐是可以分享的,疾苦却独自体验。但是你身上穿着豪华的衣服去看你身边人生活的艰难,和你穿著朴素和他们站在一起聊天,那是不一样的。那是考验你能不能把自己放在最低点,哪怕你今天有条件穿好衣服。有一天我跟一个朋友开玩笑说:“当我跟一个有钱人在一起时,我把自己看作和他一样;当我跟一个穷人在一起时,我也把自己看作和他一样。从来不要在富人的面前像穷人,在穷人面前像富人,这是错误的,愚蠢的。我觉得这就是艺术家应该和别人不一样的地方,为什么?因为艺术家代表着一种自由精神,即他们不是以物质为标准来诠释价值。

王宝菊:不以世俗的东西?

沈 远:对,不受世俗约束,你可以穿得很好,也可以很朴素,你选择你自己的形式。

王宝菊:回到您的作品上来,比如说这些作品和您的生活经验,和您童年的那种对另外一个场景和家园的想象是有关联的,都是比较细微的,从一个小的地方往外放大,而不是宏大叙事的。您觉得这和您作为一位女性的视角有关系吗?包括您用的那些材料,诸如麻和冰,是柔软的,易消失的,您觉得这是一种女性经验,还是仅仅是选择材料的一种方式呢?

沈 远:女性对材料比较敏感,因为她每天都触摸这些东西,做家务,和孩子在一起,女人更多处在私人的空间,男人却更多处在公共的空间。比如永砯想的更多是历史性、政治性的问题,他看到的空间是更大的空间,他是更宏观的;而我是更微观的,以小见大的。

王宝菊:其实说到这个问题,我觉得很多中国的女艺术家不愿意别人叫她们是“女性艺术家”,或者叫“女艺术家”,比如说她们是一锅饭中的一部分,她们不喜欢被单独盛出来一碗,她们愿意在这个锅里面,不管这个锅是什么样的锅,只要她们在里面就会感到很安全,她们不想处于一种不安全的位置,您怎么看这个问题?别人如果叫您“女艺术家”或者“女性艺术家”,您会有抵触情绪吗?

沈 远:我没有。是的,这就像人家把你看作一个中国艺术家。人是有缺点和局限性的,我以为艺术家更多是用缺点而不是用优点来工作的,优点是一致的,缺点才是你的特点。把坏东西变为好东西,是否可能?试试看。我不知道您有没有看我最近的一件作品,就是这一次参加尤伦斯基金会的展览“我们的未来:尤伦斯基金会收藏展”的作品?

王宝菊:还没有看过。

沈 远:作品的名字是《触手》。它是由三部没有轮子的废弃的三轮车,还有几部南方的小商贩用自行车改装成的流动的“小商铺”组成的。很多人问我:“这是哪个年代的?”我告诉他们,这些都是我刚从福州的街上买来的。他们觉得这些东西很破旧,还有人觉得这些东西放在展厅的进口,对风水不好。而我的兴趣则在于对这些小企业和个人性产业的关注和思考。记得有一本书名叫《小的是美好的》,而今天什么都要大、狂、新,人们无法静下心来做小事,可能大事是现在易见的,小事是将来会被研究的。在日本九州有一个小餐馆让我印象深刻,是由一对儿年轻的艺术家开的。在他们的家,每晚只接待两桌客人,做些富有创意的菜,靠一点点的成本可以活下来,并继续从事艺术。这些在福州的小流动商人也一样,他们各有创意地装备自己的自行车。我的作品不是在呈现贫穷,而是体现那隐藏在生活中的自发的创造力和生命力。艺术就在生活中,生命是所有魅力之本。我想我对这些的关注也和我最初的移民生活有关。

王宝菊:但是从身份上来说,您现在是一只脚踩在中国,一只脚踩在法国,这对您来说是一个问题吗?

沈 远:我觉得不是问题,这给我提供某些机会,比如说我现在也做很多有关中国的题材。就拿《触手》来说,正是因为我在国外生活,所以当我回家乡时,我比生活在那里的人对他们每天看到的东西更敏感,他们已经习惯了,但我与这些日常事物却有距离,所以它们容易刺激我的创作思维。这可能与我这几年在国外的生活感受有关系,它使我们相信,从某种意义来说每个人都是艺术家,只要他有创造力。反之,回到欧洲,我又会从欧洲的生活中发现新鲜的事物,这就是“两都是,又两不是”的好处。

王宝菊:那么这种所谓“女性艺术家”的身份呢?对您来说,是问题吗?

沈 远:反正我也用与女性有关的东西进行创作,比如说在威尼斯双年展做的《初次旅行》,用到了奶水瓶。因为我曾在广州的白云宾馆看到过一个使我非常吃惊的影像,上百个西方人,每个人抱着一个中国孩子,看起来像个人口市场,很触动我,所以我就做了这件作品。当然,从装置本身来说,重要的不是放大的奶水瓶,而是其中的录像。后来我又去了广州,欧洲人还在白云宾馆,我又找到了一个专门帮助外国人收养中国儿童的公司,但是他们不让我做采访,我只好偷拍。我思考的可能是“慈善事业”之后的商业行为和这些孩子未来所面临的问题。

如种族、文化的差异、异乡和寻亲的迷惘……

王宝菊:一直以来,“女性艺术家”这个称谓就代表着感性化,就是说只会关注女性本身本能的东西。但就社会结构来说,女性和多性都不可或缺。为什么女性不肯面对自己的性别呢?

沈 远:在侯瀚如策划的威尼斯双年展的画册上,爱薇莉娜和我的一个访谈中有段关于女性问题的对话,我说到中国是一个从来没有女权主义运动的国家,是由男人说“妇女半边天”。我曾在广州做了一件叫《南岭史》的作品。这件作品讲的是20世纪50 年代,最初由11 个砍伐队员建造起来的小村庄,整个中国社会的改革都可以在这个小村庄看到缩影,于是我制作了一部与南岭妇女谈南岭史的影像装置作品。我们在一起回顾了一个星期,并将回顾的内容写下来。我想男人写正史,女人写边缘史。

王宝菊:我在看展览的时候,我是看所有人的作品,但我会从女性艺术家的作品中体验到一种共鸣,理解得也更多,内心好像更相通。我想您可能也一样。

沈 远:对,那是肯定的。

王宝菊:作为艺术创作者,您对中国当代艺术中女性艺术家的总体状态怎么看?

沈 远:相对于男性艺术家女性艺术家更少。

王宝菊:更少?

沈 远:中国的女性艺术家很少,而且尹秀珍和林天苗在北京,曹斐在广东,阚萱常在荷兰,我们都相距很远,这样各自很独立,工作方式也拉得比较开,没有抄袭也就不类同。她们都很努力,因为不容易,就会更有点精神性。

王宝菊:但是可能在世界各地都一样,女性艺术家想形成一种所谓“占主导”的地位是很难的。

沈 远:是很难的,但她们会获得地位,我总是相信这一点。