金石文——日本最早的文字

在日本的书写文字当中,现存最古的是隅田八幡宫所藏的、有“癸未年八月”纪年的《人物画像镜铭文》。关于“癸未”年,有383年、443年、503年各种说法,众说纷纭,莫衷一是。其中,443年(倭王济时)之说最有说服力。其次,是1978年秋,在崎玉县稻荷山大坟出土的《铁剑铭文》,其中有“辛亥年”、“获加多支卤大王”的字样,由此可以推断为是雄略天皇时代书写的东西。另外,熊本县江田船山古坟出土的《大刀铭文》,也有“蝮□□□齿大王”等字样。对此,有的学者认为是反正天皇时代的产物。然而,自从出现了稻荷山古坟出土的“获加多支齿大王”铭文之后,被认定为是雄略天皇时期文物的理由则更为充分些。以上这三种文字,皆为铸造或施以雕刻之后而镶嵌的文字,并非是用笔直接书写上去的。其结体古拙,近似于中国商周时期的青铜器铭文,只不过是中国的青铜器铭文是钟鼎文字,而日本的则是具有典型的中国六朝时代风格的魏碑体。

其中,《隅田八幡宫人物画像镜铭》和《稻荷山古坟铁剑铭》的共同特征为:楷法中时而出现隶书或章草书的笔意,方圆兼用,让人联想到中国北魏时代龙门造像记的书风来。尤其是《稻荷山古坟铁剑铭》和《江田船山古坟大刀铭》,均为五世纪之后的雄略天皇时代,两者制作年代和书风也相差无几,文字有凿刻的味道。

粟原寺三重塔伏木,奈良,淡山神社

六朝书风——法华义疏 在其后的一个世纪,日本均未看到有书写文字的遗品。到了推古天皇时代,才出现了确切的金石文字的遗例。7世纪以降,其数量才急剧地增加起来。这一时期,年代最古且书写在纸上的代表性遗墨,当属圣德太子自撰自书的《法华义疏》。最近,藤枝晃氏提出质疑,认为并非是圣德太子书写的,恐怕是职业的写经生所为。但无论怎样说,它仍能显示出那个年代的书风面貌。《法华义疏》也揭示出典型的六朝书风的样式。

六朝书风独特的圆笔,一直到8世纪初期(奈良时代)所书写的典籍、文书、木简、金石文字中,屡见不鲜。

如《大宝二年户籍》、《丰前国仲津郡丁里户籍断简》,点画温润厚重,结体古拙。波磔处仍保留隶书笔意。

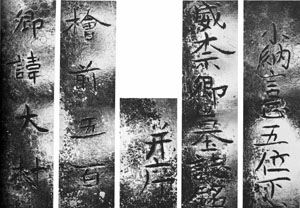

太安万侣墓志,奈良县立僵原考古学研究所(左)

小治田安万侣墓志,东京国立博物馆(右)

平城京迁都以前的遗品 藤原宫时代以前,即平城京迁都和铜三年(710年)以前,书写在纸上的除《法华义疏》以外,还有“岁次丙戌年(天武十五年,686年)五月川内国志贵评内”知识经《金刚场陀罗尼经》、大宝二年(702年)《美浓·筑前·丰前国户籍》、庆云三年(706年)的《净名玄论》、庆云四年(707年)书写的《王勃诗序》等。另外,金石文字中,有《法隆寺金堂释迦三尊像光背铭》、《同寺药师如来坐像光背丁卯年铭》、《法隆寺献纳四十八体佛中的光背甲寅年铭》、《同菩萨半跏像丙寅年铭》、《野中寺弥勒菩萨半跏像丙寅年铭》、《长谷寺法华说相图铭》、《法隆寺僧德聪等造像记铜板甲午年铭》、《妙心寺钟戊戌年铭》等,其总数达16件。

碑文有《宇治桥断碑》(大化二年)、《山上碑》、《那须国造碑》等。这样,在平城京迁都以前书写的金石文只不过有24件,包括书写在纸上的也不过是30件左右,甚至于包括和铜五年长屋王发愿的《大般若经》,要了解当时书迹的历史资料,将受到极大的制约。近年来先后发现并出土了大量的竹木简,弥补了资料的不足。如《难波宫迹》、《飞鸟京迹》、《腾原宫迹》、《伊场遗迹》、《平城宫迹》等,由此发掘出和铜年间以前的木简,其数量相当可观。看到这些竹木简,未必都能称得上是善书者所为,但对于考察那个时代通行的书体,也具有极其珍贵的历史价值。在论述竹木简之前,我想首先以纸上书法及金石文为中心展开论述。

威奈大村骨藏器铭文,大坂,四天王寺

金铜佛的铭文 金铜器铭文中,年代最为久远的要算法隆寺金堂药师如来坐像光背铭文。这里有“岁次丁卯”的字样,经考察应为推古天皇十五年(607年),文中所指的“天皇”、“大王天皇”,据福山敏男氏考证,应指的是大化时期所产生的流行语。并且推古十五年的撰文稍有不符合当时的情景,其铭文可能是其后追刻上去的。当然,强调该铭文是推古十五年的拥护论者也不在少数。关于铭文书法的看法,也意见分歧,有二种说法。一说是属于六朝书风,另一说则认定为初唐风。考察各文字,初唐的风格特征尤为明显,会让人感到每一点画都做到精确入微,严谨中仍不失抑扬变化,雄强中又兼备华丽的色彩。因此有人怀疑在七世纪初期,这种新样式的书法怎么会在日本产生呢?从其书风这一点来看,考虑到是七世纪后期追刻上去的不是更为妥当些吗?

墓志的书风

平城迁都之前有五件,7世纪受唐风影响的有戊辰年(668年)的《船王后墓志》、丁丑年(667年)《小野毛人墓志》。另外,8世纪初期,《文弥麻吕墓志》、《威奈大村骨藏器铭》(庆云四年707年)、《下道□胜等母夫人骨藏器铭》、《文弥麻吕墓志铭》,结体中看不到有明显的六朝样式,唐风影响则更为强烈些。《威奈大村骨藏器铭文》结体扁平、气息典雅,整个章法与六朝样式有别,似乎是出自学习隋、唐初期的书学者所为。《下道□胜等母夫人骨藏器铭》志中,可以说基本保留六朝样式的风格。

墓志和金铜佛的铭文书法相比较,共同地显示出该时代的书法特色。另外,如从巧拙的方面来判断,《法隆寺金堂释三尊像铭》、《同药师如来坐像铭》虽也属较为优秀的作品,但从整体而言,墓志则更为优秀些。从这些墓志来看,墓主均在中产阶级贵族出身以上。

《石碑》、《山上碑》、《那须国造碑》、《多胡碑》、六朝书风则更为强烈些。

木简书法

7至8世纪,最能显示日常通用的书法是木简。

尤其是在7世纪末至8世纪初,墨迹书法十分罕见,因此,木简也就成为这一时期书道史研究的极其重要的资料。

现在,凭书迹来推定最古的木简,应是从难波宫迹孝德朝时代遗构出土的、有“广乎大哉宿世口口”文字的木简。木简的里面所书写的“宿”字,与圣德太子笔《法华义疏》中的“宿”字相通,是典型的六朝风格的圆笔书法。文字劲挺,笔法遒劲,其中“是”字的波磔处比其它点画厚重很多,明显地带有隶书或六朝书法遗意。

在飞鸟京的飞鸟板盖宫传承地的遗构中出土的木简,其中有“白发部五十户云云”、“大花下”等字样。“大花下”,是天智三年(664年)以前所实行的冠位之一,这些木简恐怕是天智三年以前书写的遗物。其木简古拙,六朝风格明显,同类简书很多。“大花下”整个结体,笔画丰满,显示出已脱却了古拙的六朝样式,似乎有朝向唐代新书风转移的趋势。通过以上两种木简来分析,在7世纪中叶,古拙的六朝书风虽依稀可见,但新的初唐书风已初见端倪。

从浜松市伊场遗址出土的、被断定为天武、持统朝的木简,字体尤为古拙,其中不乏有肥笔的存在。下至奈良时代后期的大批木简,则融入新书风的特征十分明显。

藤原宫迹出土的木简

从藤原宫出土的木简,迄今为止已近三千件。这当然是指和铜三年(710年)平城京迁都以前的东西。从其质量上而言,作为8世纪以前的木简当是最大的出土群。站在书法史的角度来考察7世纪后期至8世纪初期当时的书法状况,这些木简的史料价值也祢足珍贵。其中,京都的比例最多。此外,若狭、上总、隐岐及其他小国出土的东西也不少。由此可知,不仅是在京都,既使在当时的其他小国日常所使用的文字也可窥见一斑。

这一时期,地方性的书法有正仓院文书“美浓国户籍”、“筑前国户籍”、“丰前国户籍”等,可以认为这些是在有国衙阶段书写的调庸等进贡物的付札;也有郡衙阶段书写的东西。木简,由国衙签发到郡衙时所流行的是怎样的书风呢?当我们看到藤原宫迹出土的、从地方进贡物付札的文字时,会强烈地感受到六朝古拙的气息扑面而来。根据最近的研究表明,即使在奈良时代被认定为是国衙书写的进贡物的付札也通常是使用着谨严整齐的楷体;被认定为郡衙所书写的付札中,巧拙参拌,笼统地说谨严者甚少。即使在藤原宫的木简中,被认定为郡衙阶段所书写的木简,古拙者居多,平城宫的奈良时代的同种付札,在书风上仍有相当大的差异。木简,作为考察从藤原时代至奈良时代的书风变迁的重要资料,我想选取安房国木简来举例说明最恰当不过了。

安房国木简 安房国分为平郡、安房、长狭、朝夷四郡。古时为上总国的一部分。养老二年(718年)这四郡作为安房国而走向独立统一。天平十二年(740年)再度编入到上总国内,天平宝字元年(757年)再度宣告独立,直至后世。因此,在这里所揭示的木简中,虽然有上总、安房两国的名称,但实际上都包含在安房国内,即安房、朝夷两郡,只不过是均由安房国而出的不同叫法而已。

(1) 己亥年十月上狭国阿波评松里□

(2) 上总国阿波郡片冈里服织部小□(下略)

(3) 安房国朝夷郡健田乡仲村里(中略)养老六年十月

(4) 朝夷郡健田乡户主额田部小君(中略)天平十七年十月

(5) 上总国安房部郡白浜乡(中略)天平十七年十月

以上,其中(1)为藤原宫迹出土;“己亥年”为文武天皇三年(699年)。(2)以下为平城宫迹出土,根据《郡里制》的记载可知,“上总国阿波郡片冈里”,是为郡乡里制实施以前的木简,由郡里制变为郡乡里制是在灵龟元年(715年)。因此,可以推定(2)的木简当是灵龟元年以前即和铜年间的东西。

将这五件木简的书风进行比较,(1)古拙,属古典样式,(2)与(1)在书风上有很大的变化。(3)至(5)可以说同出一辄。(2)以下与六朝古样式迥异,已看出接受新唐风的书法的迹象。通过这五件木简可以看出,在地方上已有六朝书风已向唐风书法转变的迹象。当然,即使是平城京迁都后,在初期地方的贡进物付札中,仍有不少是停留在古样式阶段,看来,若要完全抹去六朝样式还需要很长的时间。

六朝风格向唐风过渡 在奈良时代初期的灵龟三年(717年),由筑后国生叶郡进贡的“煮盐年鱼”的付札书风,结体略呈扁平,接近隋风。隋朝从581至618年,在不足四十年的短暂时期内,当时的书风还仍残留着六朝的样式,初唐欧阳询也正值青壮年时期,新的初唐样式还正在确立。因此,隋风一面保存着古样式,一面向新的唐风指向迈进。

日本的书法,自古就有是通过朝鲜向中国学来的说法。只要关注一下新罗时代朝鲜的书迹资料,如扶苏山城出土的《仪凤二年铭瓦》(677年)、《皇福寺塔铜函铭》(706年),即可得知,8世纪以前的唐风书法仅存几块,其他的金石文皆为六朝样式。实例如:《永川菁堤碑》(798年)、《壬申誓记石》(792年)、