时间:2004年11月29日上午

地点:南京孙晓云家中

采访人:肖文飞

同行者:孙向群、邵岩、李强

我的生活观

《书法杂志》的约稿函我看了,你们希望读者能对我有个立体、全面的了解。有些人愿意把生活这一面让人了解,但我更愿意别人只了解我书法的这一面,我想拥有自己的生活空间。我的个人生活很简单,物质欲不高。家里有老人、小孩,有很多家务事情要做。我喜欢有一个安稳的家,一个相对平静的环境。我也乐于做家务,比如烧饭做菜什么的。我觉得我首先是一个女人、一个女儿、一个母亲,然后才是一个书法家,我也希望别人能对我有这样一个认识。公众场合的活动我并不由衷。我觉得这样的生活很好。 我上网只是看看新闻,第二天报纸能看到的我头天就看到了。书法界的新闻我关心得不是很多。

接受本刊编辑采访

题赠作品集

书房

演示书房的新装置——自动晾衣架,看作品很方便

我的学书经历 要算学习书法的年龄,至今已有44年,那种热爱似乎就长在我的身上。 这可能主要得益于家庭的熏染,还有自幼严格的书法训练。小时候,我母亲从来不问我的功课,每天却要检查我的毛笔字。我看过她20岁时写在稿纸上的钢笔字,真是好。我父亲说,他当年就是为此看上了我母亲。 我从上小学到高中,每一本书的空白处都密密麻麻地写满字、画满画。写黑板报、大字报、海报,都是我的差事。小学四年级,教我们语文的是个女老师,姓刘,河南人,瘦长脸,板书写得呱呱叫,我非常崇拜她。

“文化大革命”中,我们全家被赶出军区大院,我外婆到学校去帮我办转学手续,刘老师长叹一口气,说舍不得。她现在也该八九十岁了,不知是否健在。 “文化大革命”期间,父母都关了起来,杳无音信,为了瞒着舅舅和一些亲戚,我模仿我母亲的笔迹给他们写信,我还模仿我外婆的口气给我舅舅写信,最后还颤颤巍巍煞有介事地写上“母示”二字。我舅舅说当时把我的信别在帐子里,天天看,居然也“骗”了他好几年。那时我大概十四五岁。

我外公是古文字学家、金石书画家朱复戡,是浙江鄞县人,与我外婆是同乡。我外婆的外公叫张美翊,号让三、骞叟,是薛福成的幕僚,是上海宁波旅沪同乡会会长,两任上海南洋公学校长。我前年居然用我的字换到了他的两本手稿,其中大多是论碑帖和起草的章程,第一篇就是给弘一法师的信。同时,还得到了张美翊儿子民国钱币学家张迥伯的《钱币学》手稿(他当年在上海开明华银行),娟秀的小楷,一丝不苟,里面还不时地横写着英文。去年,又觅得我外公32岁写的扇面,上面的字持重老到,金石味十足。因为落款是“秦戡”(我外公40岁前的用名),画贩不知是谁。

《书法有法》第二版

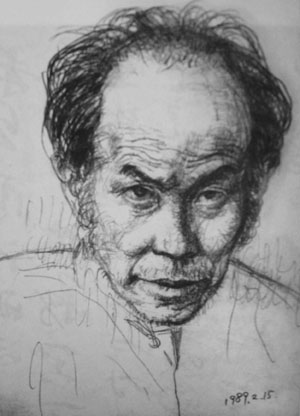

孙晓云给舅舅画的像

就像习武之家,后代们都得会翻几个跟斗;梨园子弟,都会来几嗓子;我从小就学书法,看来也很自然。我开始思考一些书法问题时,也曾想过:一个女流之辈,去承担男人的使命干吗?太重了,太累了。可是我忍不住。我每天要写字,每天要想,就像我现在每天要喝咖啡一样,有瘾。当然,此中自有快乐,因为我亲身体验过“发现”的含义。 我曾考过两次大学,都泡了汤。没有大学“学历”,实在是件遗憾的事,很多事都为此受影响。好在并不影响我学习研究,并不影响我写书。

书法与“女红” 把书法看作“女红”是我的一个真实想法,也是我的一个托词。古往今来,成功的女书家少而又少。之所以提出“女红”这一说法,是想和男性区别开来。女性有女性的特性,如果离开了这种特性,就会给人一种不自然、不真实的感觉。男的一定要面对社会,要在外面奋斗,这是由社会的特性和分工所决定的。女性如果整天做和男性一样的事情,那么她在社会的存在也就没有必要了。女性就是要保持女性的本色,她所创造出来的东西要是男性所没有的。比如说书法,我就是要把它做得越秀美、越细致、越流动越好。

所谓托词,是我不希望别人用男书家的眼光标准要求我,这样也未免太苛刻了。 书法是多极的,有粗犷的一极,也有秀润的一极。一个人的适合面其实很窄,董其昌永远变成不了王铎,王铎永远也变不了董其昌,他们何尝不知道自己只不过是书法史上的一个链!所以书法史上就有了“南宗北派”之分,而他们都是书法史上的大家。当代书法也是多极发展,谁也代替不了谁,比如现代书法代替不了传统书法,传统书法也代替不了现代书法。

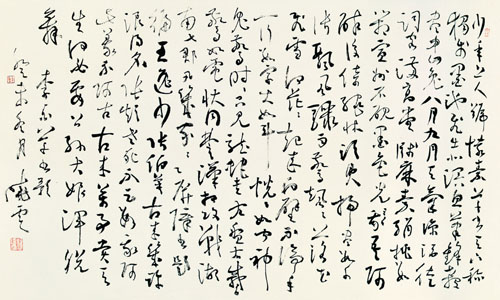

草书 李白 《草书歌》

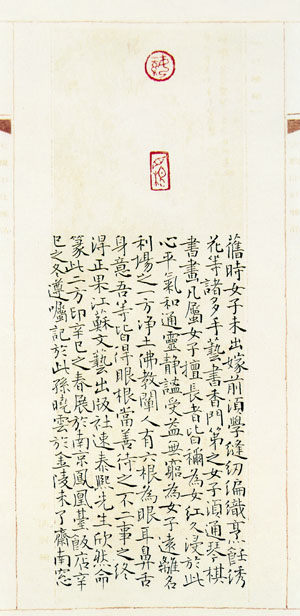

小楷印文记 女红/眼根

生理年龄与书法风格 曾有人约我写一篇文章,谈艺术与生理年龄问题。我曾把历史上书法家的生卒年龄列了一个表,把他们的年龄与作品对应起来,发现一个规律,即50岁,也可放宽点到45岁以前,写的都较工细,45岁以后开始往大的、粗犷的风格演变。无论如何,书法是靠眼睛和手控制的,随着生理的变化,手没那么稳了,眼睛也看不太清楚了。所谓变法,当然我们不能排斥观念上的变法,如康有为《广义舟双楫》就是观念上的变法,但更多的是由生理原因而导致的“变法”,这后一个变法要加上引号,生理的客观变化使他们只能这样做。如王铎,40几岁写的小行书,遒劲、婀娜都很到位,但到了晚年就主要写大字了;董其昌早年和晚年差别不是很大,但对于较稳定的同一个系统来讲,精细上还是有差别的,晚年写得松垮一些;林散之更是很明显,20几岁写很多小楷,到晚年墨都滴到纸上了;刘海粟晚年要双手把着写;黄宾虹晚年眼睛不好;陈大羽晚年也是要人告诉他笔是不是碰到纸上了,因为眼睛看不到。

文徵明是个特例,80几岁还写蝇头小楷。但特例不能代替普遍性。他们的作品出来的感觉是自然而然的,是年轻人无法写到也无法仿到的。 我非常强调艺术和生理的关系。年轻时要做全面的事情,学习面要广。就像吃,年轻时牙好,什么都能吃,包括蚕豆;而到老了,就只能吃软的、稀的,吃到最后,只能确定一样或几样。书法也是一样,年轻喜欢写小的、精细的,年老了,没办法写这样的风格,就要变,并非主观上要如此,而是客观生理变化使他不得不如此。张大千早年挺精细的,从他临的古画就可看出,晚年他就泼墨、泼彩了;刘海粟也是。一定是到了晚年,他才会做一些晚年该做的事情。所谓胆,是不能随随便便讲的,年轻时候,“初生牛犊不怕虎”,天然胆大,什么都敢闯;但到了晚年,就只能是“老夫聊发少年狂”,说法就很谨慎,很知道规矩,知道很多东西做不全了,只能这样做,选一两样做深。少年狂和老年狂是不一样的。张融也很狂,他说“不恨臣无二王法,恨二王无臣法”,但这种狂也是在法度限定之内的狂。

像我们说无法之法一样,法还没学到,不懂法,不会法,就要无法,就只能是瞎胡闹,这样说来,小孩天生就达到了无法的境界,还要学习做什么? 但这跟现代书法没关系,现代书法是观念的,跟传统的法是两回事,不能混淆。

关于《书法有法》 《书法有法》已经有了三个版本,第一版1万册已经卖完,第二版1万册也基本没有了,台湾也出了3000册,国内外都引起了很大反响。国外学者评论,该书通过人的生理状态来分析古人的书写状态,与加拿大人提出的人体工程学很像。国内不仅文科领域,而且理科领域也都很关注。

收到国内外很多信件,希望和我探讨这方面的问题。 《书法有法》缘于自己对一些书法问题的困惑和思考。年轻时,临孙过庭《书谱》,按自己的实践经验,按常理,无论如何也模仿不像;看古代书论,总也无法与自己的实践联系起来;小时候看《铡美案》,看到判官是把纸拿在手里写字的,感觉很奇怪,是不是为了营造某种戏剧效果?北齐的《校书图》里也是这种书写姿势。我开始想,这里面一定尘封着一些不为人知的什么。我的舅舅给我示范《书谱》,让我一下子豁然开朗,而他的那套笔法又是从我的老外公朱复戡那儿得来的。所有的疑惑都被解开了,就像有一根绳子,把我思考的碎片全都串了起来。

有一个词叫“拂袖而去”,如果不明白古人的袖子是什么样子,你就无法理解这个词是多么的生动、形象,你也就无法真正理解这个词的深意。古人宽大的袖子才能“拂”得起来,和今人的袖子已经完全是两回事了。古人许多词的产生都与当时的环境息息相关,对当时的环境、背景没有深入的了解,你就无法了解它们所蕴涵的真正意义。 写《书法有法》,就是重新去发现古人,还历史原来的真实面目。可以说当代人有笔法,但已经不是古人的笔法了。就像今人有袖子,但已经不能像古人那样“拂袖而去”了。我要做的只是真实陈述古人的书写状态,告诉大家一只真实的“袖子”。我并不负担对历史的评判,不作时代好坏的评价,也不背负对未来书法有什么指导意义的责任。历史不是纵向而是横向地摆在我们面前,你可以从中选择任何一点切入,每个人都有自己的判断权和选择权,并无任何限制,关键是在选择时有一个清醒的头脑,弄清楚古人真实的书写状态。寻其本,才能知其所以然。真正做到了这一点,你才能感受到书法史每个阶段、书论里的每句话都与你有着密切的联系。

我只希望大家能够抛开所有的成见,对已成句号的东西不妨改成问号。 笔法的产生一定是符合人的生理特征的,它便捷、快速、简单、易行,就像一个人爬山,他一定要选择一条最近到达山顶的路。但这一定要结合当时的书写环境、书写方式来谈才有意义。

比如说,很多文献资料、古画、墓里的壁画都证明,唐以前没有凳子、椅子,当时的人都是席地而坐,一手拿笔,一手里拿绢和纸,字在当时就是这样写出来的,在此基础上形成了“古法”。古代书法作品中,比如“二王”,有很多笔画按现在的眼光看,是很复杂、很费事的,而古人却认为便捷,因此,他们肯定不是现在的写法,我们只有还原到当时客观真实的书写状况,才能真正地理解这些现象。古人要写大量的文书,日书万字,不快速便捷能行吗?这是很顺理成章的事情。这种状态下形成的笔法和你趴在桌上写的笔法是两回事情。就像古时候的泥路,原本没有路,是自然而然走出来的;而现在的水泥路是铺出来的。不能用“碑学”去套二王时代的笔法,也不能用当代人先入为主的眼光去看古代的笔法,因为他们属于不同的笔法系统。至于说到何绍基的笔法,要与当时的历史背景联系起来,他所处的时代正是全球大革命的时代;还要与当时的碑学系统联系起来,“二王”时期绝对不会出现这样的笔法。

对笔法演变还要考虑工具、材料的变化。工具的改变造成了法的演变,法的演变也造成了工具的改革,二者是相辅相成的。宋以前没有纯羊毫,当时的人都用硬毫写字;明以前基本不用生宣作书作画,此前用的纸都是熟纸,也很光很厚。《快雪时晴帖》一称有六两多;后来见过刚出土的宋代的纸,面上打了蜡,非常光滑;晋代造纸已经非常精细了,打磨、上蜡、抛光,有很多道工序。

笔法在汉代已经形成,魏晋时期已经成熟。笔法逐渐形成以后,就想怎样用更简单、更舒适的方式来推广它,像到唐代,就是推广一种便捷的方式,一旦到推广的时候,法已经停止了。到汉代出现了对“法”的评论,这证明法在汉代已经成熟,法的形成,才有评论的产生,才能评判字的好坏,就像打篮球,没有一套法则的建立,就无法评判谁打得好还是坏。这其实是很简单的事情,并不深奥,只是被人忽视。

共性与个性 我反对在没有共性的前提下谈个性,没有共性的个性是毫无价值的。共性是每个人必须学的,在学的过程当中产生不一样,这就是个性,个性必须以共性为前提。“无为无不为”,“为”遍了之后的“无为”才是最高境界。陶渊明赋闲,“采菊东篱下,悠然见南山”,他不是农民,他是经历了很多事情,看破红尘后才讲这样的话,都为过了才无不为,其境界与农民完全不一样。

年轻时要多做些共性的东西。一个人为什么要上中学、大学?就是要把握共性。张扬个性是毫无疑问的事情,这是人类的天性。但这种个性不应该是原始状态下的个性,而是在熟悉、了解、掌握了共性前提下的个性。 二十几岁看过一本书,好像是俄罗斯普列汉诺夫的《艺术论》,其中有个观点,就是人有一种天性,即看到相似的东西会有种愉悦感。比如在马路上,看到对面走过来一个人和你长得很像,你会产生一种亲近感、愉悦感;比如画像,画得和某种东西很像,也会产生一种快感;戏剧、小品就是通过模仿让人产生一种愉悦感。人类有四大喜事,其中之一就是在异国他乡遇到熟悉的人,开心啊!

艺术就是通过模仿产生的,科学的发展也是一个模拟的过程。 书法也是一样。看到古代书法,只要是自己学习过的,都有一种愉悦感。写得和某某帖很像也会有这种感觉。但在本质上是不可能很像的。如王铎,“每隔三日,必临王羲之”,其实与王羲之并不太像,他写的还是王铎,是无意中改造了的王羲之。 对守旧、刻板的人来说,要张扬个性,要创新,如在馆阁体的科举时代,但到了我们这个时代,已经不是那样的氛围了。

关于碑刻 《曹全碑》、《礼器碑》都是当时的规范文字,并不是随意写的。小篆是在大篆基础上人为后的统一文字,当时没有印刷术,它就是当时的美术字。 碑刻的原始面目是人用毛笔写出来的,经过刀工、风吹日晒、时光的剥损及棰拓的过程,已经叠加了许多历史的观念在里面,离原来的真实已经有了很大的距离。比如甲骨文,刻以前是什么样子?毛笔写出来的,根本就不是我们现在看到的这种效果。我们看到的已经不是毛笔写的,是刀刻的、制作的,已经附加了几次的创造——历史的,还有自然的。所以,这早已不是甲骨文的原始面目,我认为临写这样的甲骨文没有什么意义,我也不会去写这样的甲骨文。要看原迹——第一道创作的原始面目。我们可以用自己的方式在它们的基础上再创造,但一定要弄清楚原始面目是什么样子,然后思考为什么要选择这样写。 关于传统、创新,关于章法、墨法,当代一些人的认识是很概念、很笼统的。它们其实很丰富、很具体。

细腻的,粗犷的,包括真、草、篆、隶,各种风格我年轻时都尝试过。篆隶比如《散氏盘》《石鼓文》等都写过,只是大家不了解罢了。但最终觉得粗犷的风格并不完全适合我、代表我,它们并不能把我对书法、对法的最终认识表现出来。 我写现在这样的风格,与本性有关,也有观念上的选择。这是对自己很负责任的一种选择,我并不在乎别人会怎么说。对古法的追求,我做得还很差,离“泥古”还早呢。但我很有兴趣这样做。

关于书法的前景 近100年来,不断强调一种人文精神。所谓人文精神,也即把对社会、科学、文化的研究最终落实在对人的研究上。但科学、文化发展到今天,感觉却是离人越来越远。 书法其实是手工业时期的产物。大生产以前,全是手工业。手工业与人的生理经历联系最紧密。现代社会,电视、电脑在舒适度、快速度上倒是符合人的生理,但更多的是感官上,在离人的手工使用的真实性上,它们却是越走越远。 书法作为传统社会的一种自娱方式,可以说,当时社会上的所有精英都投入到了其中;而在当代,许多精英们都分流去搞科研、经济、管理去了,剩下的,拼了这么些年才拼出这么些人。

从整体上来说,古人的书法素质远比今人强,我们已不是手工业时代了,“超越古人”又从何说起! 当代诱惑太多,可以娱人的方式也太多。古人娱乐的方式就那么几项,无非琴棋书画骑射,而书法又是最普及的,没有一天可以离开毛笔;而当代,娱乐方式随便就可以列出上百项,日书万字,又有谁做得到?生活环境毕竟不一样了。古人几乎人人拿毛笔写,现在多少人在写?我们的下一代成天电脑打字、手机发信息,连硬笔都很少拿了,有人预言,世界将进入到无笔无纸的时代。 手工业时代已经结束, “青山遮不住,毕竟东流去”,这是很残酷的现实。作为手工业时代产物的书法也将像京剧等其他传统艺术一样成为保留曲目。但是传统的古典书法无论如何是中华民族几千年文化最具代表性的产物,理应成为世界文化遗产,得到进一步的保护和挖掘,不能在我们手上丢失。每一个书法工作者、书法爱好者都应该有这种责任心,这种义务。

(肖文飞根据录音整理,经被采访人审阅)