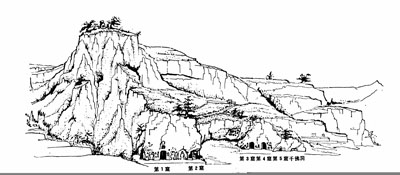

石窟寺全景示意图

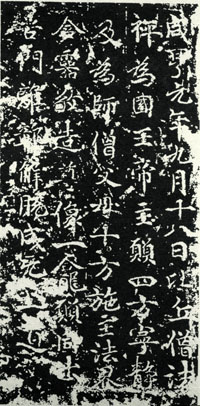

唐法秤咸享造像记

中国北方的佛教艺术以北朝为第一个高峰,尤其是在北魏时期。北朝建立的一系列的大型寺院和石窟寺,时至今日,《洛阳伽蓝记》等古籍记载中辉煌灿烂的砖木寺院早已荡然无存,惟有华美的篇章勾引着我们无限的想像,而有幸能留存到现在的,惟有可传之不朽的石窟寺了。魏文帝迁都洛阳之后,在河南地区雕凿了一系列的大大小小的石窟寺,巩县的这座石窟寺是其中比较有特色的一处。巩县石窟位于巩县城西北砂岩石断崖上。这片砂岩是邙山的一部份。说也奇怪,邙山这条说不上林泉幽致的黄土岭,到了到巩县这里,突然冒出一片陡峭的悬崖峭壁,实在是老天爷绝妙的安排。巩县石窟的不少铭心绝品也确实没有辜负了这份美意。

巩县石窟的精华有五个洞窟和三尊摩崖佛像。洞窟从西到东一字排开,被分别编为一号至五号窟。头两窟是一组统一规划的双窟。最精美的是第一号石窟,窟门外侧的两侧山岩上先是对称地雕刻着拱卫的金刚力士。再往外,各是一铺龛像,龛内为一佛二菩萨。可惜的是损坏得太严重,只剩下东龛内残存的两身。他们与窟内主佛构成完整的序列,实在是宏大而庄严的场面。第一窟、第三窟和第四窟窟门内两侧都有精美的《帝后礼佛图》,共存18幅,其数量之多与刻绘之美,都堪称难得的艺术珍品。第三窟中心塔柱正面龛楣右侧的一身飞天曾被作为《中国美术全集》(六十卷本)的环衬图画,广受世人瞩目。千载之下,我们不能不推崇前人的非凡成就和精彩之极的艺术表现。

巩县石窟有大量的碑刻题记,年代最早的当数1977年在石窟旁边的土窑洞里发现的一方摩崖题记,一般认为其时代在东汉末年。与佛教艺术相关的造像石刻碑记数量很多,据统计,总数达242种(《巩县石窟寺》,文物出版社,1989年8月),较早的是北魏普泰元年(531)《苏魏造释伽像题记》,较晚的是雍正十三年(1735)的《重修石窟寺碑记》,前后跨度达1200多年,其中只有极少没有具体年代可考。刊刻于造像旁侧的发愿文(造像记)占了绝大多数。通览这些碑记,几乎可以视为一部简要的中原书法小史。以下就部分碑刻略作说明。

东汉摩崖题记位于第一窟西向约25米处。过去的金石学家对石窟的造像记著录得比较完备,竟然遗漏了这方汉刻。过去发表的图像既小又不清晰,还不能引起学界足够的重视。其文字作隶书,只求横平竖直,没有蚕头燕尾,虽少姿媚而落落大方。与《大开通》之类的摩崖隶书颇为相似。其文辞为七言七句49字:

请说七言甚无意

多负官钱石上作

掾史高迁二千石

掾史为吏甚有竟

兰台令史于常侍

明月之珠玉玑珥

子孙万代尽作吏

第二行的“意”字、第七行的“竟”字皆未必准确。石刻拓本虽颇为清晰,“无”字前人竟然不能准确辨识。叹天下之难事之多,随目可见。文中的“掾史”、“兰台令史”、“常侍”都是汉代的官职名称。诗旁刻的朱雀、五头鸟、三尾鱼也是汉画像中常见的题材。文辞大意是保佑子孙高官厚禄,就像许多汉砖、铜镜铭文一样。研究文学史的常就汉代有无七言诗讨论不休,看这方摩崖并联系汉武帝的七言诗《柏梁台》来看,大概也就没什么争论的必要了。也有认为是西汉时期的作品,因为石刻没有纪年,仁者见仁,智者见智,所见各有不同罢了。石窟寺诸石刻,惟此与佛无关,而且意图“子孙万代尽作吏”,也与佛家的本意背道而驰,读者诸君于此有何感念?

石窟寺始建于北魏时期,有造像记三则,今已佚其二,皆普泰元年(531)所刻。所存一方刻于八月八日,泐蚀过甚,今已难以考究其书法。

东魏西魏时期所知碑刻计有十三方,今存其十。多东魏天平、西魏大统年号,盖其时东西魏互相战伐,疆域互有消长,石窟寺其地先属于东魏,后又属于西魏。所见诸刻中惟《惠庆造像记》最为完整,书法亦颇精擅。此刻存于第130龛下,时属东魏,碑文曰:“天平四年(537)九月五日惠庆为亡弟僧贤造释迦像一区,亡者生□解脱,现在安隐,令见诸佛隍□尚在,□一切内外眷属,蒙佛普及,法界众生,速成佛道。”碑文与大多数造像记的程式相似,记某年某月某造佛,愿诸生蒙佛福之类。其书法结体,中宫紧密而稍伸撇捺,就拓本推测,书者当时放笔直书,一任天机,有解衣般礴之意。吾友抟庐兄从中感受到“有西汉隶意。《晋孙夫人碑》、《吕氏砖》不过如此。忽又从其间感到有帛书笔意。”第310龛下西魏大统四年(538)《魏文显造像记》,结字出于常规的不少,还略参行草笔意,书者似不甚经意,刻工也似不计工拙,沿续了《石门颂》一路的笔意。北魏碑刻多呈方笔,此记与石窟寺大多数碑记一样,多呈圆笔,自然见于简穆萧放之姿,有俊人不拘礼法之妙。

北齐碑记最多,所知有41方,今存29种。其铭心绝品,多见于第二第三大窟之间的崖面的龛佛旁,龛形较小,或系民间信士雕造。书刻均无署名,大概与其他造像记一样,都出自当时无名书家之手。吾友抟庐兄藏石窟寺诸刻,多有题跋,于古贤心意颇多会通,今录其数则:

第261龛天保二年(551)《崔宾先造像》,“与《嵩高灵庙碑》的笔意相近而圆融过之。”

第271龛天保二年《惠凤造像记》,“文字朴质,于方中寓圆劲,鲜活生动,诚可玩味。”

第260龛天保二年《法定造像》,“圆融温和,有二石之意,《经石峪》之象。”

第298龛天保二年《道荣造像记》,“北碑南帖何以能成说?此是酸客腐说,所谓逸格之《瘗鹤铭》,气韵格外寡弱。有此草隶真格,文字嬗变已明了,纵横宕逸,妙在南碑之上,更无论帖学。”

第279龛天保二年《佛弟子李奴造像》,“古茂圆融,仪态自若,真陈汉隶疏逸消息,若《石门颂阴》于此也,可会隶楷嬗变之始象”,“有汉石门颂碑阴神采,朴而雅。”

第257龛河清二年(563)《比丘法禅造像记》,“仪态大方,中气充沛,布白自然合度,瞩望有雄视八荒之举措”。

第268龛下天统二年(566)《道敬造像记》,“《瘗鹤铭》圆润出于水造,此刻圆润乃乎天造,而气格高古,书刻布白,天然映衬。自此相较,《鹤铭》似有伪造嫌疑。”

第248龛天统二年《僧护造像记》,“有《瘗鹤铭》意、《郑长猷》骨法。”

北朝后期的中国书法,多见于种种碑记,大多雄俊伟茂,极意发宕,纵有犷朴不文之弊,然种种天真拙朴之态,终究不能再见他时他地,研习书学者,不能不由此入手,上溯篆隶,下求真行,脱化求就,然后有所成就。

北周和隋代,石窟寺趋于寂寥,仅见北周造像记两种,不署年月,盖据典章制度推测而定。较之北齐碑刻,意度相近而字形趋于严正,有北朝与唐楷之间的过渡特色。

唐室混同宇内,文化振发,石窟寺再度繁盛。所知唐刻有120方之多,占石窟寺碑记半数。龙朔年间(661~663年)之碑记有二十多种,有初唐楷书的通行特色,字形平正,时见磊落出奇之笔,始见大国堂皇气象。北朝造像有佛像,而初唐多造阿弥陀佛。造像题材的变化,反映出信仰主题的更改:阿弥陀佛的净土观深受唐人的喜爱,敦煌有宏大的净土壁画。以此来欣赏这些碑记,自然能体味书刻者无意中流露出来的欢愉和热情。乾封年间的碑记也有二十余种,其中如《比丘僧法秤造像记(两种)》等尤见磊落峥嵘的盛世气象。咸亨诸碑时有草率之笔,或是石窟寺趋于沉寂的末世征兆吧。

唐以后以北宋元丰七年(1084)四月八日张衍摹刻神宗手书的《札子付僧宝月禅师》最为珍贵。此碑现存于石窟寺大殿前檐下,旧曾著录于《捃古录》、《梦碧石言》等书。今见拓本全文计九行:“札子付僧宝月大师惠深。西京十方净土寺山主僧宝月大师惠深,为年高,今后每遇赴京师同天节斋会,特许乘座兜往来。付惠深,准此。元丰七年二月日寺主僧海量准奉圣旨,差官刻石,四月八日张衍刊。”此铭文中涉及到的净土寺主持宝月禅师,在当时有特别的地位,以是神宗特许其坐兜往返于京师。石窟寺另有《有宋法师深公碑铭》,称其“号惠深”,俗姓杨氏,“元丰七年冬示疾”并卒,“寿七十有五,僧腊六十六。”《札子》两次摹录神宗“御□之宝”,印文第二字作九叠篆,其文不可读。考其字体,似于唐代薛曜一路,虽显工整而稍嫌拖沓。历来认为宋徽宗赵佶取法于薛稷等人而妙创瘦金体,而就此《札子》的情况来看,恐怕赵佶受家传的影响较多一些。此碑不仅可见神宗书法真面,亦可考究赵佶书法的渊源,有重要的文史价值。

石窟寺诸碑记还有一些足供书史研究采撷的珍贵资料,如五代后唐长兴三年(932)的《尊胜陀罗尼经幢》、后汉乾元年的《重立开元经幢题名》等,五代历时甚短,撰写书史,尤其撰写中原书史者,于此大多语焉不详,细察这两方碑记,其中自会有不少消息透出。北宋以后,金人占据中原,在石窟寺也留下了不少碑记,大定十九年(1179年)的《金巩今牛承直诗刻》、兴定五年(1221年)的《金净土寺方丈遗轨》,虽然在书法成就方面稍显为足,但对研究金人的书法,却是不可多得的重要史料。