中国宫廷善本是中国历代书籍版本中装帧最华贵、版本最精良的本子,其书籍用料之独特、版式设计之精美、装饰装帧之考究,都是其他书籍所无法比拟的,其鲜明、浓厚的皇宫特色更是其独树一帜、身价百倍。

清宫内府本之代表——武英殿刻本,在有清一代数百年间,共刻印书计五百余种,五万八千余卷,世称为殿本。

武英殿,座落在紫禁城西南部、西华门内。它曾是明代皇帝斋居和平常临御的便殿,皇后生日时也曾在这里接受命妇们的朝贺。在清初,这里一度是清廷政务活动的中心,清康熙皇帝曾在此居住过一年,然后,武英殿就渐渐成为清代内府刻印中心,清代极有名的内府本就是在武英殿修书处雕印、校对并装璜完成的,即武英殿刻本。

武英殿修书处由两大部分组成:监造处、校刊翰林处。监造处由皇帝任命的王大臣负责,职责是雕版、排印内府书籍,其下设档案房、书作、印刷作、铜字库、露房、聚珍馆等机构。清廷有名的聚珍版丛书就是出自聚珍馆中。校刊翰林处职责是校刊、装璜监造处已刻印完成的书籍。据史书记载:校刊处刊刻的工价是很高的,御笔每寸字,工价银一分;万字锦边,长八分,宽一寸,工价银一钱五分四厘;宋字、软字,每一百字,银八分;欧字,每一百字,银一钱五分四厘。

清代武英殿刻书实际上是从明代内府刻书发展而来的。明代经厂是明宫内府刻印中心,经厂本是明代内府本的代称,代表着明代内府书籍的刻印水平。武英殿是清代内府刻印中心,武英殿刻本是清代内府本的代称,代表着清代宫廷书籍的刻印水平。清代武英殿刻印工匠的技艺是从明代经厂传承下来的,清初的许多内府本即有着明显的明内府本特征。尽管如此,明代经厂本和清代殿本仍不能同日而语:明代经厂是由司礼监掌管的,一色的内廷太监管理和主持其事,他们的学识、才质和水平,决定了经厂本的低档次,难以产生高质量、高水平的本子;清代殿本则不同,是由皇帝简选全国最有学问的硕学鸿儒主持其事,选定的工匠也是百里挑一的,由他们编纂、雕印、校刊和装璜的书籍,自然高出经厂本许多倍。事实上,一大批精良殿本的问世,是中国版本史上一个划时代的历史事件,引起了海内外的震惊。

清廷内府书籍主要由两大类组成,一是古书重印,二是清宫纂修书籍的雕印。两类书籍的印行,都是先由大臣上奏皇帝,皇帝同意以后再组成纂修班子着手纂修。纂修总裁官通常是由皇帝钦定,纂修班子确定以后,经费、地点、用料等也一一到位。从着手准备到全书完成,皇帝常常会事必躬亲,或时不时地亲临修书所,现埸办公,就地解决问题;一些较重要的书籍,皇帝往往会钦赐书名,亲撰序跋。

从动议纂修、组织编纂班子、制订体例、初修成书后奏呈皇帝裁定、成书然后刻印或缮写,再上奏皇帝,这个过程真是异常繁琐,武英殿刻印书籍都必须按这个程序一一奏请,不得苟且。清嘉庆十四年(1809),武英殿为刻印《续三通》进呈仁宗:“前经呈进《钦定续三通》样本,时奉旨:著刷印、装璜、陈设,杉木板、石青杭细套,石青杭细面,页连四纸,书各二十部。赏用纸合背蓝布套,古色纸面,页榜纸,书各三十部。钦此。今已刷印、装璜完竣,恭呈御览。请将连四纸书各二十部,照例交懋勤殿拟处陈设;其榜纸书各三十部,照例交军机处拟赏。以此谨奏。”

一 世间珍稀的“康版”古书

清廷刊印的内府书籍精品众多,尤以书品华贵的康版书籍和乾隆盛世的垫板书籍为代表。

武英殿刻书始于清康熙时期。康熙十三年(1674),年方二十岁的康熙皇帝明确指示侍臣:补刊明经厂本《文献通考》。这是清廷内府刻书史上的一件大事,从这以后,清内府刻印的书籍,方体字称为宋字,楷书称为软字,字型、字体统一,内府刻印书籍向规范化、标准化迈进了一大步。

清康熙十九年(1680),皇帝玄烨颁旨,设立武英殿造办处,专门负责内府图书的雕版、印刷、装璜事宜,办公地点就设在武英殿。从此,清廷一应纂修大臣、儒臣学者、硕学白丁和工匠仆役等员,全部集中于武英殿。这里自此成为清廷内府图书的雕版、印刷、校对、装璜之所,也是清廷的文化活动中心。

不久,皇帝玄烨命侍臣刻造铜活字印书。铜活字刻造完成之后,排印的第一部内府书籍就是历算书。随后排印的铜活字内府本包括:《律吕正义》四卷,清允祉等撰,康熙年内府铜活字本;《御制律吕正义》五卷,清雍正年内府铜活字本;《御制数理精蕴》五十三卷,清康熙年内府铜活字本;《御定星历考源》六卷,清李光地等考定,清康熙五十二年内府铜活字本等,以清雍正四年内府排印的《钦定古今图书集成》一万卷最负盛名。康熙四十五年(1706),陈梦雷独立编撰的一部大型书籍进呈皇帝御览。康熙皇帝很高兴,下令再加完善,于十年后的康熙五十五年(1716)再次进呈。康熙皇帝御览之后,赐名《古今图书集成》,并于康熙五十九年(1720),命武英殿以铜活字印行,至雍正四年完成,共计印行了64部。清宫这批铜活字命运如何,后来收藏在哪里?清乾隆初年,因京师钱贵,竟全部销毁用于铸钱了!史书记载:“康熙年间,编纂《古今图书集成》,刻铜字为活版排用,蒇工贮之武英殿。历年既久,铜字或被窃致少,司事者惧干咎,适值乾隆初年,京师钱贵,遂请毁铜字供钱,从之。”

康熙时期,武英殿排印的书籍以书品华贵、版印精良而享誉天下。清初内府书承袭明宫遗风,以方长宋体字刻印书籍。康熙中期以后,始用欧体和赵体字,字体秀雅,间架疏朗,配以内府精致的榜纸、黄纸、开化纸印刷,赏心悦目,世称康版。清学者金埴说:“今闽版书本久绝矣,惟白下、吴门、西泠三地书行于世。然亦有优劣,吴门为上,西泠次之,白下为下。自康熙三四十年间,颁行御本诸书以来,海内好书有力之家,不惜雕费,就摹其本之欧字,见宋字书置不挂眼,盖今欧字之精超轶前后之世,宝惜之,必曰康版,更在宋版之上矣!”清康熙时期的武英殿书籍,印制精美,藏书家视为奇珍。

二 武英殿聚珍版丛书

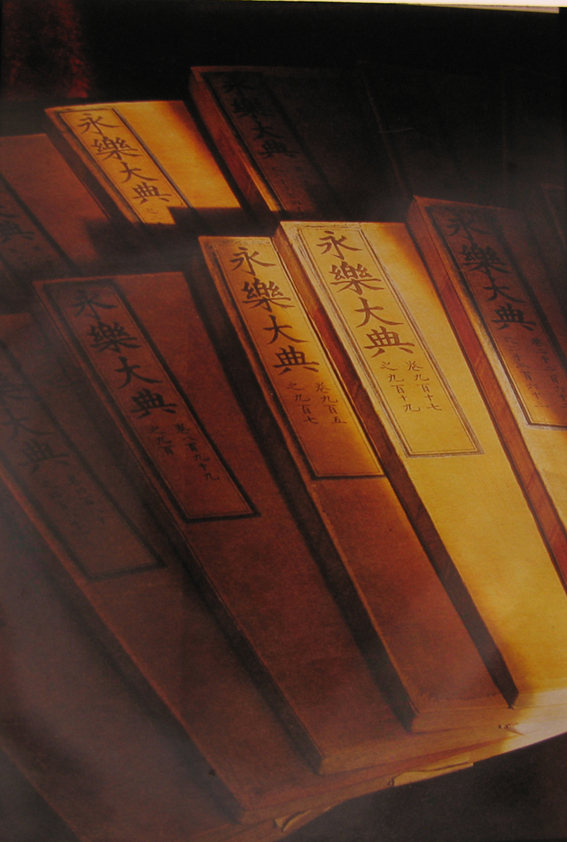

聚珍版丛书是清高宗乾隆皇帝于乾隆三十八年诏令儒臣编纂的一套精致的书系,共有一百三十八种,二千四百十一卷。这年年初,乾隆皇帝诏令侍臣:将《永乐大典》中,“实在流传已少,其书足资启牖后学,广益多闻者,即将书名摘出,撮取著书大旨,叙列目录进呈,俟朕裁定,汇付剞劂。”《四库全书》馆总裁大臣们接旨以后,即组成编纂班子,从《永乐大典》一书中按照皇帝的要求分列应刊、应抄、应删三类书籍,其应刊、应抄诸书于审定之后缮成正本进呈御览,并派武英殿员外郎刘??等具体承办绢板、纸片、界画、装潢、装帧以及监刻诸书事宜。

清乾隆三十八年四月,内府开始雕印从《永乐大典》中首批辑出的四部书籍,共二十卷:《帝范》、《汉官旧仪》、《易纬八种》、《魏郑公谏续录》。历时四个月,四部书全部雕印完成,世称聚珍版初刻本。确定应刊的书籍堆积如山,总管大臣金简感到压力很重,“不惟所用版片浩繁,且逐部刊刻,亦需时日”,于是,他提出由内府组织工匠雕造木活字排印这套书籍,到乾隆三十九年五月,金简率领武英殿工匠日以继夜地雕凿出木活字共计二十五万,按照《佩文韵府》诗韵进行分类,每排完一部书,即印出样书一份,交翰林校刊处校对,校对无误以后即着手正式排印书籍。一部书排印多少份,通常由皇帝或内府主持其事的官员奏呈后确定,不仅印刷的部数明确,而且从纸张到函套到包角用料以至书套里缝用线等都指示得十分详细。如:“为装潢上传《庭训格言》清文一部,汉文三部。每部一套一本,做蓝仿丝套,蓝仿丝面页,黄绢签,包角,穿线。每套用仿丝三尺二寸,里缝四寸,面页七寸,共用蓝仿丝二十尺。”

用这套木活字印出的书籍,称为活字本。一生以风雅自居的乾隆皇帝觉得活字的称谓不雅,特地赐名聚珍;用这套聚珍版活字印行的书籍,因称为聚珍本。由于初刻本与聚珍本在版式上基本相同,故统称为武英殿聚珍版丛书。

据清乾隆年内府朱格抄本《钦定武英殿聚珍版书目录》记载,到清乾隆三十九年,聚珍本书籍已刊刻了一百二十九种,包括:经部三十一种,史部二十六种,子部三十三种,集部三十九种20。武英殿聚珍本丛书始印于乾隆三十八年十月,止于乾隆五十九年,历时二十余年,共印行了一百三十四种书籍,二千三百九十三卷,一千四百二十册;加上初刻本四种,共计一百三十八种,二千四百十四卷。

清嘉庆八年,又排印了八种聚珍本:宋吕祖《大事记》,清鄂辉《钦定平苗纪略》,清王履泰《畿辅安澜志》,清齐鲲《续琉球国志》,清阿桂《乾隆八旬万行盛典》,清董浩《西巡盛典》,清和 《吏部则例》,清乾隆敕编《钦定重举千叟宴诗》。这八种书在版式、装帧、装潢上与聚珍版略有不同,故世称聚珍版单行本。

清宫遗存的聚珍版丛书非常精美:《武英殿聚珍版书》一百三十种,一千三百六十八册,清乾隆三十八年至五十九年武英殿聚珍版木活字本,现存于(北京)故宫博物院。

清乾隆皇帝在《御制序》中详细叙述了聚珍版书问世的经过:“校辑《永乐大典》内之散简零编,并蒐访天下遗籍不下万余种,汇为《四库全书》,择人所罕睹、有裨世道人心及足资考镜者,剞劂流传,嘉惠来学。第种类多,则付雕非易。董武英殿事金简以活字法为请,既不滥费枣梨,又不久淹岁月,用力省而程功速,至简且捷。

考昔沈括《笔谈》,记宋庆历中,有毕升为活版,以胶泥烧成。而陆深《金台纪闻》则云:昆陵人初用铅字,视版印尤巧便。斯皆活版之权舆。顾埏泥体沉,熔铅质软,俱不及锓木之工致。兹刻单字计二十五万余,虽数百十种之书,悉可取给;而校雠之精,今更有胜于古。所云者,第活字版之名不雅驯,因以聚珍名之,而系以诗:稽古搜四库,于今突五车。开镌思寿世,积版或充闾。张帖唐院集,周文梁代余。同为制活字,用以印金书……”

三 殿本的版本特征

纵观清时书籍,清宫内府本、殿本独具特点。

首先,清宫内府本因朝代不同字体也各异。清初顺治至康熙初期,字体承明代遗风,多为方形字体,构架流于呆板。如《大清律集解》三十卷,清刚林等纂,清顺治四年内府刻本;《内政辑要》一卷,清世祖福临撰,清顺治十二年内府刻本等。康熙中期以后,正式设立武英殿修书处,因康熙皇帝尚董其昌字,董体盛行,这个时期的内府将董体字精写上版,配以内府纸刷印,版式精良,时称康版。如《御批资治通鉴纲目全书》一百零八卷,清宋荦等编,清康熙四十六年扬州诗局本;《御纂周易折中》二十二卷首一卷,清李光地等纂,清康熙五十四年内府刻本;清康熙五十五年内府刻本;《钦定春秋传说汇纂》三十八卷首二卷,清王掞等纂,清康熙六十年内府刻本等。乾隆以后,因乾隆皇帝喜好赵孟頫字,赵体字风行宫中。如《钦定同文韵统》六卷,清乾隆十五年武英殿刻本;《御纂诗义折中》二十卷,清孙嘉淦等撰,清乾隆二十年武英殿刻本等。嘉庆以后,流行欧阳修体。如《钦定巢平三省邪匪方略》三百五十二卷首一卷,清庆桂等纂,清嘉庆十五年武英殿刻本;《钦定大清会典》八十卷事例九百二十卷,清叶继雯等纂,清嘉庆二十三年武英殿刻本。

其次,清初内府刻本字体略长,横细竖粗。康熙以后,宫内本流行两种字体:一是硬体字(仿宋体),此体字在康熙时期的殿版书中字形秀雅,配以精美的内府纸,成为一代艺术精品的代表——康版。如《孝经衍义》、《皇舆表》、《古文渊鉴》、《御定历代赋汇》等。硬体字在道光以前撇长且尖,捺拙而肥,看上去很秀美;道光以后则趋于呆板,人称匠体。如《圣谕广训直解》、《清文宗御制诗集》。二是软体字,又称写体,此体多见于名家写本,内府本中,康熙、乾隆时期有多种名家写刻本,如《道德宝章》,清内府重刻元赵孟頫白纸写刻本;《御制全韵诗》四卷,清于敏中写武英殿刻本;《御制拟白居易新乐府》,清王杰、彭元瑞、刘镛等写刻本。到清末时又有光绪朱格写本。

在用料方面,清宫内府本以开化纸、宣纸、榜纸、棉纸为主,还有连史纸、粉连纸、高丽纸、竹纸、毛边纸、毛太纸等。印刷及成书用料主要有:朱砂、广胶、银朱、白芨、雄黄、红花水、藤黄、绫、罗、绸、缎、绢、黑炭、白蜡、顺德红纸等。初期多左右双栏,康熙以后以四周双栏为主,白口,版心记书名、子目名、卷数、页数等,封面多为黄绫、红绫、仿宋锦,也有绸、绢、絁、罗等,许多珍本多以黄、绿、白等各色绫包角,基本上以二珠线四眼装为主,间有六眼装、包背装等;仿宋锦、黄绫、蓝布套四合、六合、云头书套,象牙、白象牙、泡红象牙、玉、骨质书别等。如《钦定古今图书集成》一万卷,清陈梦雷、蒋廷锡纂辑,清雍正年内府铜活字印本,六十四部,分开化纸、黄纸两种;《唐石经》,榜纸,米色绫挖心衬,古色纸镶边;《古文洲鉴》六十四卷,清康熙四十九年四色套印本,米色封面,开化纸;《乾隆御定石经》,清乾隆五十七内府本,明黄蔓草朵花花絁;《御定仿宋相台岳氏本五经》,清乾隆四十八年殿本,仿宋香色双龙戏珠盘条纹锦套,磁青洒金绸封面;《御定历代纪事年表》一百卷,清康熙五十四年内府本,龙、凤、马、寿字、方旗纹仿宋锦书套,祥云、海牙、灵芝纹明黄绫封面,白绫书签,黄绸包角,象牙书别。28

从清初顺治皇帝,到清末宣统皇帝,以所见资料统计,清廷刊行的内府书籍三百八十五种,五万五千二百二十二卷,八种不分卷;武英殿聚珍版一百三十八种,二千四百十四卷;武英殿袖珍版十三种,九百四十卷,合计五百四十四种,五万八千五百余卷。故宫博物院成立后,于寿安宫建立故宫图书馆,馆中专设殿本库,现清宫图书均集中在此。