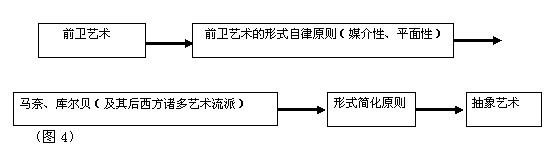

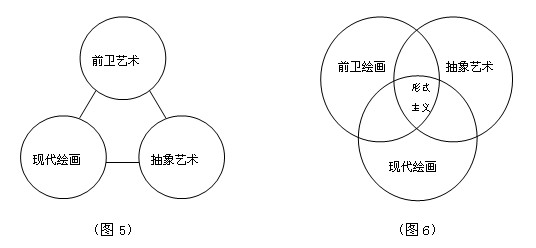

此时,格林伯格的批评思路已悄然地发生了转变,如果说在《前卫艺术与庸俗文化》一文中,格林伯格更重视前卫艺术的社会学、文化学分析的话(见图3),那么在《走向更新的拉奥孔》中,他则将前卫艺术放在西方现代绘画的谱系中进行梳理与研究,力图赋予前卫艺术以艺术史意义(见图4)。这种研究思路的转变十分关键。首先,在格林伯格的批评系统中,他创造性的将前卫艺术、现代绘画、抽象艺术有机地联系了起来(见图5)。其次,通过前卫艺术的自律原则,提出了前卫艺术在艺术本体上应该强调的两个特质——平面性与媒材性,并以马奈和库尔贝为契机,将前卫艺术的讨论纳入西方现代艺术史的脉络中(见图4)。也就是说,只有当格林伯格将他的前卫艺术理论与西方现代艺术的具体发展结合起来考虑时,他此前关于前卫艺术的设想才不会显得简单与空泛。更重要的是,格林伯格在对西方现代绘画进行梳理与研究的过程中,提出了前卫绘画(到60年代的时候,格林伯格就将前卫绘画称作现代主义绘画了)的“形式简化”原则。因为按照这个原则发展下去,那么,从马奈以来的印象派、再到塞尚、后期印象主义、毕加索为代表的立体主义等诸多流派,在经历一个线性的发展之后,西方现代绘画最终将走向抽象。显然,此时的格林伯格就已经将前卫艺术、现代绘画、抽象艺术有机地结合在一起了(见图6),而联系它们的共同纽带就是“形式简化”原则。而格林伯格后期的批评就是以“形式简化”原则为原点,并在40年代至50年代中期对美国抽象表现主义的辩护中,发展和完善了自己的形式主义批评理论,并最终在60年代初的《现代主义绘画》中,建立了自己形式主义——现代主义的理论体系。

之所以说,格林伯格早期的这两篇文章在其整个批评生涯中都是最重要的,不仅因为它们在理论上为格氏后期的批评勾勒了一个清晰的发展脉络,而且还因为格氏通过确立现代绘画形式的“自律”和“简化”原则,确保了抽象艺术成为了前卫艺术的“代言人”。但是,仅仅从文本上看,我们仍无法洞悉格林伯格在30年代末到40年代初,如何在众多的意识形态冲突和各种审美主张的磨砺与对抗、互渗与排斥中建构起自己的前卫艺术理论的。曾如批评家塞吉·居尔波特(Serge Guilbaut)所言,“当我们谈到格林伯格的形式主义的时候,我们是在谈论一种多少有点弹性的理论,因为它开始清晰地界定它在新社会和审美秩序当中的位置,这种秩序在战争期间及之后正在形成,只是到后来它才凝结为信条。我们也是在谈论它与1930年代强有力的马克思主义运动的关系、与马克思主义危机的关系、以及与1940年代马克思主义的完全瓦解的关系——从格林伯格和抽象表现主义者的在运动中的著述及意识形态中可以清晰地看到一种紧密的关系。格林伯格的形式主义产生与斯大林主义者——托洛斯基分子的意识形态斗争、美国左派的幻灭以及纽约阶层的非马克思主义化”。显然,只有将这两篇文章放在当时的社会、历史与文化情景中,我们才能更为深入地了解,格林伯格是如何从当时的各种思想资源和艺术批评的话语中汲取养料,形成自己早期的批评思想的。

20世纪30年代末期,美国艺术界大致有三种主要的艺术倾向存在:1、有一批参加到共产国际运动的左翼艺术家,他们坚持社会现实主义的创作方向,主张艺术应该为意识形态服务,艺术家应该创造一种容易被普通的劳动者能够理解的艺术,代表性的艺术家有菲利浦·埃费古德(Philp Evergood)威廉·格罗帕 (William Grapper)、本·沙恩 (Ben Shahn); 2、本土的地方画派:以托马斯·哈特·本顿(Thomas Hart Benton)、格兰特·伍德 ( Grand wood)为代表; 3是承袭从毕加索、马蒂斯那儿发展而来的欧洲抽象风格,以期望使巴黎的艺术在美国获得更为广泛的接受,这一倾向的代表性画家是乔治·L·K·莫里斯((George LK.Morris)、卡特·霍尔迪(Cart Iolty)。不难发现,在当时的社会、艺术、文化语境中,抽象艺术的存在是十分尴尬的。左派的艺术家拒斥抽象艺术,是在他们看来,抽象艺术是腐朽的资产阶级文化的产物,它既不能推动社会的文化变革,也不能为无产阶级服务。而本土的地方画派描绘的是“大萧条”之前美国农业时代的宏伟景观,对西部农村的描绘大多是在怀旧的基调下完成的,大部分艺术家的文化立场是倾向保守主义的。在格林伯格看来,由于此一时期美国的抽象艺术家大多陷入对欧洲现代绘画的模仿中,作品在语言和形式的表达上都不具有原创性,因此不能担负其前卫艺术的重任。换言之,美国30年代的抽象艺术并不具有自身的原创性,也不是回归媒介和主张形式自律的抽象,它们只是对欧洲抽象绘画粗糙的模仿。

在这种情况下,格林伯格是如何将一个处于边缘状态的抽象艺术提升到前卫艺术的高度的呢?首先,这跟美国左派的“去马克思化”(De-Marxification)思潮与艺术创作价值取向的改变有着密切关系。20世纪30年代以来,在美国的知识分子中就形成了一个以马克思主义思想为核心的左派阵营,他们赞同苏联的社会主义革命,坚守共产主义的革命信念。尤其是在美国进入“大萧条”之后,美国左派的马克思主义思想尤为活跃。但是,由于1936年斯大林对共产党内部实施了“莫斯科审判”(The Moscow Trials),以及1939年苏德《互不侵犯条例》(Treaty of non-Aggression Between Soviet Union and Germany)的签订,这让美国左派知识分子对社会主义革命和共产主义信念失去了信心,思想观念的改变最终导致美国左派联盟在40年代初走向解体。如果说美国左派早期的艺术主张是,要求艺术为社会革命服务,为意识形态服务的话,那么,在1937年—1939年间,他们对艺术创作的功能和意义的理解则发生了急剧的改变。也就是说,只要艺术服务于政治的观念不发生改变,抽象艺术就不可能发展成为一种前卫艺术。在这个转变的过程中,夏皮罗和托洛斯基扮演了重要的角色。

1936年,夏皮罗发表了《艺术的社会基础》一文,在这篇文章中,夏皮罗谈到,任何艺术都离不开它所存在的社会土壤,而革命的文艺是具有意识形态性的。然而,在1937年发表的另一篇文章《抽象艺术的本质》中,夏皮罗的观点却发生了急剧的改变。他不仅表达了艺术应该远离所有社会革命的思想,还承认抽象艺术完全可以独立于意识形态,并与艺术家个体的创造力联系起来。很显然,夏皮罗对此前美国左派,尤其是“人民战线”(Popular Front)的激进文艺主张是失望的,对苏联利用社会主义现实主义为意识形态的服务也是持悲观态度的。但是,夏皮罗认为,抽象艺术能够不依赖于外部的客观事物,能够通过自身的形式与色彩的独立来表达个体的情感体验却为抽象艺术成为一种新型的前卫艺术提供了理论上的依据。1939年,当里昂·托洛斯基(Leon Trotsky)《创作自由的革命艺术宣言》一文在《党派评论》上发表以后,对于当时那些寻求摆脱政治和艺术迷宫的艺术家而言产生了很大的影响。在这篇文章中,托洛斯基一方面强烈地批判斯大林的极权主义,另一方面大力地宣扬走向自由的前卫艺术。

毫无疑问,夏皮罗和托洛斯基的观点成为了格林伯格早期艺术批评的重要思想来源。对于格林伯格而言,夏皮罗的意义在于承认了抽象艺术自身所具有的独立性,让艺术家不再将抽象艺术看作是沉浸在“象牙塔”之中的高雅艺术,而是可以将其作为表达个体情感的重要手段。于是,这就为其后艺术家通过抽象艺术来捍卫个体的自由提供了理论上的合法性。同时,托洛斯基对“创造自由的革命艺术宣言”的号召,以及让艺术回归媒介自身,独立于社会意识形态的观念对格林伯格来说仍然十分重要。但同时我们应看到,尽管夏皮罗认识到抽象艺术所具有的独立性,但他并没有将其看作是一种前卫艺术;尽管托洛斯基倡导一种革命的前卫艺术,但他却没有说明这种前卫艺术到底应该以什么样的艺术形态体现出现。如果进一步剖析,我们会发现,格林伯格在对前卫艺术的文化逻辑进行梳理的过程中,其方法上仍有另一个来源——那就是受到了德怀特·麦克唐纳(Dwight MacDonald)的影响,因为,格林伯格在发表《前卫艺术与庸俗文化》前,就曾读过麦克唐纳从大众文化的角度去解读苏联电影的文章。而且在1939年2月6日的一封信件中,格林伯格就大众文化与意识形态的问题就曾与麦克唐纳交换过意见。不过,格林伯格的智慧就在于,他在当时纽约知识分子的“去马克思主义化”的浪潮中,将前卫艺术与抽象艺术有机地结合了起来,并将其放在西方现代绘画的谱系中予以论证,这就为抽象艺术成为一种新型的前卫艺术提供了理论上的依据。格林伯格曾在1957年代所写的一篇文章中回忆到,“在30年代晚期,我所认识的画家都在谈论抽象艺术这个主题,每一个人的脑海中都有着激进的政治性,但对于这些艺术家来说,社会现实主义(Social Realism)和美国情景绘画(American Scene)都是一样的死气沉沉,毫无生气。(虽然在那个年代,这并不是全部艺术的政治性,但总有一天必定会表明,多少是起初以托洛茨基主义面目出现的反斯大林主义是如何转变成‘为艺术而艺术’的,从而英勇地为即将来临的事物扫清了道路。)”换言之,如果不了解30年代末期纽约左派知识分子的“去马克思主义化”的文化浪潮,就无法深入地理解格林伯格早期呼吁前卫艺术、抽象艺术背后的政治性诉求。实际上,也正是在《 前卫艺术与庸俗文化》与《 走向更新的拉奥孔》中,格林伯格不仅实现了他对苏联社会主义现实主义和资本主义文化内部的庸俗文化的双重批判,而且为40年代初那些陷入迷茫的艺术家指出了前卫艺术的发展方向——那就是抽象艺术。也正是因为抽象艺术与“形式简化”原则地有机结合,最终使格林伯格在20世纪60年代初建立起了以“形式自律”(self—criticism)与“形式自治”(self-autonomy)为核心的形式主义——现代主义的批评理论体系。 |