在2000年之后,我们已经很难看到批评界有重大意义的、激烈的论争,07年好不容易出现了“中国首届批评家年会”。姑且不谈批评家年会带来的效应结果怎么样,它的出现至少会带来一个让批评家坐到一起谈话、碰撞的机会,它的效应有可能是不够的,但确是好的,必需的。2000年前后,由于独立艺术空间的出现到艺术区的大规模出现,批评家也由所谓的批评家时代过渡到策展人时代,再到现在的角色转换,比如成为某画廊、艺术空间的艺术总监,艺术主持,为展览画册写文章,批评家们总归有事可做。短短20年的历史来讲,艺术市场让艺术家的现实利益在一定程度上领先于批评家,而中国当代艺术的推动,批评家肯定是一股不可忽视的力量,可是批评家该得到的利益并没有被更大的体现出来。于是我们可以看到很多批评家现在不做批评了,变成操盘手了,他们宁愿去做一个项目的总策划,比如房地产。不谈项目,批评家也更愿意去为画廊操作展览。一个画廊要批评家来操作画展,展览的总投资和画廊在这个活动中间获得的利益,批评家拿到分成。批评家为展览做宣传广告的服务工作,受画廊的委托完成对艺术家的推选,更多体现的不是学术的水准,而是体现了批评家对于展览的策划、宣传是否成功和效应如何,因为这会成为他今后被聘请和加码的条件。

上个世纪,所有重要的哲学家、思想家都建立了艺术批评,他们建立艺术批评的时候不是为了艺术,而是为了思想、为了文化重新进行解释,使他们的解释更为切合实际。西方的批评家拿着极高的稿酬写文章,对于一个展览,他们不受雇于画廊,才有可能做到独立的批评。而这在中国是缺失的,批评家甚至都离不开画廊了,怎么可能再去写文章批评自己的展览,或者是批评其他的展览。我们看到一个沉浸在自己理想和思想的追求之间的人,看到他写艺术评论,他通过评价艺术来评价人本身,来揭示社会问题,这样的人我们至少会去尊重他所做的。假如今天来了一位批评家,说到现在的批评都是“坐台批评”,我们可能敬畏他的勇气,但假如明天他自己跑去“坐台”,我们会说这是一场闹剧。

拿脚指上长的毛也可以数数,到目前为止,我们可以拿出来影响其他人的理论有多少?我们甚至没有一个很好的基础理论可供参考。好的批评家、理论家应该带动学术思潮、运动。因为长辈势必是作为后人的榜样,不一定要做出什么成果,但至少让后辈看到他们是往这方面发展的。就像批评家年会一样,指责年会的失败或怎样都无济于事,即使事情已经不能再坏了,那么就从现在做起,每年都拿出小成果、方向来,而不是开完会议马上继续自己的疯狂的展览计划。批评家每年平均下来,每周有两个展览要策划,光展览主题要有24个,展览文章就要24篇,我们怎么能够指望这个批评家能够做好展览呢?更别提在批评方面能做出多少建树出来了,那样的批评家应该转职叫展览策划人。很显然,我们的批评家们在批评里偷懒、堕落,在展览面前“透支”,资本渗透着他们的生活,他们并没有担负起批评家的责任来。这样也势必给新一代想成为或正在努力成为批评家的年轻人造成不好的影响,年轻人当中也已经有不少为了打出自己的“名堂”不断地发表文章,为画册写文章,并不是像我们所想的把冷板凳坐穿,甘愿寂寞!首届批评家年会上朱青生的发言让我记忆犹新:批评家不是为了自己,为了人类的需要、世界的前途做批评的话,我们何必问他的失落,何必担心或者有什么郁闷呢?

展览泛滥化

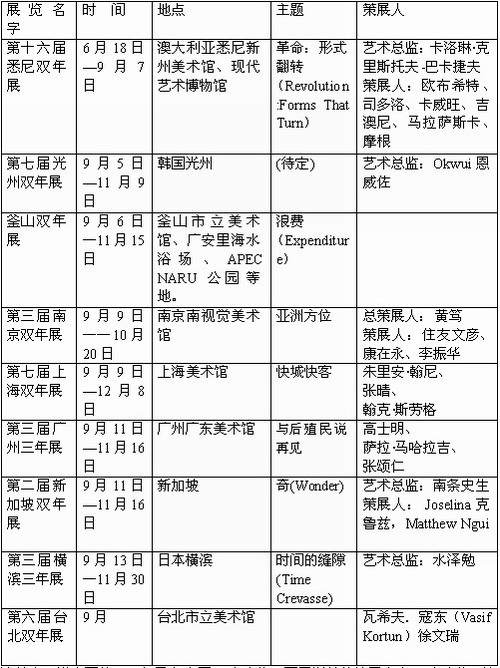

由画廊业捆绑而出现的年轻一代的艺术家已经有跨越百万大关的,艺术区的画廊更是如雨后春笋般的出现,据统计,北京的画廊总量已达到近600家画廊,其中外资画廊占到70家左右。中国的双、三年展更是由过去的无,到现在的将近十个,并且还将陆续增多。来看一下,2008年要面临的双三年展列表:

当人们都在叫嚣双年展影响力下降的时候,画廊博览会冒了又出来了,并且来势汹汹。泛滥的展览带来更快的频率,以至于艺术家要不断地为展览赶制作品。一个年轻艺术家要面临的是自己的近作出来5张后,还要考虑怎么被几个跟自己合作的画廊“瓜分”自己的作品才比较恰当。作为一级市场的画廊业不断地受到挑战和压力,有来自艺术家的,来自收藏家的,来自拍卖的。在中国,几乎每天都有不同的藏家跑到艺术家工作室找艺术家买作品。拍卖也给画廊压力,与艺术家直接接触,煽动艺术家直接将作品送拍。北京的798艺术区每一个星期都有几十个展览,每个月都会有新的画廊出现,也会有新被淘汰的画廊,每年面对几个以上的博览会。优胜劣汰的行业竞争在画廊界尤为明显,“透支”是必要的付出。

小结

多年前,圆明园画家村的几个穷困的艺术家无奈之下搬到宋庄,多年后他们成了传奇式的人物,他们买了地皮,盖起了别墅和大工作室。除此之外,在他们周围聚集了1500多名艺术家前来寻梦,也许世界上任何一个国家的艺术家都会惊喜这样的艺术家聚集地,宋庄已经在一定程度上创造了一种奇迹。在通讯发达的今天,任何一个地方可以被轻易的找到,重要的不是一个地方,而是这个地方的文化,重要的是宋庄这个地方的艺术家到底怎么样。宋庄像最成功的方力钧、刘炜这个级别的显然已经没有了,其他那些比他们差的人是有一种聚赌心理的,他们会经常的去打听老栗最近关注什么。其实那完全是由于“透支”产生的幻觉,历史的各种机缘巧合,各种各样的条件具备了,才造就了方力钧这样的一些人在那个年代成功、出名。

假如前面的路口被堵住了,那么你得选择另外的路继续前进,被选择的路也会造成了你选择的方向有可能朝着好的方向,也可能带来更坏的去处。那些把自己畅销的摄影作品找人来大量复制成油画再拿出来卖的人,你怎么可能和他们去谈论学术;当你宣称批评界到处是“坐台”批评家后,而自己再去“坐台”,这也不是不可以理解的。我想这也是很多时候为什么你不能怪人家处于亚健康状态一样。佛门修炼中,今天你可能悟了,明天还是可能会沉沦呢。

无疑,中国社会存在的“透支”现象已经蔓延到整个当代艺术界,我们正陷入与“体力”搏斗的陷阱中,我们处在一种“在路上”的状态,来不及逗留,甚至来不及观察路边的风景和潜在的危险。可终究每个人到达的终点是不一样的,一样的是每个人都在为自己的方向付出着,透支着。可能中间你会选择一条交叉的小径延伸,可能中间你会选择左边的路口前进而不是右边,可能你来不及看到还有另一条路可以前进,因为你处于亚健康状态,你似病非病。你有可能朝着健康发展,也有可能沦落到病情加重的处境,亚健康处于两者之间。我们所处的小小时代的“病症”不足以成为任何绝望心态的借口,乱世是会出英雄的。艺术是经常需要被重新定义的,这也是艺术的魅力所在。

2008年6月

后记:连我自己都没想到,仅仅在经济危机的一年里,艺术市场好像被伤害得体无完肤,几乎所有的艺术类媒体都在唱衰,逼得几乎所有的艺术机构和艺术家都在“强颜欢笑”,当代艺术的拍卖场也跌到新低。一度一发不可收拾的当代艺术泡沫制造场在金融危机风暴的席卷下“魂飞魄散”,我的“透支”论也在这种情况下完全失效,不太可能再成为一个问题,现在看来当代艺术重新回到另一个起点,开始另一轮的竞赛。维特根斯坦说过,一个人如果仅仅是超越了时代,那么时代迟早会追上他的。而那些“跟”不上时代的势必被无情的淘汰罢?新一轮的“竞赛”还会上演,新一轮的“透支浪“也会返潮吗?

2009年6月 |