三、触觉的物化

在图像泛滥的当下,视觉的疲惫与浮躁的心态有其潜在的相通之处,而对触觉的细心体会则有更多的内省特质。对抽象线面的迷恋,对涂鸦痕迹的肯定,对色彩笔触的专注,去除其和现代主义艺术的连接之后,正和中国当下语境中所需的沉静心态、反思状态相暗合。对触觉的物化是对自我沉静状态的肯定,同时是和外部世界交流的另类样式,这一种样式不同于视觉,后者充满了光影的导引和幻惑。

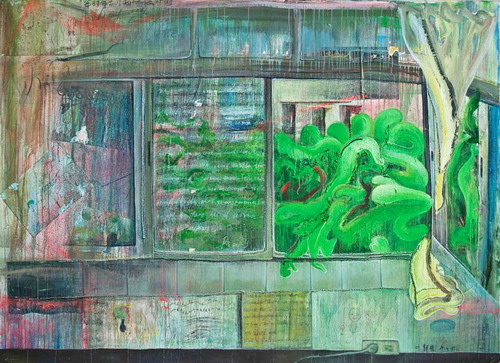

叶鲜艳 窗——COQD 180×250cm 综合

叶鲜艳对真实世界以及记忆的追问,使她着迷于图像世界的建构,图像层层叠加,到最后却消弭在图线的海洋中。叶鲜艳以涂鸦的方式制造属于自己的真实——可能是图像的真实,抑或是她所认为的现实世界的真实。与叶鲜艳类似,许浩琳期望通过绘画接近真实,并期望破除媒介的界限,使作品和背景融为一体。到最终,她所实现的画面充满了触觉的真实感。而叶惠玲的绘画则是童年视点上的乌托邦构建,尽欢她画面中的色彩与笔触敏感而脆落。

冷广敏、柳薇的绘画更加强调平面性,画面的纵深感被压迫到最小限度。在冷广敏的画面中,偶然所得的效果被放大,对无意识的强调正是对理性羁绊、惯常思维以及绘画积习的主动反叛。柳薇的绘画则与人生状态、社会主题相关联,画面凝重,色彩简练而高贵,体现着作者冷静的审视态度以及出色的画面控制能力。

四、逼仄的空间

对于个人来讲,空间可以分为生活于其中的物理空间、安身立命的社会空间、容纳心绪的心理空间。其中任何一个空间,都与个人生存息息相关,与社会整体构建模式存在同构性。对物理空间的追逐,必须以财富的获得为基础;对社会空间的获取,则以身份的提升为标志;对心理空间的获得,与前两者关系密切,同时又具有自我独立性。而大多数艺术家的创作均以个人心理空间为基础,发散出对各类社会空间以及生存空间的反思和批评。对逼仄空间的表现,也是从三个层面上展开。

黄一山、黄小宁、张霆更多地处理物理空间和社会空间。黄一山在通过瓷砖进行规则化处理的日常空间里面,制造出一幕幕看似荒诞,又引人深思的独幕剧。在场景、道具的置换过程中,把日常引入荒诞,同时把荒诞日常化。在高科技战争的今天,战争的物理空间已经不同,杀戮的威胁可能来自千里之外。黄小宁所描绘的冰冷的枪械暗示了这种潜在的威胁性,他所刻意营造的画面气氛明显与现代战争的特征相契合。张霆则用“并置”的创作方法,打破各类空间的封闭性,使它们在混杂中产生出歧义,从而使各类空间表现出一定的开放性。

翟倞 《模范》布面综合材料 165x135cm 翟倞 2008年

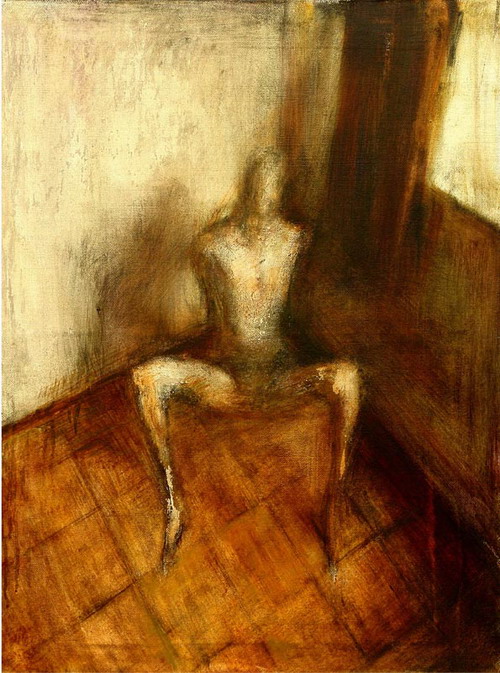

哈妮斯 孤独旅者 60X50cm 布面油画

哈妮斯、邓玉婷、王苑更多地处理个人的心理空间。作为一位应届毕业生,哈尼斯表现出来的思想深度以及艺术成熟程度较为惊人。她以对个人心理空间的挖掘为基础,进入对生命、自由的思索,由此实现对当代社会的质疑。哈妮斯作品在图像弥漫、平涂技法流行的当代绘画领域好似一个异数,但其作品的确能够让人深思绘画在当代的尊严之所在!如果说哈妮斯的创作纬度是由内而外延展的,那么邓玉婷的创作则表现出更多的个体性。邓玉婷以巴尔蒂斯画面中的女主角为原型,将她们植入自己的遐想空间之中,让画面主角讲述着“自己”的故事。而这个“自己”有着多重身份,恍惚在现实与梦境之见,历史、当下以及未来之间。正如其作品形制(圆轮)所显示,王苑把将个体化生存放置到大乘佛教所宣扬的教义之中来阐释,以一种看似超脱的姿态对待世界以及自我,但这种超脱是否又是一种无奈?另一种心理纬度的真实性也由此展开。 |