| 曾:90年代的时候劳申伯格(Robert Rauschenberg)在中国的展览影响到了很多中国艺术家,他对你的创作有影响吗?

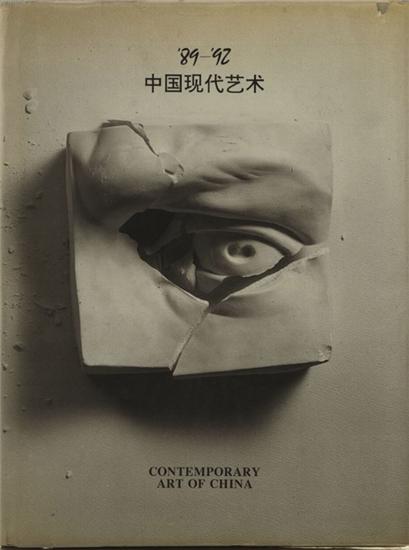

黄峻1989年策划,1992年后编辑出版发行的“中国现代艺术”(杨志麟特约编辑)

黄:在当时的背景和条件下,不可避免地我的作品受到西方艺术家的影响,除了劳申伯格,还有塔皮埃斯(Antonio Tapies)的影响,应该说中国的当代艺术早期都是受西方的影响。今天,我们这一代和新的一代艺术家创作理念已经变得比较成熟了,我们那个时候是幼稚的。本土的文化的根性,使我们的毛孔里散发着中国的气味,我的作品里自然而然就有中国文化的特征,别人,如西方人在看我的作品时容易辨认出是中国人的作品,其实我并没有刻意强调我的中国身份,而是因为血脉里的文化根性是不会断裂的。

好艺术家最终是要自己走路的,怀着坦诚之心,把艺术作为精神的寄舍,成为一种生活方式,那么,艺术家与作品就合而为一了。

曾:你在80年代做的纸上综合材料里面有水墨的元素吗?

黄:材料上有宣纸、水墨、皮纸、石膏、稻草、纸浆等。有的是在皮纸上的转印。我是学中国画的,所以我对纸很敏感,我热爱纸,我在画面上用了大量的纸,烧的也是纸,我烧东西是一种观念,只看作品是无法理解的,需要了解艺术家的动机。当时我烧了很多哲学书,艺术史类的书,它带有某种观念性:火,这个符号有着多重文化含意,诸如涅槃、重生概念等等,还有,中国人最早发明陶艺,在火的锻炼中,泥土可以成为珍品。通过一种媒介,使物质发生变化,这是生命的本质,比如,我们被时间这个媒介抛向死亡,最终成为另一种物质,这种变化是永恒的。作品是我对这些理解的一个外在形式,一个缩影。所以当时做了很多这方面的作品。我还喜欢霉变的东西。我的一个作品,是在共青团委对面的一个房子里面做的现成品装置,里面用很多霉变的曲奇饼、泥土,霉变和火,都包含着腐烂、死亡和再生的概念,生命的概念总在我的作品里。

综合材料之后,我觉得需要更彻底的解放。当时国内做装置的人数不多。1993年我把我的家改建成工作室,我的部分小装置都是在那里做的。当时我住的地方在南京中心商业地区,我又在江边向农民租了一个房子,开始做金属焊接的作品,多为人物和头像,还雇了一个焊工,共同完成这类作品。

我原先的理念是要让作品生锈,就像博伊斯(Joseph Beuys)的一样,他让羊油脂融化掉来完成作品的实现,而我的概念是要让金属腐蚀,腐蚀至通透。那时我们做作品是自觉自发的,作品追求高度的精神化,是一种自我救赎的心态,我认为,好的艺术总在于作品内部的精神彰显。

曾:这些作品后来是怎么处理的呢?

黄:那个时候,创作的动机尽管单纯的有点“可爱”,却拥有真诚。装置一般都是扔掉了。当时的情况是没有办法保存,也没有人收藏。所以在我的“诱惑,来自早晨醒来后的第一个想法”工作室开放时,我的很多作品都是通过幻灯来展示,因为原作都毁掉了。我当时做装置就是为了彻底的完全走向立体化,比如说在布面上做碎片,然后拼成个方盒子,还有现成品的概念转用,陶瓷和钟表的概念借用,当时都是对国民生活的反馈和思考。作为新事物或新艺术的存在,后来多家专业杂志、电视节目、报纸也作了报道。李小山、顾丞峰曾经和我作过深入的交谈,之后他们也发表了文章予以评论。

黄峻与江苏综合材料部分成员1990年左右

曾:作品里面的土豆是实物?

黄:是的,然后让它腐烂、霉变。其他装置作品有的使用了建筑石灰,用稻草搅拌,还有的是金属部分,是城市地图上我的居住点,找印刷厂蚀刻的,当时我是在倾家荡产的做装置,直到完成工作室开放展。那个时代实在缺乏支持,做不下去了,并且成为了我的创作中的困惑之一。

1997年我开始回到平面画油画,我这个人是不安分的,也是理性的。

曾:那时候你在出版社的情况又如何呢?

黄:那时候我的部分兴趣还在艺术理论的建设上面。扯远点说说,做以上作品时我还在出版社工作。1984年我大学毕业,85年就进到出版社工作,不能不提两个人对我的鼓励和支持,一位是第一任江苏美术出版社社长兼总编索菲,另一位是时任《江苏画刊》主编的刘典章先生。尤其是索菲社长,我到了出版社后当年策划了西方现代外国美术理论丛书,她对先锋艺术特别支持,就批下来了。中国太需要理论丛书了,艺术家大多是看西方的翻版画册,但不知道为什么要这么画,他们不知道超现实主义、立体主义、超前卫、波谱艺术等等背景关系是什么,我知道艺术圈急需要国际现代艺术理论的出版,但是需要找书,需要翻译,所以我就去大学找寻,请教了一批老师,在筛选了大量的原版书后着手工作,当时我们是一边谈,一边去翻译,没想到反应很好,我的办公室和家里的电话响个不断,很多北京、上海、江苏、四川、云南等地艺术家都急切的想要这类书。《现代艺术的意义》、《超越现代主义》,《艺术巨商—卡斯蒂利》等书还有延伸产品如《超凡者之门》等都相继得到了出版,后来顾丞峰也加入进来成了责任编辑之一。

曾:那你的创作,更多的是得益于你对现代艺术理论的了解,现在来看你过去的作品,跟西方的很多经典的样式很接近。

黄:有这个原因,但不是这么简单。关于出版,是个有趣的话题,后来这套丛书的装帧设计前后改过三次,因为我一直不满意。我又坚持先后策划出版了《89--92年中国现代艺术》以及姊妹书《欧美现代绘画》。1989年中国现代艺术大展完了之后,整个现代艺术界进入了低潮,我向出版社连续打了3次报告,提出《89--92年中国现代艺术》选题方案,出版社提议把书中敏感的艺术家去掉,(至今我内心都感到怅然)1990年我就有要做“89-92”的当代艺术的想法,我预感到89到92年这二、三年现代艺术可能进入低潮期,为了做这本书,90年我就开始外出组稿,北京、上海、四川、武汉、云南等去了很多地方,我认识的许多艺术家都是在那个时候,我是编辑,同时也是艺术家,所以我知道要选择谁。(特别感谢杨志麟等人作为特约编辑的帮助)当时每到一个地方和当地艺术家在一起喝酒聊天的时候,就觉得大家很压抑、很迷茫,似乎看不到未来,但一谈到艺术还是很兴奋,虽然前途渺茫,但那个时代却充满着激情,现在回想起来觉得很有意义,在我的记忆深处,将连串起许多艺术家的名字……

每一次回头翻阅这些书的时候,觉得它不仅仅留下的是一部分生活和艺术的真实记忆,同时也发现一页页的内容见证了中国现代艺术史中的那个非常时期,不过,现在早已是时过境迁了。

曾:你后来做婴儿、女孩系列作品是从什么时候开始的?

黄:从2000——2001年以后吧。

曾:之前都是在做装置吗?

黄:是的,我从97年开始回到架上,那时想法的雏形都有了,画面中大量是俯视角度、女孩形象,这些元素到现在都没改变。婴儿是04、05年之后的事情。按照杨小彦的说法,婴儿、女孩这种性别崇拜的形象在中国很多,但我当时并没有意识到。镜像式的、两人一组的形式逐渐成熟是在2003年,一直画到2006年。我画画不打稿,直接用笔描绘,(但现在这批感觉更随意的作品,我都事先用炭笔草稿定位。)画了几年之后,我发觉我的画被归纳到流行图像当中了,我其实并没刻意这样去做,我在一些展览中也发现了类似的东西。我反感这种“跟踪式”集体意识。从我的创作轨迹中可以看到,比如,当装置艺术流行的时候,我会放弃。我认为艺术家的力量来自于精神独立,大众和流行终使作品流入物质层面,这二者有时候很难和谐共处。

一个艺术家不管境遇如何改变,他的心灵都应保持宁静和孤寂,虽然这如同在荒野上行走,但这种宁静和孤寂令你沉着自信,并催化使你的自我变得强壮,丰富而深刻。

这个时代已经有了多种选择,重要的是你的头脑和思维是否够清楚,创作意识是否够当下。装置、影像、行为诸艺术形式在国际范围内它的独特性都早已风光不在了,它已经不是一个前卫的名词了,当代性是个包容性很大的概念,重要的是你能否在画面中体现当下,你是否面对真实的生活、真实的人生和这个真实的世界,这个才是最重要的。

为什么画女孩和婴儿?因为大人的焦虑在小孩身上特别是婴幼孩身上还没有形成,他(她)们的优雅,美是与生俱来的天赋,是不需要选择的,尽管这种表现持续的时间不会长并且孩子们也意识不到。只有当失去这种天赋时,你才发现失去了一种我们长大后从此再不可能找回的某种有价值的东西,因此,这种天赋对我来说就显得很重要。长大后所谓我们思想的选择,比方说:价值观、美德与罪恶感等等,大多也只是被规定好了的一种势利的复制品而已,艺术和宗教就是一种对丧失了童年记忆的追寻。

我通过对婴幼孩及女孩的描写,达到与成年后的“我们和他们”保持距离。

我恐惧成人世界,我小时候是,到现在依然是害羞,现在的样子是被多年的社会生活和工作逼出来的,为了交流就强迫自己勇敢一点,但是我的作品还是自然反映出恐惧成年社会的自闭性倾向。因为成人世界很虚伪,我们每个人都有面具,(某些画家就直接画了面具)没有几个人是真实的,现在大多数都在交换着利益,这个就是我的恐惧来源,所以我想回到婴儿、小女孩的一种特别美好的世界当中,但我不是在用唯美的方式,而是在用一种情绪表达,是这样一个情结导致我在画小女孩,包括婴儿的形象。

曾:你最早的双人重复的作品是哪一年画的?

黄:不太记得,可能是2002年的左右,其实2001年就有了,但是不太成熟。那个时候颜色有时会强烈,也有时候会灰,更虚幻,跟心境有关。后来相对成熟了许多。2007年我开始画了一批放开来的,情绪性的东西,强调一种绘画性的东西,但仍然注意了在控制当中的表达,所以仍有理性的因素在里面。一开始画的时候,经历了三个月的痛苦。很快三个月过去后,就在07年下半年出来了一些作品,现在看到的大量是08年的画,如今感到我找到了自己想要的那种感觉。

曾:其实国内还是有很多画婴儿题材的艺术家,像郭晋、周春芽、何多苓等。

黄:其他艺术家的创作我不十分了解。我的绘画表现技法相对来说是特殊的,早先的画,曾被认为是用喷枪做的,其实我就是慢慢画出来的,效果仍是用画笔制作出来的。

曾:你认为你的画跟别人不一样:一个是技法,另外一个是你刚才谈到的对于成人世界的一个看法,你的骨子里就有描绘这个的冲动。

黄:对,通过描绘跟成人世界保持距离。

在我作品画面里:彩色和灰色,都跟生命有关,跟人格两重性、分裂有关,包括最早的水墨画也有把形象交错开来的方式都源自这些想法,所以我不断在表现分离、割裂间徘徊。

曾:你是学国画出身,后来你的作品里有没有使用与水墨相关的元素?

黄:你可以看到在这批油画里,我热衷用线条描绘事物,在勾勒的时候,把调色油当成水,在勾勒孩子的身体、着装的时候,我的方法都是尽量用笔墨淋漓的方法在勾勒,包括黑色涂抹,都是自然而然的,以前的水墨训练在我手上产生了作用。

曾:你刚才谈的是语言和技法的方式,其实我更关心的是,你们当时的背景是一个大的文化和思想的环境,在你后面的创作中,是否还在强调中国画的水墨观念对当代创作的影响。

黄:应该说我没有更多的去区分中国式的、外国式的。我从不考虑是否在更多强调西化或本国化,我只考虑我的当下,我的处境和选择。我们的处境是什么?我们的艺术是什么?我试想,如果今天画的还是水墨,我一定画的跟传统水墨不一样,因为水墨也只是艺术材料的手段而已,但是反映的还是我对当下的思考。其实我们当下的生活已经很国际化了,包括我们的着装、吃、住、行,全部都是,只不过在文化中仍有某种东西方之间的差异。但我在创作的时候,不会刻意去显出我的东方情调、东方文化符号。我的纸上拼贴作品,我的综合材料、装置作品、布面油画作品对我来说都是情感的投射,使之成为活的生命。图像本身就具有说服力,拼贴、割裂的方式,一直贯穿在我的创作当中,这是我对生命的理解,也是我的价值取向,这些因素会自然而然的影响我的具体创作。

曾:你到出版社工作多少年了?

黄:近20年了。04年初离开,成为一名职业艺术家。

曾:从1985年到2003年就是一边在出版社工作,一边搞创作?

黄:我给自己的定位首先是艺术创作者,我太想创作。我首先认同自己是艺术家。我以前因为工作原因有很多展览都无法去参加,后来作为编辑部主任要承包一个部门,我的很多时间都会花在无谓的人事里面,创作受到影响,所以我首先选择做个艺术家,然后才不得已成为出版人。现在我终于可以专门从事创作了。

也许,我的一段笔记可以成为今天采访的最好结语:

“一个人如果真切的生活在每一个时刻,那么这时侯的他就注定充满矛盾,因为生活每时每刻都在变化着,它会影响你并不断改变你对生活的理解,回头看我每次在艺术上的改变就是这样一种心里历程上的变化。当然变化的同时也带来许多内心争议,可以说,这种争议也帮助你廓清自己的迷雾。

艺术是接近真实和真理的一座桥梁,只有真诚面对并完全的忘掉自己才有可能得到。尽可能地我会那么做……

|