1986年11月2日,“全国首届摄影美学研讨会”在西安召开。这次研讨会是“陕西摄影群体”的第一次公开亮相。“陕西摄影群体”的成员大都经历坎坷,他们主张用抓拍的手法,不饰雕琢地反映朴素的生活,反对“图解式的图像”,力求“贴近生活的真实感”。这种对摄影“真实”的强调在当时来说绝不是一句虚设的口号,它是自“四五摄影”以来一代摄影人坚定不移的信念。在这样的信念下,虽然对“真实”的理解有时难免陷入某种理想主义的所谓“客观”的评判标准,但值得注意的是,这一时期包括对“悲剧意识和人本意识”的思考都是建立在摄影者恪守“摄影真实”的基础之上的,它也深深影响着随之发展起来的“纪实摄影”。

“陕西摄影群体”的一个突出特点就是特别注重理论探索,他们对摄影批评现状也不断地反思。在“全国首届摄影美学研讨会”上,悲剧意识、人本意识、批判意识等在当时颇具前瞻性的论题被鲜明地提出。在署名“秦言”的《现状与思考》一文中,作者犀利地指出:长期以来艺术“真实”的缺失,要求摆脱“概念化”、“雷同化”、“主题先行”以及“美的造作”等摄影界普遍存在的现象:“从‘生活真实’到‘艺术真实’,实际上成为为我们的观念之神寻找形象配偶并乔装打扮的过程,其最终目的是换取艺术与既定观念等值,艺术的本质,成了观念的‘图腾’” ,“艺术究竟还不是既定观念和形式宣教的宣传图本,也不是实证主义的‘形象证明’”。这篇文章明确提出“悲剧意识”和对既定模式的尖锐批判,阐述了重视“人”的摄影理念和“主体意识”。胡武功《一面待树的旗帜》一文,则系统论述了摄影批评的现状,将批判意识引入摄影的批评和自我批评中去。这些理论在1988年陕西摄影群体组织的“艰巨的历程——中国摄影四十年”摄影公开赛展览中充分体现出来。

为配合“全国首届摄影美学研讨会”,“陕西摄影群体”举办了“西北风”影展,展出了二十多位作者的近二百幅摄影作品,其中包括侯登科的《大干四化》,陕西新闻摄影学会的领导认为这幅作品有影射讽刺之嫌,不同意这幅作品参展,在展出前不久退出主办单位。其实此前,刊登在1986年5月20日的《中国青年报》上的作品《出征》,就引发了长期而广泛的讨论。这幅作品由侯登科和潘科拍摄于1985年底,表现了即将赴前线参加对越自卫反击战的战士与家属告别的伤感场面,被一些人认为“缺乏革命乐观主义精神”,但是却得到了更多人的支持。而在更早的时候,胡武功拍摄陕南安康抗洪抢险的作品《洪水袭来之际》(1983年)就执著地坚持着摄影对事实的真实反映,照片并没有选取“有代表性”的表现抗洪胜利的振奋场景,而只是截取了拍摄者看到的抗洪抢险过程中最常见的场面。在坚持真实的信念下,现实的悲剧和人性的真切关怀展现在照片里。

总的来说,八十年代中期以来的“摄影新潮”既是对现代摄影形式的探索,又是一场摄影观念的启蒙运动。

“四五摄影”及“四月影会”的活动,使摄影从长期作为政治工具的地位中解放出来。其中“四五摄影”的历史意义更多来自于其文化启蒙的价值,与美术界的“伤痕美术”有相似之处,即仍在很大程度上沿用以往的技术手段,但摆脱了“红光亮、高大全”的创作模式,以独立思考的立场来看待创作对象;“四月影会”的活动,更承担了摄影领域从技法到观念的全面启蒙之重任,不仅直接激发了八十年代的“摄影热”,培养出中国改革开放以来的第一批摄影生力军,还在多种意义上探索了中国摄影此后的发展方向,形式主义摄影、纪实摄影、唯美主义摄影等风格都可在这里找到萌芽,也使中国当代摄影与西方二战以后一段时期类似,开启了这一平民主义摄影的潮流。

在视觉实验和摄影语言的探索方面,可以看到,早在二十世纪初,欧美先锋摄影从矫揉造作的画意摄影中脱离出来,注重挖掘摄影媒介本身的特殊语言,开始了现代主义的摄影实验。其所开创的摄影手法和风格,成为后代摄影师们继续推动摄影媒介发展的不竭资源。在八十年代的中国,虽然对摄影语言的探索始终没能像西方摄影界那样发展成一种壮大的潮流(这与形式主义绘画在中国的处境类似),但作为中国现代摄影的一部分,它为此后摄影的发展提供了更多的可能性,这也是当代摄影多元化发展所必经的一个启蒙期。同时,这些视觉实验和摄影语言的探索,也直接为此后中国摄影的发展培养了一批包括摄影师、摄影学者在内的中坚力量。

“摄影新潮”所掀起的关注社会、力求“真实”的摄影追求、以及由此生发出来的“纪实摄影”风格,在欧美早期现代摄影的发展中也曾起到了重要的作用。在二十世纪初,欧美一些摄影家开始走向“画意摄影”所谓模糊焦点论的反面。兴起于二十年代后期和三十年代的德国新客观主义摄影(Neue Sachlichkeit)和美国“f64”摄影团体,都强调直接的摄影表现,他们采用记录的手法,注重细节和清晰的焦点,反对对摄影底片的人为再加工。在这些现代摄影人眼中,摄影和绘画是完全不同的两个领域,他们追求的摄影乃是科学技术和摄影美学的产物,这直接影响了摄影作为一种独特媒介的发展。而更激进的是一些纪实摄影师的实践,完全不关心摄影是否被看作艺术,而更注重摄影的社会影响。他们背负着强烈的社会责任感,拍摄战争、贫民窟、童工、妓女,对题材,尤其是“苦难”题材的关注决定了一切,悲剧意识和人本意识成为这一题材的主要感情基调,这一趋势也在我国自八十年代末至今的摄影实践中始终贯穿着。

当然,当苦难题材的摄影成为“容易出彩”的范式性题材,当它们“无节制”的泛滥以至成为“投其所好的机会主义行为”时,拍摄这些照片最初的目的是否仍然具有悲剧意识和人文关怀也遭到质疑。而且,摄影行为本身所隐含的权力关系,往往把“苦难”变成一种可以居高临下俯视的“奇观”。

但毋庸置疑的是,首先,在八十年代的历史语境中,具有先锋精神的摄影人首先要做的就是打开摄影的多元可能,就是要打破长期以来“高大全”、“红光亮”一统天下的局面。在那个刚刚经历了残酷政治斗争的年代,在那个姓资姓社还在不停争辩中的年代,对“真实”的坚持显得格外纯粹和悲壮。同时,对这些“边缘”题材的拍摄往往要求摄影师克服许多现实困难,摄影不仅是一种记录和表达情感的方式,更成为许多有责任感的摄影师的生活方式。无论在八十年代还是在消费主义盛行的今天,选择苦难的题材进行拍摄,常常就意味着摄影师自甘奉行某种苦行僧式的生活方式,包含着摄影师本人的人道主义关怀和反思意识,而这正是先锋精神得以延绵的一个内在基础。

可以说,始自“四五运动”,被“四月影会”发扬光大、及至八十年代中期以来颇为壮观的“摄影新潮”运动,是中国当代先锋摄影重要的开端和组成部分。虽然相比美术界思想活跃的“八五新潮”,由于摄影媒介的特殊功能和摄影参与者的多元构成,摄影界的这种新潮是相对“保守”的。然而,“摄影新潮”为当代先锋摄影的发展准备了多种可能的道路,它与“八五美术新潮”等一同构成了八十年代中期席卷中国的一次思想解放运动,具有不可忽视的先锋意义。同时,“八五美术新潮”以来建立的先锋性艺术纬度,也为日后先锋摄影的发展注入了新鲜的活力。

4.影像生存:中国当代艺术的影像化表征

1986年11月,在山西太原的第二届现代艺术展上,宋永平、宋永红分别穿上红色和白色的衣服,把暴露出来的皮肤也涂上相应的颜色,在这个展示陶艺的展厅里进行了一场行为表演。表演者并没有赋予这个过程太多的阐释,当时也并没有想到要将这个行为过程记录下来,只是将之命名为“一个场景的体验”。“体验”的要义在于使艺术家感受独特的生命经历,它是短暂的,也是私人的、不可复制的。至于这个“体验”是否需要记录、是否是中国的第一个当代行为艺术、是否具有历史意义和文献价值,在当时的艺术家看来都不重要。正是基于这样的想法,艺术家事先准备好道具,进入场景开始表演,却没有想到要对这次表演做个影像记录。现在我们所看到的关于这次表演的照片,是当时观看表演的观众拍摄的。后来,《美术》杂志发表了这组照片,当时行为表演这种艺术形式还不普及,有人干脆就把这组照片本身当作摄影作品看待,甚至还有人对怎么把照片中的两个人物分别拍成一红一白十分不解,认为这是高超的摄影技术使然。

图4.1 《一个场景的体验》,宋永平、宋永红,1986年

如果说此时的镜头还只是作为无数观众中的一个,有意无意地记录了艺术家的表演过程,那么,到了九十年代,镜头就真的变成了许多艺术家的表演对象。随着国家对前卫艺术的戒严,行为表演失去了合法的展场,八十年代曾经轰轰烈烈的前卫艺术运动从“地上”转移至“地下”或“半地下”,艺术家作为独立职业者在北京郊区和大学周边组成了画家村。尤其是失去了公共表演场地和观众的行为艺术家,开始在镜头前进行表演,这种艺术变成了艺术家“圈子”里的艺术活动,有时候镜头是艺术家的唯一观众。在九十年代初,位于北京东部的中央美术学院附近出现了一个与圆明园画家村这个“西村”并立的“东村”,聚集了一批以行为艺术为主要方式的艺术家。当时也生活在“东村”的艺术家荣荣和邢丹文,以及他们手中的相机,成为这些行为艺术的直接观众。

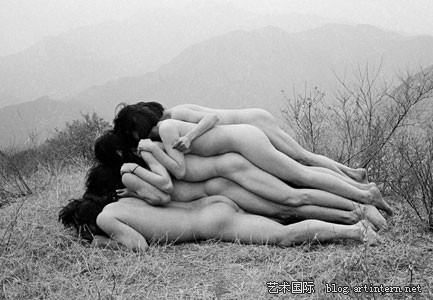

照相机镜头作为艺术的直接观众,在九十年代前中期的行为、装置艺术中承担着观看者和记录者的双重角色。之所以强调“观看者”的角色,是因为此时的照相机已经不仅仅是躲在角落里“抓拍”艺术过程的一个无名观众,在很大程度上,它成为艺术家面对的唯一欣赏者,行为表演以最佳的位置和角度呈现在镜头面前。1995年,摄影师吕楠拍摄了北京“东村”艺术家集体创作的行为艺术作品《为无名山增高一米》。这张照片以第一观众的身份记录了这次集体的行为艺术,使这次短暂的艺术行为得以通过图片传播开来。荣荣和邢丹文在九十年代中后期,开始有意识地以摄影为媒介进行艺术创作,“东村”的其他一些艺术家也在近年越来越关注摄影和艺术的融合。

图4.2 《我们:朱冥、马六明“第三类接触”》,邢丹文摄

图4.3 《为无名山增高一米》,吕楠摄 |