除东村外,全国各地的许多行为艺术家在这一时期都不得不将行为艺术变成镜头前的表演,通过这些记录照片传播他们的艺术行为和艺术理念。到了九十年代中期,照片更加脱离了单纯的行为艺术记录功能,而成为艺术构思的题中之义。留美艺术家艾未未在九十年代初回国后,拍摄了《透视研究》系列摄影作品。1994年6月,艾未未在天安门广场拍摄了女艺术家旁若无人的撩起裙子的照片。1995年,艾未未又拍摄了一组摔瓷器的照片,这三张在一秒钟内完成的照片不仅记录了摔瓷器的行为过程,同时也放大和延长了行为表演的时间,使这件昂贵瓷器的破碎过程作为一件艺术作品得以保存下来。

1995年,郑国谷拍摄了《我的新娘》系列照片,虚拟了他和照片中“假设新娘”的婚纱照和蜜月生活,在郑国谷看来,生活的真实是可以虚构的。这在黄岩的作品中也得以体现——1996年黄岩制作了数码照片《艺术家黄岩卧轨自杀》,虚拟了自己的死亡,1997年黄岩又制作了《中国克隆技术在1949》的数码作品,这已经完全是“观念摄影”意义上的照片了。

九十年代后期,艺术家借由摄影的形式将艺术观念表现出来的手法已经超越了摄影的技术性和传统定义,陈旧的摄影分类和名称已经不能满足这种新的摄影形式了。这首先引起了艺术界的关注,在九十年代后期举办了几次相关展览,比如1997年在亚运村北京剧院由岛子等人策划的“新影像:观念摄影艺术展”和次年在上海大学美术学院画廊由朱其策划的“影像志异——中国新观念摄影艺术展”。与此同时,摄影界也有学者发表文章使用“观念摄影”的概念,但是却引来摄影界的口诛笔伐。学者刘树勇1997年9月在香港《现代摄影报》发表摄影作品《权力》,将摄影名作重新命名,赋予它们新的含义,同时发表的《权力——有关摄影观念的对话》一文也被《中国摄影报》转载,引发了摄影界长达半年的持续讨论。

此外,九十年代前卫艺术的传播离不开一些民间发行的小册子,比如艾未未在九十年代后期主编出版的实验艺术刊物《黑皮书》(1994)、《白皮书》(1995)、《灰皮书》(1997),以及1996年至1998年间,刘铮和荣荣编辑的摄影刊物《新摄影》。另外,和这些小册子一样将艺术作为照片形式传播的,还有贯穿于整个九十年代的五届“中国当代艺术文献资料展”。这些小册子和文献资料虽然发行量很少,受众也仅限于艺术家的小圈子,但一方面这些照片资料使一些国外艺术策展人和画商对中国当代艺术产生了投资的兴趣,使一部分中国艺术家得以在国际艺坛上扬名,继而鼓励了国内的前卫艺术发展;另一方面,前卫艺术以照片的形式刊印,也成为摄影和艺术最早的融合方式。尤其是只出版了四期的《新摄影》杂志,其中推介的刘铮、荣荣、庄辉、邱志杰、蒋志、安宏、洪磊、郑国谷等十六位艺术家基本构成了中国当代“观念摄影”的先驱团体。

5.拟像与仿真:中国当代先锋摄影范式

5.1 现实的幻梦与超现实

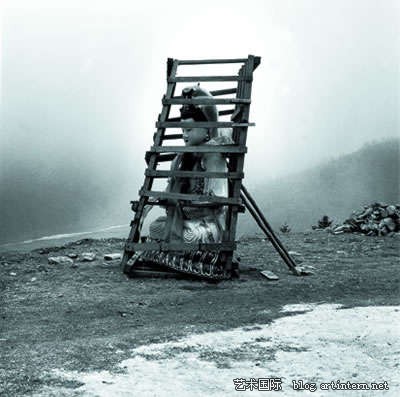

图5.1 《被缚的观音》,刘铮,1998年

在工人日报社工作的摄影师刘铮,从1994年前开始在中国这片辽阔的土地上“流浪”,他用纪实摄影的手法拍摄了中国当时的景象。然而在纪实镜头下,进入照片的现实显得有些诡异。他拍摄唱戏的人、断臂的乞丐、垂死的乡民、棺材里的人、犯人和僧人。随着拍摄的进行,刘铮镜头下的现实越来越显得超脱现实,而他拍摄丰都鬼城的“鬼”塑像、博物馆里的蜡像——这些人为制造的假场景——却在照片中栩栩如生。1998年,刘铮拍了一张泥菩萨的照片,这个被放置在山西五台山上的观音菩萨四周被木架子支撑着,刘铮将这张照片命名为《被缚的观音》。照片的名字赋予普通生活情景不同寻常的含义,这个在乡间常见的泥菩萨也变成了关于神性隐退的某种隐喻。这一系列源自生活现实的照片,逐渐模糊了现实的真假、虚实,也启发了刘铮逐渐脱离传统纪实摄影对记录客观现实的兴趣,转而开始着手发现和制造来自于现实的幻梦和超现实。1996年刘铮和荣荣创办了复印杂志《新摄影》,从中实践着他们非传统的摄影理念。这一年,刘铮开始创作他的《三界》系列作品,此时的作品与纪实摄影完全背离了。刘铮试图创作出一个关于中国人的“三部曲”,涉及现实、文化和历史,可以分别与他的系列作品《国人》、《三界》和《四美图》、《革命》相对应。

也许是受了《国人》系列中对戏曲演员和鬼怪塑像拍摄的启发,在《三界》中,刘铮让戏曲演员化着浓艳的戏装或带着凶恶的面具,裸体在舞台上表演着妖精诱惑唐僧、孙悟空三打白骨精等传奇故事。刘铮在这里扮演了导演兼摄影师的角色,他镜头下的妖精和戏曲脚本上描写的一样妖艳,但这种直观的视觉表现却极大地挑战了观众的视觉承受力。无论天堂、人间还是地狱,“三界”无一例外地都是魑魅魍魉混杂的鬼怪世界,现实和超现实在《三界》中毫无界线可言。这种对色情和暴力的迷恋,在刘铮后来的《革命》、《四美图》系列作品中一再显现。刘铮仍然扮演着导演的角色,《四美图》重述了中国古代“四大美女”在历史中的生活场景,虽然仍旧是穿戴着古装的女性裸体,刘铮的摄影从来不会显得娇弱无力,相反,“四大美女”在这里毫无娇贵之美,他们只是政治阴谋和暴力的凄惨牺牲品。这些裸体质询着历史的真相。在刘铮看来,历史并不是人类文明谱写的悠长牧歌,也从来不是抒情而唯美的传说,它是一个个政治阴谋下的色情交易和暴力征服,刘铮对历史的这种反思在《革命》中更明确地表现出来。在《革命》中,剥离了革命的意义和宏大叙事下感人的革命激情,剩下的只有情欲和暴力。2004年刘铮的新作《幸存者》是一组肖像作品,这些经过化妆的外国人头像,好像刚从坟墓中出土一样。这是为纪念“9.11”死难者而做的。在刘铮的作品里,生死、真假、现实和虚幻变得不再重要。

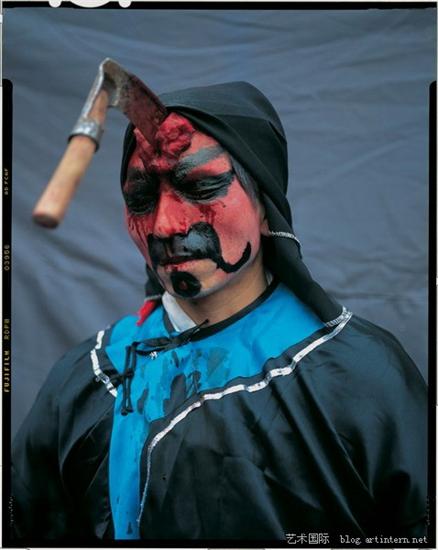

韩磊早期的镜头中充满了各色各样的戏曲演员、残障人、年轻人等在小城镇中生活的人,这些从八十年代中期开始的纪实摄影实践和后来刘铮拍摄的《国人》系列很相像。韩磊在九十年代中后期举办的《疏离》摄影个展上展示了这些照片。此后,韩磊曾拍摄过一组中国画意的风景作品,且用中国传统团扇的裱饰方法将照片裁成圆形的画心,以手工着色的失焦画面,呈现出虚实相间的朦胧感。韩磊将之命名为《虚构的风景》,然而与题目形成对比的是,这些风景的确是从现实中取材的。另一组照片《虚构的记忆》,也以同样的传统样式裁切成团扇状,画面上的人物模糊不清,手工上色使它们看起来有了老照片的历史感,与这一系列作品题目中的“虚构”和“记忆”暗合。之后,韩磊再次回到关中民俗中寻找素材,2005年展出了赤沙镇系列作品(《killing legend》)。这组看上去不可能在现实中存在的、且仍然以“传奇”命名的摄影作品,其实是对陕西关中一种民俗的忠实记录。十三张照片展示了民间流传着的十三种对恶人死后的刑罚,经由民间秘传的化妆术使这些在活人身上的表演显得格外血腥而逼真。韩磊并不像刘铮那样十分注重场面的表演性,他的作品没有特意的舞台布景和特殊的服饰,一切都是从现实中直接拍摄。这些表演者在现实生活中就是表演者,韩磊只是记录了他们的表演,然而,这样的现实却也和刘铮的作品一样看上去是超现实的。

图5.2 赤沙镇系列之一,韩磊,2005年

图5.3 《叫魂》,曾翰、杨长虹,2006年 |