5.2 宏大历史叙事与多元解码

庄辉在九十年代中期开始拍摄集体合影,他和三十个人侧身合影的三十张照片组成了作品《一个和三十个》(1996),刊登在《新摄影》上。之后,庄辉把集体合影的题材扩大化,他似乎变成了一个大型活动的组织者,想方设法和各个单位、村庄联系,组织成百、乃至上千人拍摄长卷式集体照。这种集体照在1949年后曾十分流行,在这样的照片中,无论是工人、农民、军人、教师还是其他身份的群体,活生生的“人”变成了万众一心的“人民”,个性淹没在集体无意识的千篇一律中。与密密麻麻看不清每个人面目的集体照不同,庄辉的集体照尺寸十分巨大,他试图把个体的“人”从群体的“人民”中还原出来,仔细观察会发现每个人的身上与众不同的一些小细节。庄辉的作品,唤起了人们对于国家历史和个人生命历史的追忆和反思。这些历史,还残留在当今一些中老年人的记忆中,国家的这段历史也是他们生命的组成部分。像电影导演给自己分配一个小角色一样,庄辉将自己也变成这些群体的一部分,他的这些作品大都由助手按下快门。庄辉从不义正词严地宣称自己对历史结构和重构的意图。在他看来,这一切都是一种“好玩儿”的实验。2003年,他举办了“十年”摄影个展,展出了他用傻瓜相机在现实生活中抓拍的一些风景和人物,一以贯之地延续着他对于现实生活的戏谑式观看。然而,无关宏大叙事的戏谑也好,充满人文精神的批判也好,他们都是对于集权时代的反应和反思,生命和历史的痕迹在这一代艺术家身上隐现着,“集体照”不仅是这一代人的生命记忆,也成为一个值得思考的时代的视觉符号。

王劲松在1992年曾画过一张油画《天安门前留个影》。“天安门”这一意向因其隐含的中国独特的历史和现实指涉而在当代艺术作品中频繁出现。“和天安门合影”在文化意义上,已经不仅仅是一种旅游纪念,它包含着存在中国人潜意识中的历史文化感受和国家形态的影射,在艺术家那里,这一形式又构成对历史文化反讽的符号。画家张晓刚从九十年代早期开始,借用中国六七十年代家庭合影照的形式创作了《大家庭》系列油画,画中的男女老少表情单调而一致,许多艺术家都使用这种“标准照”的模式作为独特的“中国符号”。九十年代中期,王劲松开始拍摄作品《标准家庭》,这一整张照片由二百张“三口之家”的彩色合影照片组合而成。“三口之家”是实行计划生育政策以后中国当代独特的家庭景观,也是中国一个特定历史时期的特殊现象,二百个家庭被统一排列在一起,造成了强烈的视觉冲击,中国人习以为常的“计划生育”政策在这里变成了一种独特的中国式奇观。此后,王劲松一直继续着这种大量统一模式照片组合的制作方式:以二十余张退休独居的老年夫妇照片组成的作品《双亲》(1998),一百余幅写有“拆”字的墙体照片组成的《百拆图》(1999),108张中国光头男性上半身裸像《气血图像》(2005)以及最近用高倍望远镜抓拍的国人系列《国字A号》(2007)。与庄辉将集体照中每个个体的放大不同,王劲松将这些照片排列成一整张照片,百余张彩色照片密密麻麻地排布着,个性特征再次泯灭在宏大的集体照片组合中,花花绿绿的照片突出了各自所属主题的震撼效果。

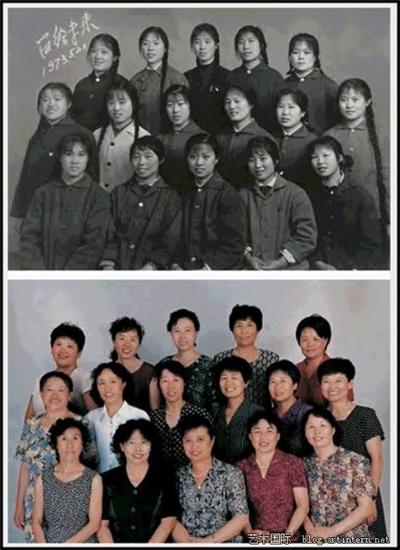

图5.8 《她们》,海波,2000年

海波对于旧式合影照片的利用更将人引向时光蹉跎、物是人非的历史沧桑感。他将六七十年代黑白照片中合影的人重新召集起来,让他们站在与数十年前拍照时相同的位置上,旧照片中风华正茂的年轻人,在新照片中都已经步入中年或老年,虽然年轻时的容貌在他们的脸上隐隐显现着,但时间使他们的历史一去不复返了。新旧照片的并置、相同的空间和场景,使“时间”这个作品中唯一明确的变量成为可以感知的历史痕迹。在作品《桥》(1999)的两张新旧照片中,曾经的小男孩长成了年轻人,桥上曾经的游人如今已经寻找不到了,剩下的只有那个长大成人的男孩在同一个地方眺望风景。经历了时间的雕琢,作为物的风景发生了些微的变化,而岁月流逝在人身上不仅仅是作为物的生理表象,更是难以言传的对心理的塑造,这在《他们》和《她们》新旧照片人物的对比中传达出来。

慕辰和邵逸农2000年的作品《家族图谱》利用中国传统家谱的形式,配合每个人的照片,组成了一张视觉家谱,肖像照上呈现的家族生活变迁也暗示着国家的社会历史变迁。艺术家李海兵也思考着将个人历史和对自我的追问融入民族历史变迁的主题。在1999年的作品《一样的我,一样的目光》中,李海兵给自己穿上了中国百年来的各个不同时期的服饰装扮,从长辫子长衫到平头短袄,再到梳着分头穿西装和时下流行的运动装,李海兵的表情始终如一,然而不同历史时期的叙事却在这件作品中急剧变化着,这一手法也出现在女艺术家王小慧扮演不同时期女性的作品中。在《谁是我》(2001)中,李海兵扩大了对历史的追忆视角,他分别扮演成兵马俑、被束缚的奴隶、唐僧、罗丹的思想者,每一个形象都是具有特定文化含义的视觉符号,艺术家从古今中外的历史脉络中寻找着“谁是我”这一问题的答案。女艺术家枫翎拍摄了一组和父亲的合影,枫翎夸张地穿戴着绿军装和红领巾,同样将个人生命历史投射到中国的一段独特历史时期中去思考。在作品《宁德年间》中,王宁德为他的摄影装置拍照,将国人的历史回忆与艺术家自己的生命记忆重叠。何崇岳《镜像——红色遗迹》(2005)系列摄影作品,更像是一组对革命历史痕迹的纪实摄影,与传统纪实摄影不同的是,摄影师在拍摄宽幅“革命遗迹”时,常常在照片中放置一面小镜子,镜中映出了正在拍摄的摄影师本人,个人的生命和历史遗迹在照片中重合。

对于中国“革命历史”的戏仿和反思,一直是中国当代艺术的一个思想资源,它既是中国一些当代艺术家独特的生命经历,也是受到国际艺坛欢迎的“中国符号”的一部分。早在八十年代,活跃于海外的香港艺术家曾广智就身穿中山装与西方各种标志性建筑物合影;在这些行为摄影作品中,曾广智的表情严肃而古怪,“中山装”和这种中国式装腔作势的表情成为艺术家对中国“革命历史”的反讽符号。徐一晖在九十年代后期拍摄了一系列模仿“革命历史”时期的照片,在《驾驶员手册》(1997)中,艺术家复原了文革时期流行的一张雷锋照片中的人物和场景,但将雷锋手中的《毛主席语录》被换成了《驾驶员手册》。徐一晖无疑对历史的真实产生怀疑,也许雷锋是一个英雄,但它首先应该是一个人、一个普通的驾驶员。高氏兄弟作了一系列具有强烈政治意味的作品,在拍摄于九十年代的和天安门合影的照片中,艺术家举起的双臂和红色手套恰恰跟天安门城楼上的红旗构成了一个红色的十字架,身边引来的两个警察也正好维持了画面的平衡,后来的摄影作品《天安门装置》则对天安门上的毛泽东头像进行了倾斜不同角度的拍摄,仿佛隐喻着对历史和伟人的不同层面的读解。2004年,曾在九十年代拍摄“狗眼”照相的莫毅,也和他的异国女友一同创作了一系列“红色闪光灯下的风景”,带有明显的政治和民族指向性。

梁越的数码作品《相见恨晚》将不同时期同一个人的脸拼接起来,和海波的并置作品相仿,他们同样从自己身边朋友家人的照片开始创作,但不同的是,梁越后来的作品越来越明显地超脱个人的生命叙事,而转入对国家和城市历史变迁的关注。在《相见恨晚》系列的后续作品中,梁越将毛泽东、刘少奇、鲁迅等历史人物年轻和年老时期的肖像照片拼合成一张脸,对历史人物符号的利用在《主席走遍全国》系列作品中更具历史指向性。梁越将毛主席的黑白照片置入“新北京”、“新上海”的彩色照片中,后来这组照片发展成《新北京》、《新上海》系列,主席的形象不见了,艺术家将不复存在的历史建筑还原到它们原本存在的城市环境中,但这个城市却是现代的彩色都市,与色彩单调的历史建筑形成对比,在这个系列中照片的政治性完全被历史性取代。

将历史人物置入现实场景的摄影作品,往往暗示着历史对现实的质询,或将现实引入历史语境中的反思。缪晓春的《过去对现在的访问》(1999-2003)系列作品中,就反复出现一个按照艺术家自己形象翻制的古代文人雕像。这个褒衣博带的清瘦“文人”与现代都市中的各种景物合影,从而表达了艺术家对于当下社会中历史文化价值状况的担忧。缪晓春在2006年又推出《虚拟末日审判》系列数码影像作品,结合3D技术的立体效果和音效展出,赋予现实问题神性的思考纬度,同时也将现实和历史引入人类未来的存在中。

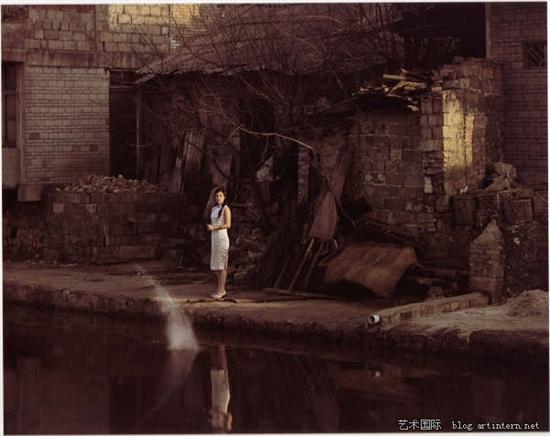

图5.9 《三线·水城》,陈家刚,2004年 |