| 布里吉特 · 乌尔美与吉娜 · 惠益普的对话

当您第一次进入档案工厂,您的第一观感是什么?

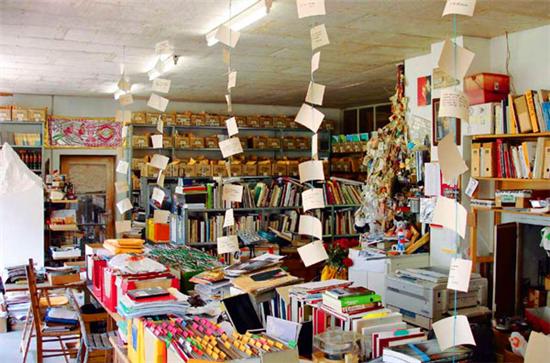

面对如此之多的文件,人们可能会心生恐惧。不少人可能会想,这里简直一片地狱般的混乱。然而我的第一观感却是惊奇而又被深深吸引。从见到档案工厂的第一眼起,我就深爱上了这里。纸张的味道、灰尘、蛛网,我的感受是,简直棒极了。

哈罗德·史泽曼称其档案馆为他的记忆库。除了他本人之外,其他人也能熟悉这里的环境吗?

只要领会了这里的体系就可以做到。在档案工厂里,不能被动等待,它不会主动向谁开启。如果足够主动和好奇,它就会向你敞开。

混乱与秩序的关系是什么?

不能说这里是混乱的。这里的布置其实是系统的,理性的,自成体系,独一无二!实际上它拥有多个体系,亦即哈罗德 · 史泽曼的体系,以及由此衍生出来的体系。一旦人们熟知这些体系,或者相信自己能够掌握它们,就会在寻找的过程中如鱼得水。

那么这里的秩序究竟是遵从哪个体系呢?

档案工厂是一场游戏。在这场游戏里,每个空间都有其功能。哈罗德 · 史泽曼将艺术家、博物馆和城市按照字母顺序排列分类。入口处放置巨大桌子的大房间,专门用来进行策展准备工作。这里还有无数盛放艺术家卷宗的梅乐红酒纸箱。光是关于卡塞尔第五届文献展的文件,就重达七十多公斤。接下来,还有一个放置目录册和艺术家专著的房间,一个放置杂志的房间,最后再有一个放置艺术家卷宗的房间。哈罗德 · 史泽曼根据中世纪桁架命名的“骑士厅”,主要用来存放照片、幻灯片以及舞蹈、电影、戏剧类主题的收藏,博伊斯和杜尚的“小岛”也在这里。楼梯间主要放置史泽曼本人策划的展览的目录册。一楼则是图书馆,此外全部的展览材料也在这里按照时间顺序排列存档。最后一个房间放置传真材料。传真是史泽曼所能接受的最为现代化的设备。原则上他不去碰电脑。这里的一台电脑是供我们工作使用的。

他不写电子邮件吗?

是的。他过夜的酒店都熟知这一点,一般早早为他把电邮打印好,放到他的房间里。哈罗德 · 史泽曼抱着一台笔记本?——这简直太难以想象了!

自 1995 年起,电子邮件已经逐渐得到普及,对于全球化的艺术界亦然。史泽曼是如何与外界交流的呢?

通过传真。收到电邮后我们为他打印出来。接下来的工作便是,把这些电邮分类、存放以及保护好——总而言之,就是把这些档案保护好。哈罗德·史泽曼本人总是不停地写作记录。要是把他所有的笔记铺展开,大概可以绕地球好几圈呢!

史泽曼在他的档案馆里也常常保存一些琐碎的物品,比如 100 多张他搭飞机出行时的行李条。这些行李条后来在他的“金钱与价值——最后的禁忌”展览中被串成一长串展示给观众。

这些行李条是他的收藏癖好的一个见证。当他旅行归来回到档案工厂后,我们就把行李条串起来。这是一项不断扩展的工作,这一长串行李条记录了他在全世界的足迹。我们还有整整一箱子的行李条没有串进来。也正是以同样的方式,档案馆日益壮大。一件事情带动另一件事情。对我来说,这就有如游戏中的自发行为。史泽曼在策展时也常常这样随心所欲。

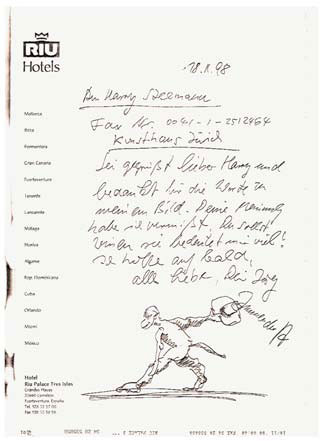

约克 · 伊蒙多夫与哈罗德 · 史泽曼之间的传真件,1998 年。

在他的收藏品中,有什么他分外有感情的物品吗?

当然有,比如艺术家的小礼物等。史泽曼也收集一些与艺术没有直接关联的物品。他的祖父曾是伯尔尼的理发师,他收藏着祖父曾经碰触过的东西,理发工具等,比如定型用的烫发钳。他还收集报纸上对自己感兴趣的现象的报道。2004、2005 年间,我为他的最后一次策展“比利时想象”工作时,发现了一个题名为“海啸”的挂式文件夹。印尼大海啸发生之前,哈罗德 · 史泽曼就已经收集过这方面的资料了。

他从来没有扔掉过什么吗?

当然扔过,而且总是很迅速但又不乏理智。当他结束某项工作时,110 多升的垃圾袋子都会被塞满。

这个档案馆如何折射他的工作方式呢?

这个档案馆是他的工作的核心。他是一位严谨的收藏家,也是一位严谨的策展人。当他制订计划时,很多想法早已在他脑海里成形了。就如意大利俗语所说的,他有着“钢铁般强悍的记忆力”。史泽曼培植了记忆的艺术。要回答在他的档案馆找不到什么东西,恐怕要比回答在那里能找到什么简单得多。

那么档案工厂与他的“癖好博物馆”之间是什么关系呢?

档案工厂是“癖好博物馆”的镜子吗?我不好说。档案工厂很吸引人,有独特的风情,不断进行表演。它是一个无穷无尽的拼图。而“癖好博物馆”更像是他的心灵,那是一个只在大脑中存在的乌托邦,无法像档案工厂这样物质化具体化。

或许档案工厂不仅仅是他用来工作的工具库。可以说这更像是他的安乐窝吗?

——或许吧。哈罗德 · 史泽曼在档案工厂身上投入了大量的心血。实际上它自然而然就发展起来了。对于档案工厂来说,史泽曼可谓是一个很棒的雇主:他让它随意拓展,从来不做任何限制。站在档案工厂当中,人们会对此深有体会,能感受到它的诞生,它的成长……我很难接受档案工厂就此消失,不能继续存在下去。哈罗德· 史泽曼的光芒,与档案工厂一直同在。如同他的展览一样,档案工厂也折射出他的个人魅力。我们应该让这个知识宝库继续存在下去,就如哈罗德 · 史泽曼曾经做过的那样。

布里吉特·乌尔美是一位艺术评论家。她曾在苏黎世攻读历史、传媒与政治学,在伦敦金 · 史密斯学院攻读艺术史。自 1989 年起,她开始为瑞士的各大媒体写文化和艺术评论,并制定目录表。2008 年,她与西蒙 · 毛瑞尔一道策划组织了在苏黎世海尔姆赫斯现代艺术博物馆举办的“玛侬——人物”展。

哈罗德 · 史泽曼的档案工厂景象 |