糖纸七

时间:2008年9月6日

地点:798艺术区料阁子17号

刘:第一次看到你的作品感觉很亲切,因为我小姑以前也收集糖纸,你的作品,跟你同代人看后,有什么感觉?

张:看过我的作品的人并不是很多,我也和一些人聊过我的作品,看法不一,尤其同年龄段的人,大家虽有相似的成长经历,但想法却各种各样,有些同学质疑我画得那么细的意义;有些朋友也觉得很亲切,尤其写生的那些小画,能把他们带入八十年代的回忆;还有人说女性艺术家不应该过多的关注社会的大问题,更多的应该关注自己的私密世界和生命体验,而我还是很痴迷于这种创作的过程,能给自己很大的信心,看了张小涛老师《微观叙事》的展览后我更加相信可以用以小见大的方式揭示社会本质问题。不管别人怎么看,我想艺术家就是要把自己的想法尽力表达出来。

刘:是什么原因让你走向了照相写实主义道路的?

张:要说照相写实主义,我觉得我还不完全是,如果看原作就会发现,我只是画的细,还是有点绘画性的,可能画面具有图片感吧,真正的照相写实主义绘画我见过,那真是比照片更具真实感和感染力,不管是克罗斯还是冷军他们,都有这种特点。我也不知道以后会不会朝那个方向发展,这要看我的心态和审美追求的变化,但我认为我目前这种创作风格还能够表达我所想要的主题观念吧。

刘:现在当代的艺术家很少走超写实的道路,你觉得采用超写实的这种绘画语言在当代还有什么其它的意义?

张:其实绘画技巧和表现形式只是表象,所传达的主题和观念更为重要,还有我的性格原因,喜欢挑战比较复杂的事情,而且当代绘画中也还是有很多艺术家选择超写实的方式,例如英国的格伦·布朗,中国的石冲、冷军等。我们都知道照相机的发明催化了绘画艺术两个极端的诞生,一种是远离现实物象的抽象主义,另一种是用手工技巧挑战照片的真实,半个世纪以来,照相写实主义还在发展,只是传达出更多的是观念,而并非仅是让人惊叹的技巧。

刘:你的作品需要很强的中国历史背景和当代社会背景做为参考才能够解读,假如说没有这种文化背景的人如何去解读?

张:记得我的老师说过一句话:“了解西方社会是对它当代艺术最好的解读。”这句话同样适合于中国当代艺术。人们喜欢一件作品往往首先是被它的视觉图式所吸引,真正对作品感兴趣的人一定会努力去了解作品背后的人文意义。我当然希望我的作品从视觉到观念都能够成立,但也不会介意不了解创作背景的观众误读,只要他们喜欢就行,哪怕是在技巧上或是视觉上,都没有关系。

刘:在中国流行波普艺术,像王广义等艺术家,你认为你的作品和他们的作品中采用现成品的方式有什么不同?

张:波普艺术家从安迪·沃霍到里希滕斯坦以及王广义,他们往往将社会流行元素进行挪用和再创造,作为架上绘画,表象形式上也多呈现出一种明快简洁和平面化特征,而我目前的绘画作品更多的是再现真实生活中的视觉现成品以传达主题。从手法到观念我和波普艺术家们有很大差别。

刘:一般来说,女性艺术家都比较注重生活经验,而不注重形而上的思考,你对这种说法有什么看法?在你的艺术实践中哪些画家对你产生了较大的影响?也就是说你最喜欢的画家都有谁?

张:其实我在第一个问题里面也涉及到这个内容,这是由于男女性别在社会中承担的角色差异形成的习惯思维。我承认当代艺术中不论国内还是国外成功的女性艺术家对自身生命的体验的表达是多数的。但是也会有更多的女性艺术家选择形而上的思考方式来传达自己的观念。说起我喜欢的画家,有很多啊,大卫·霍克尼、里希滕斯坦、克里姆特、弗洛伊德等都曾经对我产生过影响,要说对我现在最喜欢的画家还是杰夫昆斯,他的绘画和装置都让人着迷,上次来北京在佩斯那边第一次看到了昆斯的原作,比我想象的还要好,在我眼里他是那种视觉感,观念性,技巧都很棒的大师。

刘:仔细看了你的作品以后,我发现商品经济时代留给你一种阴暗的印象,这也有社会监督体制不健全而导致的,你觉得商品经济时代是否也有好的一面呢?

张:我认为这是社会发展的一个过程,也是中国社会飞速发展所要付出的代价,例如环境污染,假冒伪劣产品出现和盗版流行,还有价值信仰的迷失等等,如果说好的一面,那就是可以不断发现问题,会使法制更加健全,社会会慢慢地进入常态化。

糖纸八

刘:看了你对城乡结合部的调查后,你觉得这种劣质糖果对老百姓的影响是怎样的?据我所知,很多老百姓明知这些糖果是劣质加工出来的,但是还是要买,这种情况反映了中国一种怎样的社会现实?

张:老百姓的经济能力和生活习惯决定了他们对社会问题的漠视,很多人买这种糖果自己并不一定会吃,或当礼品送人,或进行贩卖以获得更大的利润。中国的消费群是两级分化的,一类是劣质廉价的消费群,另一类则是名牌和奢侈品的消费群体,随着社会的不断进步,我想这种现象会有所改善的。

刘:对比古代的艺术我们发现我们已经走得很远了,你认为这种远离对你的艺术创作有什么影响,我的意思是当代艺术对于古典美的缺位,而却时时在商品中找到它的影子,花花绿绿的糖果颜色不正是中国传统民间喜欢的颜色吗?你有什么感想?

张:具有民间传统审美的庞大消费群体,会促使商家在产品包装上去迎合他们,而我们现在看到的花花绿绿的糖果颜色也不仅仅是民间所偏好的艳俗色彩,还包括了更绚丽的都市流行色彩,这也能体现他们对美好生活的向往憧憬,其实几千年来的民间美术一直没有上升到一个文化主流高度,其中一个原因就是因为它的色彩过于绚丽,古人先哲曾讲:“五色令人目盲”便是这个道理,而在中国传统视觉艺术中,价值最高的却是以黑白为主的水墨艺术。

刘:你对艺术品采用的媒材不同所产生艺术效果有什么看法?比如说这次的展览的作品中,你的作品的材质是多种多样的。

张:一个创作观念的完成可以是多形式,多手段的,这样就可以更立体地,多角度地,更充分地表现主题。就像表达一种情绪,可以选择音乐形式,也可以选择散文或诗歌的方式。我认为不同的媒材不但不会冲突,还能更好的发挥艺术家的创造力。

刘:这次展览中,你的作品背景资料整理的很充足,比如采访老糖厂工人,还有收集老糖纸做展示等等,在整理和收集的过程当中是否有新的发现和感悟?

张:我觉得一个展览就像把平时的积累的文字编成一本书,东西都是现成的,有些需要删减,有些需要扩充,在这个过程中,有新的体会和发现是很自然的,做一个展览肯定要考虑现场展示效果,过去平面的东西很多,缺些立体的空间的作品,要考虑用什么材料,怎样能更好表现主题,想的多了,就有了新的发现。还有通过采访老工人,知道了自己的收藏有很多背景故事,对自己的成长时代理解更深刻了。也就是在这个过程中,我创作了《我的八零年代》系列写生,这时少年时代留下的玩具和物品都成了我的写生对象。这些社会调查的背景资料,让我明白了时代,物品,生产者,收藏者,现代社会它们之间的关系,通过艺术创作去理解,物品是生命过程的记录。

刘:在这次个展中,你的装置作品《一块,两块,三块,好多块》,纯净的白色方糖被置换成了五颜六色的制糖原料,这个作品想反映出什么样的主题?

张:【糖果:是以白砂糖、淀粉糖浆(或其他食糖)或允许使用的甜味剂为主要原料,按一定生产工艺要求加工制成的固态或半固态甜味食品。】而我的装置作品分为四个组成部分,包括纯净的糖块立方体,粉末状食品色素,液体水溶添加剂,可购买的成品糖果。通过不同形态的物质来示意出糖果从原始材料到市场流通品的形成,我们一般只看到现成糖果而忽视了它的加工过程,我借用分离法使观众直观的对我们的日用食品的质量进行反思,这就是我所表达的主题。我相信细节决定成败,而商家却在这些生产细节中牟取最大的利润,消费者往往成为市场中劣质食品的受害者,这种现象的存在也反映了我们的社会监督制度的不健全。

刘:你对艺术和日常生活之间的关系,是持什么样的态度?在你的作品方案中,我们能清晰的感觉到一种持续的对日常事物和矛盾的观察,并以此打开个人的空间。

张:这真是矛盾的对立统一啊!坦率地说,我的艺术创作和日常生活总在打架,在工作室进行创作时可以进入完全的个人世界,独自来感受从作品开始时的兴奋到中途痛苦的煎熬再到作品完成的满足,是别人无法替代的享受过程,而日常生活中,上课、回家、社交,对自我都要有所顾忌,因为要考虑别人的感受,我在不同的环境中转换角色,也许这种自我分裂的矛盾才是真正的生活吧。在现实社会中,哪个人又何尝不是这样呢?我其实是个很固执也很怀旧的人,对很多事情总是记忆很深,有朋友笑我会把同一个故事讲好几遍,我一旦喜欢某种东西就会很痴迷地变着花的想着它的乐趣,在个人世界中重复着,咀嚼着,品味着。而这个只属于自己的空间别人是无法进入的,唯有通过艺术才能使别人感觉到我在想什么。

刘:能否简单谈一下你个人的艺术背景?

张:每次谈到这个问题我就紧张,做当代艺术我是半路出家的,也就是几年时间吧,以前很爱玩,喜欢给背包绣点花,玩玩电脑图片特效,给家里做点壁挂装饰,没想过要做艺术家,毕竟自己是学工艺出身的,记得几年前我无意的一幅画被一位老师说:“好,真不错,有霍克尼的感觉,你应该做当代。”这时侯我还真不知道谁是霍克尼,赶快就去找他的画册,借了很多当代艺术的书恶补,看了《莫兰迪》﹑《杜尚》﹑《波伊斯》﹑《霍泊》等等,终于明白了,当代艺术的琳琅满目和视觉创造是多么有趣,念研究生时,导师问我研究方向,我说当代艺术,后来参加些展览,好多人鼓励,我这人就怕鼓励,别人一夸,我就来劲,就这样做艺术由爱好变成了职业,后来发现越来越辛苦,有时痛苦和成就感交替着占据大脑,可世上没有回头路,既然选择了就好好努力做下去吧!

糖

——我看张嫒邨的近作

如果说每个艺术家每次创作都是对自我存在的寻回和认知自我的处境,那艺术家要从何处去寻找这面映照自我与环绕自我的镜子?我们身处一个用机械复制而形成的花花绿绿世界中,物质的富有并不能改变我们精神贫瘠的现实,要寻找精神的自足也许凡·高的一只旧鞋就足够了,而我们的审美已经将其变为了笑谈并密封在“历史”这个博物馆幽暗的灯光下。而当代艺术已经不再是古典美好与崇高幻象的祭祀,当张嫒邨将目光转向糖这个主题时想说明的不仅仅只是糖果的甜蜜和华丽的包装,与现实映照的是作者对糖果里所蕴含的社会问题的关注和自己成长历程对糖果的回忆。也许爱之深,才恨之切,当年甜蜜珍贵的回忆碰上如今糖果这艳丽谎言掩藏的粗制滥造时,无论是作为一名公民的社会责任感的驱使,还是作为艺术家敏感心灵的回应,我们都需要以其历史为镜,以其犀利的笔触梳理这人欲横流的经历。

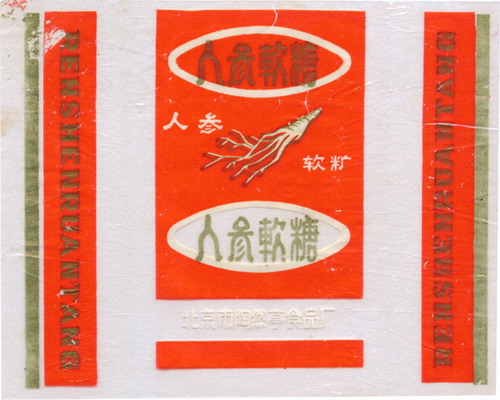

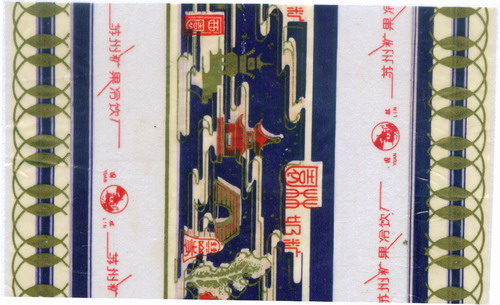

在中国改革的几十年里,社会变化是巨大的。几十年前,中国的土地上还没有现在如此多的高楼云集的城市、高速公路和超市。那时的中国是贫穷的,而张嫒邨的记忆留在了那个时空:中国的计划经济时代,因为物质匮乏,粮食都是配给制,每个家庭的粮油本子上记录了每个月能够购买的粮食和食用油的量,每个地方的粮油都有一个国营的粮油站统一出售,而糖果只有在喜事和过年的时候才会出现在餐桌上。那时糖寓意了喜悦、甜蜜和激励,而糖纸作为这些感受的凭证常常被一些细心的女生精心的保留下来,收集糖纸是当时女生的课外生活之一,这不仅是一种糖纸的累积,也是一个人的快乐的累积。当快乐累积到一定量时,她就成了生活的歌谣。而一片一片记忆中飞舞的糖纸,它是廉价的,但也是当时快乐的价格。相比之下,以往的这种快乐在现在已经成为了遗忘。

现在是一个富有的时代,但也是一个需要人们不断需求的,而又不断生产得到剩余价值的消费时代,让人们欲求不满的是它的处世之道,强调落差,制造落差,是它的能事,它需要山坡让人们攀爬,正如现在所宣传的“超越梦想”,而它是梦想的制造者,也是梦想的独裁者。而我看到的时代,制造的不是山峰而是深渊,山坡成为峭壁,人们在上面攀爬不是为了追随梦想而是为了逃避黑暗。而艺术家要以何种方式去对抗这种制造梦想的理性机器?或许这种对抗只能显现艺术家婴儿般的天真和无力,或者艺术家注定要成为理想主义的门徒而在现实矛盾的泥潭里打滚。但现实中艺术家已经开始拥有了哲人的慧眼,他们了解现实也击碎现实的外壳,露出内脏。

随着物质经济的飞速发展,贫富差距在不断拉大,这已经不是我们能够从官方的小数据中所能够洞悉的,如果能的话,那就像满身尘土的考古实习生对秦始皇寝陵的妄想一般了。对于这个话题众多的学者已经疲惫正如他们下的结论一般,“还要继续持续五至十年左右”。我无从知晓这是一种悲观的看法还是一种乐观的看法。只是在打哈欠之余,我发现张嫒邨的作品中更敏锐的发觉这个秘密其余的趣味:作为贫富分化严重的中国,城乡差距一直是困扰社会的一大难点。据统计,城市居民的平均消费能力是农村居民的八倍,这其中的一大堆不平等就不细说了。讽刺的是中国80%的都是农村居民,而中国建国时期的主力军也是农村居民,这不禁让人会想到兔死狗烹的那句俗语。再看看城市和农村的过渡地域,我们称之为城乡结合部,这里是最能反映城乡矛盾的地区,而张嫒邨的作品中的糖果就来自这里的小卖部,这些糖果大多数来自地下的黑加工作坊。在糖果可爱的包装背后往往是糖果本身的劣质,而这些糖果的主要购买者大都是来自农村的人们,可能他们中间有些出自无知被糖果的外表所欺骗,而更多的是明知道糖果的质量差,但是因为没钱买不起更好的而被迫无奈地选择。这些糖被用于张嫒邨童年的同样的习俗,像过年、结婚、生子、考上大学……吃糖在中国是喜庆事物的一种礼节,只不过在张嫒邨和这些普通人的回忆里,这个礼节加了一些二氧化硫、亚硝酸盐、防腐剂和更加艳丽的包装。无疑这些糖果是那一倍的消费力对八倍的消费力的拙劣的模仿,如同以往我的童年用树枝竹棍来模仿武侠中的宝剑一般,虽然可笑但却满足了那一时的虚荣心,但是假如为这模仿还要以失去健康甚至生命为代价时,那这种模仿就太可悲了。

糖果作为张嫒邨创作的母体,一开始就是牵连着复杂的社会背景和艺术家的情感回忆的引线,艺术家对它精心细致的刻绘本身就在喻示需要我们对其文本存在的千丝万缕般牵连的社会问题的细心关注。张嫒邨以其早年收集糖纸的记忆为映照,以其笔锋的细腻寻找思维的细腻,体现了一位女性艺术家特有的角度和温情。而对于她的创作语言超写实绘画技法来说容不得半点急功近利,一幅作品完成需要数月之久,必须像做社会研究一样按照步骤理性完成,虽然作品完成后只是一张限于模糊绘画和照片之间的图片,但是所有劳作的意义都在于呼喊关注图片背后的故事。

或许在这样一个机械复制的时代,图片在人们面前的作用微乎其微。每天我们要接触太多的图片,而太多的又被我们遗忘。在读图时代,我们已经厌倦追问,这也是社会的冷漠的病症之一,也因太多的视觉垃圾充斥着我们的眼球,可谓“五色令人目盲”。面对如此世界,张嫒邨的作品可能仅仅成为高速路上的风景而被人们一扫而过,但是对于艺术,她以她的真挚和智慧记录下了这个被命运和理想捉弄了的社会的最真实的一刻。

刘智彬

2008年9月于北京

|