时间:2008年11月22日

地点:北京市朝阳区南十里居亮马嘉园 高名潞居所

高名潞:我们其实一直面临马克思社会主义反映论的艺术模式。社会是这样的,说艺术反映了社会,两者就是很简单的一个等同,社会好像就是艺术。马克思主义的反映论在这么多年来成为一个模式化的理论。现在,我们应该怎么替代这个模式呢?这就是一个大问题。所以我这么多年一直在研究这个问题,去美国哈佛读博士,还真正把自己放在一个当学生的位置上,在第一线上触摸他们的现代主义东西。

隋建国:你是去近距离地看他们的现代主义理论结构。

高名潞:是得,然后我觉得这个东西很难摆脱的了。因为我们从一开始就受到西方的制约了。所以你现在要想摆脱它的话,你不能完全指望用它的东西来摆脱它给我们带来的束缚。如果说倒退几千年的话,我们这个农业社会都是自发的,它是原生态创作出来的文人画,创作出来一个系统的东西。二十世纪以来,现代社会没有办法原生态地生发这个东西,因为你始终是跟……

隋建国:因为多了一个外部环境。

高名潞:跟西方这个东西,这俩是不能……

隋建国:社会之外又多了一个因素。

高名潞:多了一个因素,所以这两个往前走的时候,互相之间是没有办法的,它们纠缠在一起,让我们搞不清这个关系。你拥有他它,他它拥有你,所以我觉得我们就为什么要搞清楚他们这个系统的原理,在他们的系统当中再看我们这个系统跟他们的那个……

隋建国:建构,对,比较一下,看看。

高名潞:所以这个是这样。简单地说,我就觉得实际上西方的整个现代系统是围绕着一个再现艺术,怎么样再现一个真实的问题,是吧?从康德一直到波德莱尔,都是这样的。柏拉图以来就是模仿,模仿就是写实的一个东西。然后所谓的一个抽象的一个东西、理念的一个东西、表达理念的一个东西,还有表达一个认识论的问题。所谓认识论的问题就是什么是艺术的问题。

隋建国:这是观念艺术之后的事。

高名潞:实际上在观念艺术之前也有了,但是没人能提出来。

隋建国:没正式提出来。

高名潞:但是这个早期现代主义还是比较执著,因为它当时要反形象,它反文学叙事。因为“形”的东西必须有一个寄托,它要讲故事并依附于文学叙事。这种情况下,它那种古典写实的东西摆脱不了文学的内容。

隋建国:文学性、故事性。

高名潞:摆脱不了文学性、故事性。所以现代主义一出手,就要反这个东西,回到艺术自身,艺术形式本身就是自足的。

隋建国:就已经行了,不模仿任何东西。

高名潞:已经行了,不模仿任何人了。然后那么这样的话,它强调的就是直接再现理念,就是这个理念这个东西它是直接……

隋建国:看得见,变成看得见的。

高名潞:变成看得见的,看得见就是一个中间抽掉了叙事的那个过程了,直接把这个形式给你和理念就对应起来了。

隋建国:理念的形式化。

高名潞:理念的形式化,或者是有意味的形式,不管它怎么说,反正都是他它们两个(理念和形式)。但是这两者之间始终是二元的,我最近我也在一直研究这个,发现它们是这个关系。实际上现代主义的时候,西方认为它可以通过感觉、直觉把理念叙事的东西注入到一个纯粹的形式当中去。而后期的,像极少主义等流派,它认为形式的东西就是你看到的东西,它自身就是在有一个自然的本质、有一个物的物性。实际上我发现它是一个循环关系。它们现代主义整个就是一个同意反复,不管是内容、形式,形式、内容,实际上它们就是在这里边出不来,它是掉到一个……

隋建国:循环去了。

高名潞:既二元对立,同时又是同意反复的这个状态当中,然后出来的观念艺术。观念艺术一下子就提出来,认为前面说的这个东西没有太大意义,其实艺术最重要的是一个……

隋建国:它质问艺术的根。

高名潞:它质问艺术的根是什么,它最早还摆脱不了柏拉图的理论。那么它就认为艺术其实就是从理念而来,艺术不是内容和形式的一个问题,如观念艺术家约瑟夫·克索斯的《一把椅子和三把椅子》就给我们带来的启示,这三把椅子中,椅子是一个概念性的,我们通常想到椅子的时候,我绝对不会想到这把椅子,我想的是椅子是四条腿能够靠着这么一个东西。那这个椅子是概念,所以所有任何的所谓的真实和艺术的真实都是一个概念问题,而不是具体看到的形,或者是一个怎么样去表现这个椅子的形式的问题,而是本来的这个概念。所以这也是观念艺术一开始入手就提出的问题。但是它改了,它一开始是从概念出来,但是后来它把它又扩大为艺术和体制的关系。所以七十年代就开始批判体制,那么艺术实际上由杂志、画廊、市场、拍卖、整个系统美术馆控制,艺术家实际上是被动的,艺术家实际上是受制约的。

然后到了八十年代以后又什么女权主义,后殖民主义等等,它又放到更大的一个环境中去,那么这是什么东西呢?这是认识论问题,这是关于艺术的认识论问题,什么是艺术的问题。所以你就看到这三方面构成了整个西方艺术的一个基本的一个主体性的东西。我们中国一直也都多多少少涉及到这些。

隋建国:其中有一点会弱一点。

高名潞:是,但是我们基本上都有。

隋建国:都有。

高名潞:但是我们能不能用它去解释我们中国艺术的发展。如果你看现象的话,我们指定是要用这个去解说现实情况。但是如果看到,比如说像你刚才自己对自己作品的表述,看到还有很多。因为我一开始研究“意派”,我是从所谓的抽象入手。抽象,实际上我只是拿出来抽象说事,实际上抽象远远不能承担“意派”的概念。所以现在面临的问题要……

隋建国:重新驾驭系统。

高名潞:重新驾驭系统。在这个系统当中媒介的东西实际上都是无关紧要的,抽象艺术绘画也好,装置也好,或者什么,都无所谓。关键是你自身的自足性,你提出这个理论的自足性。然后我就发现,这个是理、识、形,实际上中国古代早就提出来了,张彦远在九世纪就提出来一个理、识和形的问题。“理”他认为就是像宗教的“卦象”这个东西,“识”就是“字学”,就是书法,其实我们“字学”的东西,中国关于字学的《六书》系统太……它还不只是《八法》,《八法》还是写书法的问题。其实书法还是从“字学”里边出来的,所谓“字学”就是文字学,文字学的《六书》。这个《六书》太丰富了,里边实际上基本上囊括了大概所有的艺术问题。

隋建国:你说的这个《六书》指的就是“篆书”?

高名潞:不是,不是那个形象的,《六书》只是会意、象形、假借等等。

隋建国:就是中国文字的构成。

高名潞:构成的基本的原理,《六书》。

隋建国:这个其实是很哲学的东西。

高名潞:很哲学的东西,很观念化的东西。所谓那个什么是艺术的问题,你都可以在《六书》当中去找到。

隋建国:语义学、语言学的东西。

高名潞:指事,那就是说一个东西怎么能够指示一个东西,会意、象形、转注、假借,还有一个是叫什么?

隋建国:形声吧,可能。

高名潞:对,还有形声。这个基本上是把这个说全了。所以为什么中国书法文字能够代表世界上非常独一无二的一种艺术,就是跟它包容的东西太丰富了。

隋建国:它建立的基础高。

高名潞:对,它建立的基础高。

隋建国:就是这个语言学、文字学、语义学这个东西。

高名潞:然后你就看到理、识、形,这三点张彦远所提出来的,非常精辟,字学、“识”就是字学,“形”就是绘画,那个时候的绘画就像古代柏拉图的绘画,意思就是说指的是模仿、写形的东西。这个“理”,他认为是“卦象”,宗教性的那些象征符号,那些东西都是属于“理”。那么艺术包括三个方面,理、识、形,跟西方现代的是完全吻合的。只不过我们很早就有了,但是不一样的是,中国要的是这个“意”,中国不极端,他要的是这个核心的这个“意”。

隋建国:对,我觉得这可能跟当时那个农业文明也有关系,你必须遵守自然规则,你不能走极端。

高名潞:一个是不能走极端,还有一个中国的哲学等等各方面,它就不让你走向,比如说不能走向纯粹的形,一直在“似与不似之间”游动。

隋建国:对,我觉得这些美学、哲学的概念,其实是生活当中慢慢提炼出来的。但是之所以从生活当中会提炼出这样的东西来,是因为咱们的地理气候,整个这个社会存在,它是建立在对自然的依附上了。你就不能极端,你必须看天旱、天涝,你必须看太阳升和落。我觉得按说其它的文明,欧洲甚至非洲那些地方,它也经历过这种农业文明阶段,但我觉得它可能这个阶段就发育得不完善,因此它这个概念就没有那么明确。可能因为中国这个时间长吧,发育得很完善。而且这个大陆适合农业文明发展,于是这个东西就建构起来。像欧洲大陆,它就没来得及建立这些东西。在希腊、埃及那些地方,它也有一些哲学概念,但是它那些哲学概念就会形成,会往这个方面去发展,它可以去极端。

高名潞:对,所以后来我觉得比较有意思,其实我觉得要光用这个理论去解释中国,它还是一个相对来说是抽象一些。但是如果具体到哪个艺术家,或者是具体到一种艺术现象,甚至具体到一个时间段的一个主流现象的话,你就可以看到它还是有一定的倾向性。那这个倾向性,这个东西是什么呢?那我们就问这个“意”的东西是什么?意的东西,它不能说是一个,但是你有的时候说“意在言外”、“意在象外”、“意在理外”,你就可以看,这个东西都是,它强调都是这个“之外”,不能说清这一块。但是这个东西如果说我们就把它放在不能说清楚那块,这个“外”上边,没有指标性的话,这个东西还是不能用,它还不能现代化,它还不能转化成一种科学性的、所谓科学性的东西。所以我觉得这个东西你必须去给它搞出来,给搞清楚这个东西是什么东西。所以我就觉得中国的这个东西,中国的这个它有一个很大的特点,就是它把这些东西都空间化了。西方爱走单线,西方爱走线性的时间,中国愿意一个空间化。西方的哥特式建筑的外表显然是线性,中国的建筑却是强调空间性,比如一个四合院进来以后,一个影壁,然后左厢房、右厢房,中间一个三进深的空间。它这个空间永远不变,你说是皇家是这样的,你到一个小地方它也是这样。

隋建国:对,老百姓也是这样,规格的问题。

高名潞:所以空间上面,它永远保持空间的这种特点,从空间上着手再去做时间的问题,做时间的课题。

隋建国:对,甚至在自然里边,它也这样来看。

高名潞:对。

隋建国:它要把主位、客位,就是看……

高名潞:它把这个方位首先要搞清楚了,这个方位。还有一个就是它这种的空间化的过程当中,又加入了一个运动的概念,这个运动是非常重要的。中国这个运动,它在运动当中,因为空间总是动的啊,空间不能是静止,死的,中国人从来是反对静止的看问题,孔子说“子在川上曰,逝者如斯夫”。那他看到这个水跟那个希腊哲学家所说的,“你的一条腿不能站在同一条河里边”。它永远是在动的,这个动跟空间是结合在一起的。比方说,佛教名言,“一月普现一切水,一切水月一月摄”,就是说一个月亮普现了一切水中的月亮,一切水中的月亮都是由一个月亮所照射的、反射的。你看这个给你提供了多大的一个时空啊,你马上一想,这就是一个大的一个……那么这种东西,它这种运动是空间化的运动。

隋建国:我明白了,其实这样,就是用我现在对空间的理解,这个问题是这样。这个空间存在了,为什么要有意呢?空间存在,就是如果没有人,空间是永恒的,如果有了山、有了海,它就永远在那儿了。为什么要“意”?“意”就是因为空间进来了人,这个主体出来了,就是因为主体在中国的传统里边,主体是分两种,一个是天,一个人,那么天人相合是最好的主体存在。在西方是把这个人当作一个主体来看了,咱们假设就是说,即便是因为人与自然协调,所以它的这个主体是双重的,天和人,就是天就是自然存在本身,人不过是天的一个缩影而已。那么当人进入空间的时候,“意”就出来了,因为人所以才运动,因为人,你进来,它也不会停在那儿了,只要你在里边走,在里边发生位置的变化,于是空间就活了。

高名潞:对,它是一个变化。实际上“意”对你说就是一个变,这个变是什么东西呢?就是说这个时候有可能是,我们现在画的三个圆是平面的东西,实际上它不是平面的东西,它是运动,是球形的。它可能这时候人占的那个比重特别大,主体的成分特别大。而这个物的东西和那个场都小了。

隋建国:多的部分套的其它部分多一些,吞别人吞的多一些。

高名潞:它“吞”别人“吞”的多了意思就是,这个多多少就是一个指标。这个指标决定了空间化的一个特点。这个决定了一个空间化的特点的时候,这个空间化就呈现出来一个特定的特点,一个艺术的一个形态性的特点。它转化到一个所谓的不管是建筑,还是雕塑,还是绘画,它就形成了一个指标性的东西。但是它还没有离开,还是没有离开我们这个原理,意派的原理。

隋建国:这个基本构成。

高名潞:基本构成是这样的,但是我们现在可以用这个指标去说事了,拿一个艺术家当坐标。

隋建国:可以当坐标。

高名潞:所以这个就是我觉得,这个是如果说能够把古代的东西和当代,而且还把这个现象的东西,和具体一个个人的东西结合起来,去说事的话,我觉得它就可以作为一个方法。其实它也不光是一个方法论的问题,抽象的一个问题,实际上它是从我们的这个现实当中来的。

隋建国:也是从现实生活中,跟现实结合的。

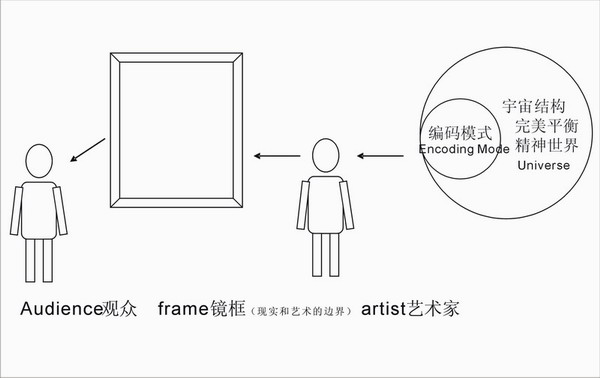

高名潞:而且我想想,我以前研究抽象的时候发现,抽象这个,你像刚才说西方的内容和形式两个,总是逃不出“理”和“形”的问题,这两个东西我刚才说,它两个统一反复,它总是统一反复,对不对?它然后像我画一个图,这是个世界,这是个艺术家,马列维奇,这是一个接受者,他就是这个单线的。进来以后,再给他,因为这个东西,马列维奇也好,或者蒙德里安,这个抽象的东西,它就是这个的等同。等同谁来弄的?就是艺术家灌输给它,艺术家作为一个编码,我用了一个编码概念,编进入,然后转换了,你要想理解它,你就去解码,解码的根据是什么?是艺术家怎么编的。

隋建国:艺术家有一套规则。

高名潞:它是单线进化论。然后极少主义就反这个了,极少主义正好是反其道而行之,极少主义,观众在这儿,站这儿看这一幅画,这是一个剧场。

|