在高名潞先生苦心经营的“意派”遭到各方的指谪以后,高先生认为所有指谪都“只是在‘意派’理论外围打转”,因此悲悯地专作了《导读》一文,这是一篇坦诚的自我剖白。首先应当钦佩高先生的负责任的精神,以及拿自己特当回事儿的态度。

本人赞赏高先生“直接进入论题”的提议,故略去所有对《导读》一文涉嫌扯淡的纠缠,仅以高先生之行文次第,略作简要论述。

1.“意派”作为解释世界关系的元理论

在一篇视觉艺术理论的文本中讨论哲学意义上的世界关系,虽然是以艺术学为出发点而建构的一套解释体系,虽然艺术家或艺术理论家以为这是相对自足的独立学术,无论中外有多少大家这么干过,无论这个领域如何的视角独特,实在有名相游戏之嫌,但既然高先生提出“世界关系”这一世界观意义的问题,坚持进行这样的游戏,便略说几点,供正眼分别。

高先生所强调世界的“契合关系”,无非表达世界关系的自在整一与刹那生灭,这是东方思想中古来就有的传统——无论是中国的易理,还是古印度的缘起思想,都主张世界是一,时间与空间依赖于生灭相而显现,于是分别为相或者分别为执。在这样的哲学基础上,东方一以贯之的美学主张中,从来就没有割裂与对立的观念,从来就反对“分离、对立和极端的立场”,并一向主张泯灭相形,不分主客,直觉反映,全体立现。这不是今天才有的观念,也不是当代艺术作品的新鲜发明,至少在犍陀罗艺术以前就已经完备了。但令人奇怪的是,高在这样的基础上故作深邃地提出“不是之是”的大用(其实这也不是什么新鲜货色,古印度时期哲学部派就有此观点),除了试图用蹩脚的辩证逻辑囊括阻碍其间的二律背反,并因此逃离意派理论的自我否定,毫无理论上的建树。进一步看,就名相言说,“不是之是”早在中国唐代以前就被批判,无论三论还是华严各宗,都坚决主张“性相如一”,根本没有什么“不是”之外的“是”独立存在,故所谓“错位”实则是颠倒。中国的传统美学虽以“意境”为要旨,同时也充分认识到了“不是之是”的荒谬。

或者以相对的视角来看,“不是之是”如何就比“是之不是”(否定前提下的对立与分离)更透过一层?“是之不是”的否定与对立,如何就没有在否定中成就了世界关系的合理性?“不是之是”以什么证据否定“是之是是”(肯定前提下的当下体认)的秩序井然的主张?所有这些高先生没有作出解释。意派另立的这个“不是之是”的山头,难道不是与其他的世界关系理论相对待?这种对待的偏处一隅式的所谓“元理论”,如何证明并没有与他所反对的“再现理论”互为映射?如果是映射关系,理论的“元”性何在?是不是高先生还会再发明一套“元元理论”来囊括古今视觉哲学?或者换个角度,“不是之是”到底是仅限于名相的一套说辞,还是确有超越其他世界观的深刻认识呢?

哲学地说,假如真的可以用“是”与“非是”这样认识论地观照世界,这也是完全个人化的主观经验,在这个言语矛盾的世间法则中,“是”与“非是”可以任意转换,因此不可能成为某种公共理论。说到底,“是”与“非是”只能作出冥想式的自我证明,没有任何传达的可能。纠缠在这个名相上,一定会落在矛盾的某一边,就算是自我圆满,仍不过成为矛盾系统中的单向参照。所有这一切问题中国的传统美学早已通过哲学的方式解决。究实而言,破解这样的理论循环不是艺术理论家的事情,也与艺术批评和艺术创作无关。这个问题是超美学超艺术的,高先生以此障住天下人眼目,实则自己也被眼瞒,成为千年前陈旧问题的玩味者而不自知。

2.“意派”作为美学理论

高之所以说王国维的美学理论“只能讨论诗词和山水画”,无非因为王国维的相关理论集中在《人间词话》一书,书中所议都是举诗词为证,但那不过是借诗词之一端,阐发中国传统美学的精神实质。王国维并没有试图建立某种“元理论”的野心,所以不会去把形式虽异,其理如一的其他艺术全都拉进来以资佐证。高先生不能因此举一反三心领神会,于是便不承认王国维的美学理论是通于一切艺术形式的。再者,中国的传统美学一向尚意,所以从来对于机械写实懒得评议,这恰恰说明了“意”的传统特征。虽然如此,王国维仍然在文中多处提及所谓再现,但是他强调“写实家亦理想家”“理想家亦写实家”,因为“自然中之物,互相关系,互相限制。然其写之于文学及美术中也,必遗其关系限制之处”。据此我们知道,即便是照相式的写实再现,仍然因为作者的主观取舍,而注入了“理想”的成分,虽有理想的注入,但是却超越于“我”的狭隘偏执,不是简单的主观再现,而是使这一观念化了的“无我”或“无物”境界构成一个自在的世界。这如何“无法用于讨论《清明上河图》《历代帝王图》等人物画,以及一些佛教和墓室艺术”呢?《清明上河图》《历代帝王图》难道不是理想化了的再现?佛教和墓室艺术难道不是再现出来的理想(或觉受)吗?佛教艺术中超越“我与我所”的大量作品,难道不是早就“颠覆了再现”的东方美学趣向吗?

至于高所谓“意派不再限于‘境’,境(或者在高名潞那里称之为场)只是世界关系中的一个方面,是意派关系论的一个侧面,不是核心”一说,在意派理论中很难找到自圆其说的论述,如果高先生真的准备继续进行这项伟大的哲学工程,那就应该先把能所的关系断了再说,否则“境”就是永远逃不出的牢笼。

高先生所谓“意境是有关古代诗词山水美学的理论”一说令人遗憾,拿了人家的东西不感谢也就罢了,反而改头换面说是属于自家的,并回头对人家的东西大加挞伐,人心如此,令人齿冷。

3.向西方的战场带马

高先生此文有两个大棒,其一是“意派的批评者一般无法就《意派论》对西方理论的批评立场进行实质性对话”。

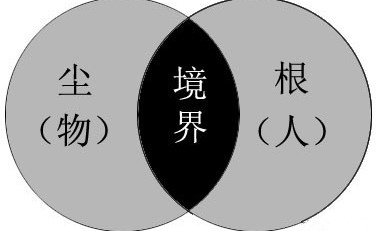

高先生这个办法很好,可以堵住一大半人的嘴巴。但是,在笔者这样一个对于西方艺术理论不甚了了的人看来,意派通篇是中国传统美学的拙劣翻版,毫无新“意”可言。至于这套理论是想颠覆谁,颠覆什么,为什么颠覆,那是高先生自己的理想,事实是,这根本不是什么新鲜货色,无非把构成“境”的本有的人与物分别拣出来,然后再把“境”换成“场”,凑成人、物、场鼎立但却割裂的一组关系而已。高先生的理论当然是有所指向的,但那是高先生自己的敌人,笔者只在乎高先生手里所握的武器,到底是高先生自己的原创,还是从先贤处窥伺所得。拿来的并不丢人,只要说明出处,没人以盗窃罪发起文化诉讼。但是假如一定要说不是传承而是自己的发明创造,那就必须证明“境”(或“场”)中没有人与物,“境”是独立于人、物之外的第三元素,因此才可以与人与物相并立。在美学理论中,有无我之境,也有无物之境,就是没有无我亦无物之境,这是高先生“场”能否成立的关键所在。

二千五百年以前东方的境界观(见《杂阿含》)

4.向一己的所由指迷

高先生的第二根大棒是“如果要更加有效地批评‘意派’,就应当把高名潞三十年的全部理论逻辑作为整体来进行批判,否则只能是支离和片断的。”

这段论述充满了高名潞式的幽默。这就好比说,如果要指责某人常流口水的恶习,就应该先搞清楚其肾上腺素水平,还要知道其童年的口水经验,甚至要考察其家族的口水史,否则就是断章取义。高先生之所以这么说,是期望大家对他有更多的关注和更深入的理解,希望批评者把他当做一个首尾相贯的活化石进行类型学意义的解剖。这样的要求当然是合理的,非但合理而且充满诚恳和天真,因此才更加幽默。不过,高先生应该明白,方法论中从来就有剖面横切的手段,一个切片的机理组织也可以反映该组织的真实性状。

其实大可不必如此自我作古,非拿自己当时间轴上的标本不可。笔者在《无皮之毛》一文的最后已经说道,有必要对高先生进行文本之外的田野考察,这是解释高先生身在现代社会却保有高古精神的源头所在。没想到高先生竟是如此认真,把笔者的这个提议当成了正式的课题,把自己当成了中国当代艺术的核心现象,自己就是自己这匹千里马的伯乐,这需要什么样的智慧和勇气才能说出这样的大话!不过我估计有兴趣进行这个研究的批评家很难找,这真是个遗憾,以高先生之盛情,乃有如此之落寞。

5.“意派”的功用之说

笔者对于高先生所谓“意派”是“三十年来我与艺术家互动的结果”一说无可置喙,也愿意相信这是高先生锲而不舍孜孜以求的自然结果,但是这仅仅是高的一厢情愿。因为文内所列举的艺术家名录虽可以再增加很多,都仍然无助于“意派”作为创作理论原创性的成立,道理如前,不再赘述。

当今之世,在物欲横流的背景下,能有高先生这样孜孜矻矻的学者实在难得,无论“意派”理论是否成立,作为不愿脱离现实,实则被现实玩弄的艺术理论家,值得我们关注并且深深地引以为鉴。

|