艺术面对灾难,我们面对表现灾难的艺术。

——题记

一、图像的胜利和困惑

2008年5·12汶川地震从自然角度讲,是一次罕见的地质灾害;从社会的角度讲,是一次巨大的社会创伤;从传播的角度讲,则是一个令人震撼的媒体事件。

在这次地震灾难中,中国媒体的作为和表现,他们反应的迅速和敏捷,让国际社会多少改变了一些他们原有的印象,过去形成的刻板迟缓的形象有了明显的改观。

最让媒体得分的是一线记者发回来的大量视觉图像:动态的电视画面和静态的摄影画面。在一个图像的时代,正是因为这些画面,灾难变得直观了;现场仿佛就在观众的眼前;特别是最初的那几天,对一个个压在废墟下生命的抢救,牵动着守候在电视机前亿万观众的视线,也牵动着他们的心。

在那些天里,中国民众从来没有感觉到对图像会如此依赖。尽管图像和画面是如此之多,电视不断滚动播放着来自现场的消息,但人们出于对现场的牵挂,又总是感到图像仍然是如此之匮乏。期待最新的消息,最新的图像和画面,成为人们守候在电视机前最重要的理由。

另一方面,人们对视觉图像的依赖又是令人迷惑的。当人们如痴如醉地守候新的图像,看电视成了全部生活一个非常合理部分的时候,常常会让人产生一些不好的联想——如同娱乐的联想。人们在观看肥皂剧时,不也总是伴随着强烈的视觉期待吗?——“后来呢?”,“下面会是怎样的呢?”,“还会发生一些什么呢?”……

还有,当人们通过图像感受到视觉刺激后,会习惯性地等待更强烈的刺激:——“死亡人数已经达到了多少?”、“明天还会有什么变化?”、“还会出现更惨烈的镜头吗?”

尽管人们诅咒灾难,同时又忍不住通过窥视灾难的惨状,在潜意识里庆幸自身的安全;于是,对于灾难的观看可能演变成一种寻找震惊效果的期待,或者类似观看悲剧以获得宣泄的心理需要……

这些关于图像的困惑是伴随图像胜利而来的附产品,它们是观众在一个时间段受到同一视觉图像来源的控制后所表现出来的另一面。

比较1976年的唐山地震,或许我们的感受会更强烈一些。一位研究摄影史的朋友告诉我,当时由于对拍摄的严格限制,只有少数受到特许的记者才可以拍摄照片。当时,面对灾难的视觉记录受到意识形态的特别约束。何况在三十多年前,由于技术设备的限制,客观上也使图像的记录不是那么容易。这就是今天我们所能看到的关于唐山地震的视觉图像资料是如此稀少的重要原因。

这次汶川地震,不经意地印证了这样一个事实:现在的确进入到了一个视觉图像的时代。如果说唐山地震的图像是凤毛麟角;那今天汶川地震的图像已经铺天盖地。这就是两个时代的差别。

那么,在关于汶川地震的视觉图像中,我们看到了什么?

二、两种图像

如果要对表现汶川地震的视觉图像做一个比较粗略的划分,可以把这众多的图像分成两大类:一类是影像(录像、摄影)的图像,一类是艺术(绘画、雕塑)的图像。

当然在影像图像中,还可以分为两种:一种是动态的声像画面;一种是静态的摄影画面。这两种图像尽管在记录方式上有明显的区别,它们的共同点还是显而易见的:

第一、纪实性的,目击式的;

第二、即时性的,迅速反应的;

第三、都是要借助机械的、电子的、数码的技术手段来实现的。

比较这两类图像在汶川地震中的表现十分有意义。事实上,我们说图像时代,是指随着科学技术的发展,借助新的成像技术和传播方式,在影像图像大量出现以后才提出来的。所以,面对汶川地震,承担了最大数量的图像生产,表现得最为活跃的是影像图像。

对传统的艺术图像的生产者而言,汶川地震起到了让中国艺术家重返社会的巨大动员作用。中国艺术家在此期间所表现出来对社会重大事件的关注和介入的热情是空前的。艺术家的良心和社会责任被唤醒多少年来,中国各类官方的、民间的艺术机构从来没有像这样不计报酬、不讲条件,以极大的热情投入到对抗震救灾艺术创作的组织工作中。大家联合起来了!他们的工作效率也是惊人的,5·12汶川地震后很短时间,全国范围内就出现了不计其数的各种抗震救灾的美术展览和义卖、捐画活动。

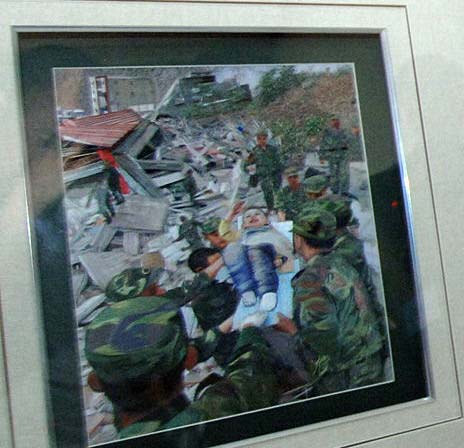

2008年5月12日地震当晚,《绵阳晚报》图片部主任杨卫华火速赶往地震重灾区——北川县。由于道路的封堵,直到13日凌晨六点多钟的时候,才到达北川县城。当他想拍一张以老城为背景的照片时,听到了一个孩子的哭声。 杨卫华立即和同来的几个解放军战士用手刨挖废墟,用劈柴刀砍钢筋——到上午10时左右,一个小男孩被救出来,他浑身是血,左手臂严重骨折,这个年仅三岁的小孩,就是后来名扬天下的郎铮。当时小郎铮很虚弱,紧急处理后,军人们要把他抬走,送到医院。杨卫华此时站在高处,要拍他的照片,一回眸间,看到这个刚经历过如此苦痛过程的孩子,竟向抬着他的军人们敬了个礼。(图1)

几天后的5月22日,杨卫华拍摄的这张《生命的敬礼》在上海第九届国际摄影艺术展的评选中获得了纪实类金奖。

那几天,几乎所有的电视都在一遍遍地播放这个场景,几乎所有的网站、报刊都刊发了这张图片。这位被称作“敬礼娃娃”的三岁男孩,感动了整个中国。

只有在这个时候,人们才深切地感受到,什么是图像的力量!那段时间,不仅敬礼照片迅速成为社会流行,“敬礼娃娃”、“郎铮”,一下子成为网络热门搜索词。每天的搜索量高峰时达到数万个,而贴吧的留言量也是成千上万。

“为什么一个敬礼,会令国人如此感动?”人们在感动中疑惑。

今天,当在我们论述图像和灾难关系的时候,不得不同时承认,一个有感染力的影像作品在社会动员和社会传播时,所可能具有的巨大能量。

表现抗震救灾的绘画作品中,也有表现“敬礼娃娃”的作品。应该肯定画家的敏感和超常的创作速度,但是,绘画的媒介方式与影像相比,使其在及时性、现场感、传播性方面都受到了限制。

2008年6月20日,在由中国美术家协会和解放军总政治部宣传部举办的《“心系汶川”全国美术作品特展》中,上海画家王申生创作的水彩画《感恩》(图2)参加了这个展览。这幅作品几乎是用绘画的方式,将杨卫华的摄影作品《生命的敬礼》复述了一遍。但是,绘画毕竟不是摄影,两相比较,其区别如下:

第一、《生命的敬礼》是现场目击,是直接面对灾难本身,对灾难的记录;而《感恩》的图像资源来自摄影,也就是说,绘画图像的现场只能算是经过了摄影作为中介的“第二手现场”,它只能是对现场的想象,对现场的过滤;所以它是图像的图像,是对摄影图像的“再图像化”的过程。

显然,因为有摄影作品在先,《感恩》就画面的感染力而言,无法与《生命的敬礼》相比,两者的社会传播效果和影响力也证明了这一点。

这种情况是普遍的,对众多没有亲历现场,而又创作了这一题材的画家而言,他们依赖的是影像的图像,同时,过去的经验,曾经有过的“救灾”类图像模式也影响着他们的想象。

|