加缪说“车祸是最荒谬的死法”。他一生与荒谬抗争却仍难以摆脱荒谬的操控,在一场车祸中,坐在副驾的他当场归西,而他那位驾车的朋友却安然无恙。如果说年纪轻轻就获得诺贝尔文学奖的加缪死于车祸是一场突如其来的意外,那么同样年纪轻轻就已经成为美国艺术代表人物的波洛克极力以自杀性的车祸了结生命还会是一场意外吗?车祸之于波洛克是否仍然是荒谬的?

波洛克远比梵高幸运得多,他拥有无数男性艺术家梦寐以求的东西,妻子的协助、批评家的赏识、美术馆的眷顾、展览机会的络绎不绝、大众的关注还有美女的投怀送抱……。最重要的是当美国需要一位具有代表性的本土艺术家时,他得到了上天的眷顾,他这种自由奔放、无定形的抽象绘画风格,成了反对束缚、崇尚自由的美国精神的体现。一夜之间成为了美国艺术界的明星,而他的命运也没有逃脱另一位比他更有名的美国明星玛丽莲·梦露昙花一现的宿命。

杰克逊·波洛克1912年1月生于美国怀俄明州的科迪城。早年在纽约学生联盟学画时,对默西哥画家西盖罗斯、奥罗斯科有极大兴趣,后又追随霍夫曼的画法。1930年开始移居纽约,进入美国现代画家本顿所领导的纽约艺术学生联合会学习。但是1942年底,佩吉·古根海姆画廊正式开业,于是恩斯特、马松、米罗以及毕加索的影响就占了主导。1938至1943年间,他的第一批参展作品显示了某种摹仿毕加索、米罗、甚至马宋等画家的性质,除了运用象征和发挥超现实主义的幻想之外,手法是半抽象的。这种手法在波洛克独特气质里被推向了极致,他那种强大的向外扩张的气质和超人的直觉在早期具有立体主义和超现实主义风格的作品中已经表露无遗,这让精力不竭的毕加索的作品在他面前也约现柔情,这也为他赢得了佩吉·古根海姆家宴的一席之座和1943年的个展。

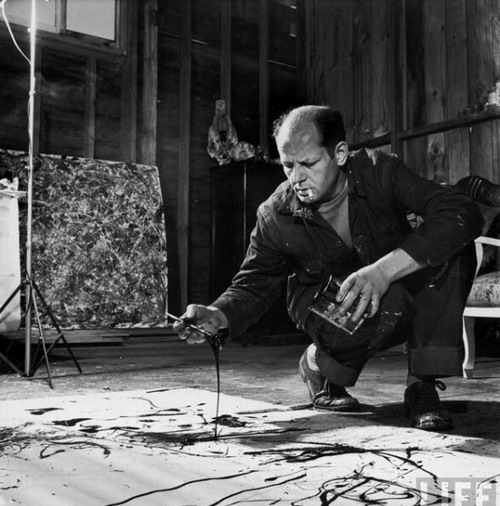

1945~1946年间, 他和他妻子李奎斯娜离开纽约,前往郊区长岛过着乡村生活,也就是在这段时间他开始了他的行动派绘画创作。1946年,他发现滴洒的偶然效果开始完全摆脱了超现实的影响,他从画室走出户外,将画布平躺在巨大的草坪上尝试大尺寸作品。1948~1950年间,波洛克带着罕见的大胆,为抽象表现主义带来了一种拍拖了任何成规的现代绘画。他说:“我觉得,现代绘画无法从文艺复兴或者其他任何过去的文化传统那里继承下来的形式去表现我们所处的时代:飞机、原子弹、广播电视台等等”。 他铺在地上进行工作的画布就像是一个拳击场,任由色彩混合着沙、玻璃碎片和血一滴一滴的流下。有时甚至是他吸完的烟头和喝完的拉罐,这些物体在画面中形成自然的肌理并与颜料紧密结合在一起。这样就产生了一种距离感,同时又是一种跟偶然性玩的游戏。在这样的画作面前,目光只能游离不定,他强调说:“我们应当带着恐怖感去聆听绘画的静止性,就如我们听到沙漠和冰川的寂静时感受到的恐怖感一样。他强有力的绘画造成的节奏感表现出现场绘画的激烈性与复杂性,这中间混合了毕加索、米罗和马松的画法,以及30年代的墨西哥壁画家们的新画风,还有对美洲的印第安人的沙画的热爱,这一切都在这种滴淌法的控纵自如的偶然性中相互撞击。

其实滴淌法并不是波洛克首创,1944年霍夫曼早于波洛克数月在诸如《沸腾》和《童话》中就已经开始使用泼溅法,而第一件满幅泼溅作品则是出自马克·托贝之手,波洛克1946年才创作了自己的满幅泼溅作品。然而马克·托贝的滴洒绘画和后来的模仿者都在波洛克的绘画面前黯然失色,波洛克那狂风暴雨式的激情使他的滴洒留下了宛如电闪雷鸣般的色迹,让人联想到面对某些壮丽的自然景色所感到的震撼,如秋天层层叠加着落叶和树枝的土地、爬满弯曲衍生的蔓藤的老墙、倒影着岸边植物的碧波,这也许正是波洛克在面对美国广袤土地的所感。他作品中这种让人难以忘怀的自然情怀让他登上了生活杂志被广泛关注和讨论,他沉浸在媒体的光环之下。

|