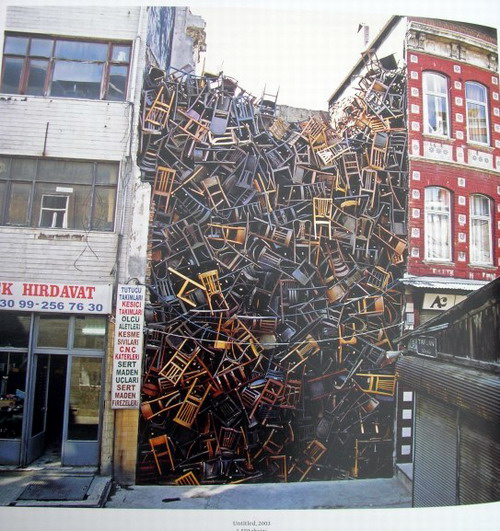

多瑞斯·萨尔克多(Doris Salcedo):《无题》,1550把椅子,装置,为第8届伊斯坦布尔国际双年展创作,2003

1550把椅子,堆积在一栋被拆断的建筑物之间,使我们更加清晰地观看到它们作为椅子与房子作为建筑的存在。这就是我们从2003年第8届伊斯坦布尔国际双年展上见到的多瑞斯·萨尔克多(Doris Salcedo)的装置艺术作品《无题》。当然,我们可以自由地猜想椅子与建筑物的关系,甚至联想到作品所在位置的几层楼的前主人在一生中多少次独坐在几把椅子上思考人生、同友人神侃天下的情景,更可以大胆地想象这些主人现在的生活状况,追问他们究竟是什么原因离开了此地,以及椅子所在的楼层为何消失的缘由。不过,无论如何,这些椅子与周围老街的有机融合,共同构成了一道短暂而奇特的现代艺术景观。

在墨西哥城的桑塔·特雷萨女修道院后门,一处人迹罕至的地方,埃斯科贝多在两吨乱石上铺盖一条20米宽、总长18米的白布,折成槽形,一端连接到修道院后门的墙基,另一端延伸到墙外的铁栏杆边,槽内是我们日用的40条面包。两小门间的墙基上形成白色回字形,面包仿佛就从这里传送出来。这即是他1993年实施的一件著名的装置作品:《我们日用的饮食,今日赐给我们》。在基督教文化传统中,修道院在过去类似于今天的大学,不仅为人生产知识,而且要为人生产意义,为人探索人生的意义提供场所。作品因为特定的实施现场而使这种意义得到升华。人只要是人,他就有对精神粮食的渴望。这正是埃斯科贝多在作品中所展示的人类性的艺术观念。另一方面,他对面包、白布、乱石、修道院间关系的处理,形成了一种传达其艺术观念的个人性艺术语言图式。伴随时间的推移,面包逐渐变黑、腐化,最后甚至在白布上形成黑色的斑点,由此我们可以联想到人造的食粮对于维系人的生命在象征意义上的短暂性。这也恰当地呈现出作品的主题:耶稣在《马太福音》6章11节主祷文中所表明的人需要对上帝每时每刻的信靠,信靠他对人的肉体生命与精神生命需要的供应,而不是积累像面包之类的物质财富以便从中获得虚假的安全感,因为面包很快就会腐坏。

两件作品中,如果《无题》堆砌的椅子是在一个旧货家具市场,人们并不会注意到它有什么特别的涵义;如果埃斯科贝多选择在一所大学学生厨房的后门来实施他的作品,其意义的张力将会立即消失。所以,对于装置艺术而言,场所择取已经构成了创作的有机部分。如何将现成的场所融入到作品的图式中,使其共同成为艺术观念的传达媒材,这就体现出艺术家眼光的高低。正是在这点上,装置与雕塑发生了实质性的区别:后者要求艺术家的创作同周围环境发生的关联,更多应当在作品本身中得到呈现。在公共雕塑中,环境并不直接成为作品的内在构成元素。环境与雕塑的关系,内含于艺术家对雕塑自身的造型理解中。在这个意义上,以装置为媒介的艺术家,需要亲临现场考察,然后在现场完成作品,无论这种现场是展览空间还是非展览空间。其中,现场空间与作品处于并置关系,形成一种共同的场景意义域。场景凸现,于是成为装置艺术的内在特征。

一般而言,正因为装置作品具有现场性,它就不可能永久地得以保存,不可能被出售。装置艺术品,属于一种短时段的存在者。这种规定性,特别出现在双年展之类先锋艺术展时所挪用的非展览空间中。任何永久保存的装置作品,由艺术家专门为私人或公共收藏而创作。装置(Installation),最初指在美术馆布置作品的过程。作为一种制作艺术的方式,出现于二十世纪50年代末60年代初。这正是西方艺术乃至整个文化从现代转向后现代的时期,也是哲学家海德格尔发表“技术的追问”(1954)一文不久。他在其中强调技术在根本上应当以揭示物的本性为目的,同艺术对于物的本真性的廠现具有相同的功用。装置艺术对于场所的挪用,其目的就是要打开艺术媒材本身的物理的、社会的、心理的、历史的、语言的、神性的、时间的等等本质。在这点上,装置艺术和“贫穷艺术”有着同样的特征。只是后者着重于呈现平凡材料的物理性能,同展览空间或场所不一定有必然的关系。装置艺术家按照作品展出地方的差异,在一个给定的空间放置各种天然或人造的材料、物体或碎片,由此形成特殊的艺术场景。于是,在装置材料与物理现场的关系处理中实现空间的戏剧化,这是艺术家不得不考虑的问题。对于接受作品的观众而言,作品的构成元素及其放置关系,他们对于这些元素所构成的空间场景的把握能力,成为其理解作品的通道。

如果说场景凸现是装置艺术的第一规定性,那么,材料的物性开启就是其第二规定性。在神学上,装置艺术、贫穷艺术、日本“物派”产生的原因,都在于现代技术的神化使人忘记了物作为物本身的存在,使现代人日益忽视了万物在受造时本有的独特性与不可代替性,忘记了万物在受造之初各从其类的美善。艺术家的责任,就是要把事物从实用理性的奴役状态下拯救出来,使其归回到原初的、丰富的、多元的存在状态,尽管这种状态有时只是出于艺术家本人的理解,或者出自艺术家本人的给予。三种艺术形态之间的不同,在于开启物性的方式的差异。装置艺术在材料与场所的关系中形成场景,然后在场景凸现中打开物性,既包括用来创作的材料的物性(如上面出现的“椅子”的朽坏、“面包”的腐化),也包括与其形成关系的现场空间建筑等的物性或象征性(如“民居楼”的风化、“修道院”的衰败);贫穷艺术侧重于平凡材料的物性本身的打开,从而赋予其丰富的精神性内涵,无需借助于和现场空间的关系;“物派”艺术,在所使用的材料的静态对比或时间变化中互相打开对方的物性,同贫穷艺术一样和现成的空间不发生必然的关系。相反,从赫布·帕克《围栏·通道》中,我们可以明显地观察到场景凸现中的物性开启作为装置艺术的本质。

白点公园一座两层的草殿,坐落在几棵大橡树之间的草坪上,这是赫布·帕克关于建筑、人、自然的一个概念装置作品。他采用铁和植物这种比混凝土更易消逝的材料,造成一座建筑,围上铁栏,并不让人进去,但又有意摆放在人们最容易见到和路过的地方。按照作者的观点:“我的作品正在进化,与转瞬即逝的特质一样被认作是对建筑文明以及与自然互动的隐喻,一个在宇宙中生长与腐蚀的微观世界。对我而言,这件作品是对自然权利的一种短暂的纪念,服务于在自然秩序里对系统延续的肯定。”艺术家本人,坚持“使用普通的有机材质做成一个诱人的自然结构”。这些话,表达了艺术对物质与自然关系的关怀。即使如此,作品最终还是会在风化中打上自然沧桑的历史烙印。这里,封闭的《围栏·通道》,同公园四周的风景形成了一处特殊的艺术场景,人们从铁栏的斑斑锈迹中、从生长缠绕的植被中再次明白了铁的铁性、植物的生长性。或者说,它们因艺术家的创作活动得以明确的彰显在观众面前。不过,如果我们把这件作品实施在一个废铁回收站,它带给人的文化意义就自然地消失殆尽。

当然,装置艺术在场景凸现中开启的物性(thing in itself),包括一切存在者本身的存在性,包括作为个体生命之人的存在,即人作为人本身的人性的开启。在现代社会,孤独乃是人无法摆脱的一种边缘处境,因为每个人作为个体生命都需要独自面对自己的生存、面对世界。任何源于他人的帮助,最终都需要转化为个人的内在感性动力,然后外化为行动。在此过程中,他人只能是我的帮助者而非我的人生践行者。胡安·穆尼奥斯的《荒地》(1986),对这种处境有着明确的呈现。在一处低矮、水平的墙架上,坐着一个孤独的小人铜像。展览空间的地板由充满幻觉的混凝纸的模型构成,其几何形不断有规则地重复,像一块荒地面向坐着的人物延展开去,形成一个舞台。当观众来到舞台,他将从心中产生一种无名的不安感与焦虑感。在接近这位沉默的、内向的人物过程中,小人铜像显然成了复活术师般的人体模型。它恶意、孤僻、怪诞,似乎刚刚经历了一场交流失策或失败的约会,只能独自坐在墙架上自悯自怜。作品中不同的因素达到完美的平衡,但那令人产生幻觉的地板和戏剧性的结构,造成了一种奇怪的不平衡,像发生在梦境中的片断回忆,弥漫着忧郁的气息。穆尼奥斯的人物特征,包括孤单的小人、女舞蹈家和蠢人。他的作品更多指向现代人无法忍受的生命情愫:孤独、沉默、偶在、关系破裂。作者用《荒地》来象征现代人的心灵状态,如同只剩下几何形状的地板。人处于孤独之中,其原因要么基于交流失败,要么不愿意交流。如果是前者,人就会产生一种自卑、自怜感;如果是后者,他可能陷入盲目的自大、封闭之中。小人的孤独本性,借助展厅地板的几何模型得以强化,两者共同形成了一个荒诞的场景:地板几何形产生的视觉错位的可理解性与小人情态的不可理解性。在主题关怀上,《荒地》以揭示在人与自我的关系层面人性的孤独性为对象。此外,安东尼·戈莫尼的《批判的大众》(1995),以在人与他人的关系层面所传达出来的公众立场的平庸为对象。他在维也纳的莱迈日博物馆(Remise Museum)展厅中,将60个真人大小的铸铁人体以躺卧、侧睡、倒立、直立、半蹲、屈膝等等姿势摆放在地面上,其中大部分集中在一处,各自的姿势暗示出不同的社会生活精神立场;汉斯·哈克的《德意志》(1993)以呈现历史的历史性为目的。他在展厅入口处悬挂1934年希特勒参加威尼斯双年展的照片。上方一枚1990年的德国马克的复制品,展厅内墙上写着拉丁文的GERMANIA(德意志)与被捣毁的地板形成一种独特的文化生命诠释场景。德国文化中的刚性在二十世纪历史上所造成的否定性的破坏力量,在其中得到淋漓尽致的表达。

总之,装置艺术在场景凸现中开启的物性,并不是仅仅在物理学意义上而言的自然物,还内含植物界中的自然生命、动物界的肉体生命、人物界的意识(自我)生命、社会界的精神生命与历史界的文化生命,内含艺术家对于事物本性的主观性理解。在这个意义上,装置艺术家需要在对现场空间的把握中激活物的物性。

|