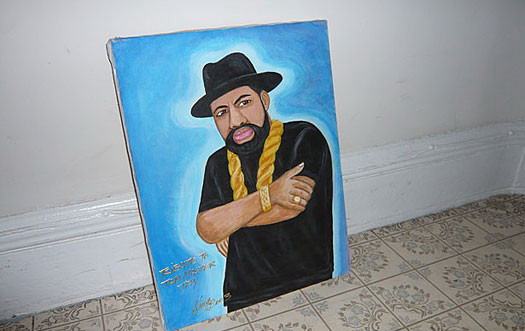

我有史以来购买的第一件艺术品是一位已故DJ的小画像。有一天我走在纽约街头,看到一个人正在出售遇害嘻哈艺术家的肖像画。这些中小尺寸的画作被随意摆放在人行道上,色彩简单而明亮。一张《向詹姆·马斯特·杰伊致敬》(Tribute to Jam-Master Jay)的画引起了我的兴趣,这几个词被用厚重的金色写在画的左下角,我据此估计这应该是作品的标题。就在几个月前,先锋说唱乐队RUN-DMC的DJ杰伊不幸在皇后区的录音棚里被人开枪打死。这幅画里的他再一次骄傲地站立起来,穿着他典型的黑色T恤,戴着软毡帽,脖子上围着他标志性的金链条,粗得像条蟒蛇。我花了30美元把它买下。

我用了几个月的时间寻思应该把这张画挂在我空荡荡的公寓的哪个地方。我家墙上空空如也,什么都没有,但就是找不到一个能挂画的地方。有一面墙坑坑洼洼的,另一面墙又受潮了。厨房太局促,而工作台边上的空间又太暗。詹姆·马斯特·杰伊无处可去。我实在不知道我公寓的什么地方可以安顿他。一直到又过了很久,我才明白过来。对我来说,艺术从来就不属于家里。

一些东西属于家里,譬如桌子收音机之类从外面找来的东西。而艺术呢?我现在倒是有不少。事实上艺术存在于无数大大小小的家庭中,它在家里地位并没有降低。反而,一些艺术在其他东西面前焕发出新的光彩,就像是一只奇怪的灯泡,从周围的惰性物质中汲取无形的能量,通过它的基本形状辐射出来。不是所有的艺术都这样。但不这样的作品也并不差劲。它们安静地站着,靠着或挂着,挨着衣架或书架,或是被撂在沙发上,等着被人注意到。家里包括艺术品在内的芸芸众物勾连起了一张用途和意义的网,把我们同一个地方联系起来,并落实到理智的现实中去。东西之所以是东西,因为它们帮助我们归属于这个世界,尽管他们在我们生活中的位置有时会剥夺掉我们呆在家里的自如感觉。

艺术是东西做成的:颜料,纸张,录像投影仪,钢材等等。这些东西将艺术扎根到物质现实中去。没有物质现实的艺术只是没有实现的愿望。即便是那些声称去物质化的作品也需要物质材料的支持来得以实现。比如行为艺术可能不认为自己是由东西构成的,但也需要一个物质框架来把所有的元素浓缩成一个事件来作为作品的焦点。空间,表演者,配合者(如果有的话)一起工作,将行为以一种经验的方式呈现出来。艺术的感知通过东西来实现。但艺术本身又不是一件东西。

如果艺术真的是艺术的话,好像它作为一个单纯的表象太过具体了,但作为纯粹的现实存在,又不够具体。换言之,艺术比一件东西多,又比一件东西少。这种同时表达出的“多”和“少”正是艺术之为艺术的原因。

艺术怎么会比一件东西少呢?东西,譬如一张桌子,因其具有我们对桌子所需要的必要性质而帮助我们在这世上有所归属。不管它是木制的还是铁制的,有一条腿还是四条腿,只要它有用处,它就具有完整的“桌子属性”,不仅给我们一个可在上面吃饭、写字或做爱的表面,还将那个目的实体化,变成我们愿望的外在化身。从某种意义上说,一样东西只有承载了我们的需要之后,才成为它自己。它一旦成为一个整体,就帮助我们将它从非它的那些部分中区别出来。一把椅子或许可以当成桌子,必要时我们可以在它上面做所有在桌上做的事情。但这只是一种扮演。东西的使用外在于它的属性。而一张桌子的本质属性在于组成桌子的所有部分都变成一张完整的桌子,而不是椅子,玫瑰,书或者其他什么。

在一件艺术作品中,部分不构成整体,这就是艺术作品比一件东西少的原因。像一桩完美的罪行或一场噩梦一样,我们不容易看出各种元素是如何走到一起的。但这些元素通过组合,或出于偶然,确实走到了一起,于是它看起来好像是一件东西。但是我们很清楚,它在坚固性和目的性上永远达不到一件真正东西的份量。这并不是说艺术并不真实存在,或只是一种幻觉。艺术是可以触摸和把握的(虽然人们通常不建议你这么做)。它可以打开,可以关闭,可以坏掉,也可以买卖。它可以感觉像任何其他东西。然而在体验艺术的时候,它总让人觉得在其本质的核心部分存在着严重的误解,好像它是头脑被错误使用的结果,要么是制造它的工具不对,或是它的创造者错误假设了在这世上充分存在的意义。

艺术就是这样成为艺术。艺术超越创造者的意图,一个想法的精髓,一次体验或一种存在。艺术表达得最多的是“它是什么”和“它想成为什么”之间的不可调和。艺术是对永远无法充分表达自身的具体化表达。这绝不是因为缺乏尝试。艺术,就像东西一样,必须存在于一个物质现实内才能充分实现自己。但和东西不一样的是,艺术塑造事物,赋予其以物质现实,却从不主宰它。每件事物都吸收对其生成,以及积累的用途和价值产生影响的各种力量,并从内部发散出这段历史的在场及其多种意义。在某种程度上,所谓形式就是在一切事物内默默燃烧的沉淀物,而艺术的生成就是凭着对这沉淀物的敏锐感知。随着艺术生成过程的衰弱,它就越发为这种沉淀物所约束,后者决定了事物如何存在的现实。这个现实,或称为天性(nature),是艺术成立的基础。在此之上,艺术实现它自身的现实,即第二天性(a second nature)。但它永远不够真实,因为第一天性永远不会同第二天性完全吻合。

在制造东西的过程中有意识地让构成那样东西的物质和事物来改变头脑中的生成过程,艺术最终表达的就是其间不可调和的紧张关系。这个辩证的过程迫使艺术变得越来越专一,直至它变得独一无二,既不全是把它做出来的那个脑袋,又不全是构成它的物质。就是在这一点上,艺术造就了它自身的不完整,并浮出水面。

讽刺的是,正因为艺术不能表达它的真实需要,它变得更伟大和更深刻。它的全部潜质超越了它的构成,触及但从不拥抱艺术本该归属的那一大堆东西。之所以如此,因为它拒绝(或无法)成为一件真正的东西。取而代之的是,艺术戴上了一幅幽灵般的面具,在表象和现实之间徘徊。这就是艺术多于一件东西的缘由。艺术在自身的形成过程中,赋予客观条件和主观需要间互相沟通和改变的方式以形式,艺术品籍此同时表达了过程和瞬间,准确地用它们的不可调和性说明了两者互相依赖的性质。作为这一内部发展的结果,艺术成为了它真正的样子:富于张力和活力地表现出如何决定自我实现的过程,并塑造孕育这一自我实现的物质现实。换言之,无论什么内容、何种形式,艺术从来只想表现为一样东西:那就是自由。

早在1826年,艺术就被宣判死亡。乔治·威廉·弗里德里希·黑格尔(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)写道,艺术将要消亡,因为它在表达普遍宇宙精神上的角色将被宗教,随后被哲学所取代。1960年代末,西奥多·阿多诺(Theodor W. Adorno)在他的著作《美学理论》的开篇写道:“自不待言,今日没有什么与艺术相关的东西是不言而喻的,更非不思而晓的。所有关涉艺术的东西,诸如艺术的内在生命,艺术与社会的关系,甚至艺术的存在权利等等,均已成了问题。”[i] 哲学家(和市井小民)不是唯一质疑艺术存在理由的人。艺术家自己抨击艺术也至少有几百年的历史了。20世纪,艺术的真正先驱既不是作品或运动,而是艺术本身的死亡意愿。

今天,不言而喻的是,艺术没有死亡。事实上,艺术生产散播到了生活的方方面面。然而即便艺术终结的断言被证明是错的,但我们真地感到艺术中的某些东西是死掉了。或者,至少,艺术的繁殖同它实质上所持有的那种力量和潜力已经没有关系了。

艺术家总是承担起反应和呈现生活各方面的责任。今天依然如此。过去所没有的是今日生活的速度和广度。当代生活越来越被社会经济的全球化过程所主导。这个过程将人们同国家和文化间的生产和交换,编织成一张史无前例且不断扩张的网。由此出现的一种社会的、可感觉的现实,将互相依赖的力量看作比什么都重要,并将其视为伦理实体和物质目标。当代艺术表达我们如何欢迎、忽视、抵抗或尝试改变那些将这一现实强加给我们的力量。最好的作品可以一并做到。这就是艺术在今天所不断进行的尝试:抓住时间摩擦中的一个火花,让这个火花明亮燃烧如黑夜这么长。

但是艺术作品越要对当下的紧急情况做出反应,就越被发展的过程所纠缠,偏离它生成的方向。必须理解那些处处滋生冲突和阻碍社会进步的因素:活着的人应该生活得更有价值。值得称道的是,今天的当代艺术界已经在尝试用美学概念串联起不同体系的知识,以此唤起在感官形式上的批判性思考。这类艺术首先将自己想象成一个工具,一样被体验的东西,用来提高人们反应的锐度,并鼓励人们抵抗。另一方面,当代艺术促进了另一种类型的参与,这种参与反映了社会、文化和经济生产的扩张方式,而正是这种扩张造就了今日生活超乎想象的错综关系。艺术通过使用同工业一样的技术和组织原则来增加产量、开拓市场和买卖交换,并试图赋予这种努力以原创性的外表。非人的社会进程正意识到它在表现人类进步方面的正当性,而艺术正是这非人社会进程的化身。

无论作为批判还是反思(抑或两者兼备),当代的艺术找到了一种同生活的新关系,而它一度想要在其生成范围之内改造这种生活。过去,用艺术来重新想象整个生活的迫切需要,将艺术推向一个富饶而高产的疯狂状态。无论它采用何种形式——用过度朴素的方式对形式的精神化进行不断净化的表达,或是用乖张的并置方式来不断膨胀世俗的内省——艺术将自己看作是社会的社会性对立面,既不直接产自社会,亦不必然地对其有用。艺术在它自我实现的过程中不断加强它自身的自由度。这种自由赋予那些在黑暗年代中尤为难觅的想法以实质,即我们也可以创造内在资源,将我们自己组织起来以抵抗世界的潮流,并为其指出新的方向。

在现实中,这是一个可笑的想法。但在艺术世界里,只有真正站不住脚的想法才是值得去实现的想法。这也是当代艺术最令人沮丧的部分:它再也不表现这种“站不住脚”的样子。通过压制社会和经济差异,消融原本区分事物的空隙,全球化使所有事物都一律靠近和同样地合理化。艺术通过联合当代生活,发现自己的目的在于作为一个滑稽的仲裁系统,能装下我们社会和物质现实中的一切存在物。艺术把种种要素理性化,导进生动的关系中,并假装成一个综合体,散发出美和力,以此来施加它的力量:艺术成为了一样东西。但这个“艺术精神战胜无序事物”的冒充整体,其实是在肯定一个取代现实并正在削弱的整体。今日艺术中的客观力量表现为没有真实主体性的主观行为,以表达非人力量的方式来定义什么是最人性的。换言之,艺术的力量不是来自它自己,而是来自一个更强大的社会经济权威的意愿,它利用艺术仅仅是为了抬高自己所行驶的权力,在这个权力的全球安排之下,生活越来越被视为生计。 |