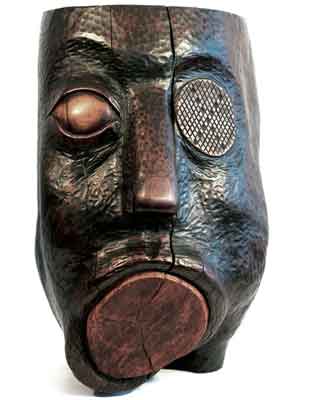

王克平,沉默

一

回顾中国改革开放30年历程,我们发现,中国雕塑发展与中国社会发展具有一种相互证明、相互印证的“互文性”关系。

也就是说,把中国雕塑放在改革开放的大的社会背景中考察,可以从雕塑的发展变化中,解读出社会变革的轨迹,寻找到社会发展变化的丰富的表征;反过来,社会的改革开放所激发的思想能量和产生的社会变革,又成为中国雕塑发展、变化的时代根源。

20世纪70年代末期,当中国终于面向世界,打开自己大门的时候,中国雕塑大概有两副面孔,一副是红色的面孔,一副是甜美的面孔。

1979年,正是在所谓“伤痕文学”时期,雕塑界出现了许多表现与“四人帮”作斗争的英雄,张志新的雕塑,尽管他们的雕塑手法与过去没有太大的变化,但是,用雕塑来表达对现实问题的态度,也说明了雕塑界的反思也开始了。

其中比较突出的是广州雕塑家唐大禧,他尝试采取象征的形式,塑造了一个跪骑在腾空跃起的骏马上张弓搭箭、奋然疾射的裸体少女形象,这在当时引起了很大的争议。

争议最大的是1979年的“星星画展”,王克平的木雕《沉默》、《呼吸》、《万万岁》等作品不仅成为展览作品中引人注目的焦点,还成为这一时期最能体现雕塑的创新和变革成就的代表性作品。

王克平的这些木雕在雕塑界所具有的振聋发聩的意义在于:

他以艺术的方式,表达了艺术家个人对于社会现实问题的思考、批判和干预,显然他首先要解决的不是技术问题,也不是语言形式的问题,触发他创作的动机是基于他内心不得不发泄的情感,这种冲动使他“不受造型规律的限制”,而这种冲动比较起在当时中国“法式”、“苏式”雕塑的那种模式化的创作,具有极大的启示意义,王克平作品所表达的批判精神恰好是中国雕塑所长期被忽略的。

王克平的作品虽然十分注重观念的表达,在作品的观念性方面,给了后来者许多的启迪,但是,他也开启了属于自己具有原创性的语言方式。作品的形式上,他一方面背离了传统的雕塑方式,同时,他又大胆地引入了“荒诞”和“变形”的概念,这种尝试对后来雕塑艺术在形式上的创造也有着重要的启示作用。

20世纪80年代的学院雕塑艺术,在招收了新一代的大学生之后,在艺术创作上,出现了各种活跃的状态。从作品的整体面貌看,主要分为三个基本类型:

一是补课型:学习西方的古典雕塑的技巧、语言和表现方式,倾向于视觉审美。

二是形式探索型:这类人比较多,通过各种方式,接受了西方现代雕塑的资讯,从事形式语言的探讨,强调雕塑的自身造型规律和语言,进行抽象、半抽象的实验,进行新的材料的尝试。

三是观念型:在运用各种材料和造型手段的同时,寄寓了一定的社会、文化观念,具有比较明显的反叛、批判的立场。

在改革开放之初,当雕塑教育还在基本延续过去苏式体制的时候,这批人由于他们所受到的教育和资讯的限制,这一批人,包括第一批雕塑研究生的作品,都只能表现出在形式革命初期的那种蜕变的状态。

这种状态表现出双重性 :一方面他们有变革的要求,这表现为形式上的探索 ;另一方面,在内容和表现对象上以及关于雕塑的基本观念上,他们并没有实质性的进展,做出更有革命性和颠覆性的反应,只是把过去的革命的题材温和化了,把雕塑的表现空间拓宽了。

观念性和颠覆性比较强的雕塑作品,出现在“85新潮”时期的一些艺术社团和群落的动中。例如“厦门达达”、“厦门五人展”、“上海首届青年美展”、“85‘新空间’展”、“太原现代艺术展”、“观念21艺术展”的展览,其中参加展览的雕塑家,大多有学院教育的背景。

浙江美术学院的王强在1985年12月“85‘新空间’展”中所展出的《第5交响乐第2乐章开头的柔板》,是一件引起了很大争议作品。由于诸如此类的原因,这个展览仅仅展出了半天就被叫停了。毫无疑问,一个无头指挥的形象是包含有寓意的,作者在荒诞、乖谬的造型中,寄寓了社会批判的意义,这在形式革命的80年代十分重要,形式革命并不能作为淡化意义的理由,还应该要求在形式的变更中包含更多的社会内容。

二

进入20世纪90年代,特别是1992年,以邓小平“南巡”为标志,中国社会发生了一个重要的转变,从这个时候开始,中国算是真正进入了市场经济社会:经济优先,效益至上,全民经商,功利主义,这些东西开始成为世俗社会的价值观。

换句话说,在20世纪90年代,政治的中国走向了经济的中国,20世纪80年代的群体性、精神性、理想性开始被20世纪90年代的个体性、世俗性、商业性所取代。

在20世纪90年代,特别是1992年以前,雕塑虽然在观念、形式、语言上有了相当的推进,在雕塑方面,主要的工作恐怕是,把西方雕塑的大致轨迹,在中国的照本宣科地大略演示了一轮,当然,还不能说演示、学习得很到位。真正就当代性而言,还是存在很多问题的。这些问题主要在于:

1.雕塑与其他的门类艺术相比,它的问题意识本体意识始终显得不突出。

其他艺术门类都在面对自己的学科问题,都在积极进行各种各样的探讨和试验,不少门类提出的问题往往还超越了自身而在艺术界具有普遍的意义。

雕塑似乎始终做不到这一点,它始终没有提出一个有普遍性的问题,更无法做出具有前瞻性的举动。

这个学科的先天不足,使它没有足够的积累来面对如火如荼的艺术运动。反而,面对各种思潮、主义,雕塑还有点手足无措。许多时候,它都是非常被动地跟在别人的屁股后头跑。自从在1979年的星星美展上,王克平的木雕火了一把以后,在整个20世纪80年代,雕塑在学术上很难处在一种比较受人关注的位置上。

2.雕塑对自身学科所存在的深层次问题,没有来得及进行全面的清理。

雕塑如何面对当代社会,面对世俗化了的当代中国,它的知识的、技术的准备真的是不足。

3.应该说,在相当长的时间里,由于以上几个问题,雕塑实际上与中国的文化,与中国人的生存状态和内心世界没有发生深层次的联系,它还没有能特别有力地成为中国人表达自身问题,表达思想和情感的一种有力的手段;它造成的结果是,雕塑是雕塑,社会是社会。也就是说,雕塑始终没有和文化,和中国人的生存经验挂钩,和他们的现实生存问题挂钩。

正是在这个背景上,1992年左右,随着中国社会的转型,在雕塑界发生了一个重要的转变,我们把它称之为观念和文化上的转型。

文化转型的基本特征是,从90年代开始,雕塑面貌大变,它们呈现出了一些与过去不同的基本特征:雕塑艺术开始由审美走向文化,由语言形式的问题,转为观念的问题。

如果过去人们更多的从美的形式出发,把雕塑看作一种形式的创造的话,现在,文化的意识,观念的表达成为更加关注的内容。

1.雕塑家们开始关注社会,表达自己的人文关怀。

这种关怀与过去80年代以前的“图解政治”和80年代的一段时间“不谈政治”相比,它们最大的区别是,不再是从既定的、先入为主的概念出发,而是从艺术家个人的感受和体验出发,站在个人的角度,而不是一个想象中的“时代角度”来表达艺术家的社会责任感和社会良心;

2.雕塑家们不再迷信权威,不再强调整体性的叙述,而是以一种多元化的方式,挑战传统的整体性的社会思维方式,体现出一种清醒、冷静的批判意识;雕塑家们对社会问题的关注不再是大而空的,而是从人们感性的日常生活中发现问题。具体的、日常的生活细节;过去从不为人关注的生活场景,开始进入到雕塑的表现范围。

3.在艺术上,他们开始尝试更多的可能性,借用各种表现手段,不拘一格,打破传统的门类壁垒,强调通融的必要性,雕塑更多地走出围城,与建筑、绘画、表演等艺术融合。他们的表现手段也早已走出了过去单一的方式,变得丰富多样。

|