中国国家博物馆馆长 吕章申

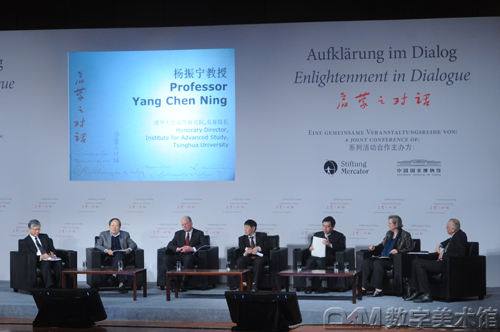

吕章申:今天,启蒙与知识文化论坛第五讲以“启蒙与知识文化”为主题,我们邀请了清华大学高等研究中心名誉主任杨振宁先生,柏林查理特大学医学院中国生命科学理论、历史及伦理研究所所长文树德教授作为主讲人;并邀请中国北京大学中国语言文学系教授李零教授、北京科技大学冶金与材料史研究所所长梅建军教授、苏黎世大学民族学博物馆馆长傅玛瑞教授,共同探讨启蒙运动与知识文化。对他们能够参与本次论坛,我代表中国国家博物馆表示由衷的感谢,并感谢一年来为五次论坛在策划、组织等方面,付出辛劳的各方面人士。

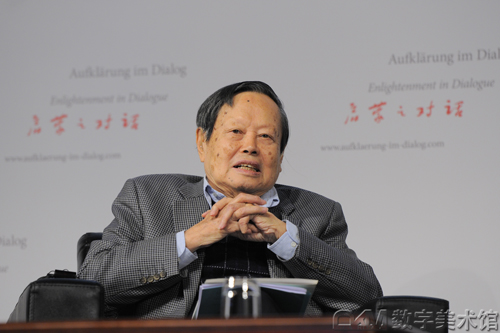

杨振宁

杨振宁:我很高兴今天参加这个由德国墨卡托基金会跟中国国家博物馆合办的这个启蒙的对话。我自己的工作领域是量子力学,量子力学是在20世纪初年,在德国、丹麦、瑞士和英国所发展出来的一个重要的科学的一支。我曾经说,量子力学是人类的文化历史上最重要的几个革命之一。所以我在念研究生的时候,所要念的杂志专科上面的文章和书籍,80%都是德文的。后来我到过德国很多次,在哈勃克有一个大的实验室,是欧洲第二大的实验室,是一个很多国家联合起来的高能物理实验室,我去过那边很多次,那边有很多我的朋友,我去访问过很多次。十年前有一个非常大的庆祝它100岁生日的会,我还参加了,发表过演讲。

我刚才看文树德先生的发言稿,其中他特别要讲的一点,他说在18世纪欧洲的启蒙,其实跟生物科学的发展并没有太大的关系。我想就这一点讲一讲我自己的感想。大家一般认为启蒙开启于牛顿等人的工作,这些工作对于18世纪的欧洲宗教、哲学、政治、科学、文学、艺术都引进了新的理念,引进了新的思维方法,这个影响是巨大的。比如说法国的大革命、美国的独立,都是曾经受到启蒙的影响。

一般讨论启蒙的时候,基本上通常是注意启蒙对于哲学和宗教思想的改变。其实启蒙也影响了科学。牛顿在1787年发表了《数学原理》,使得人类第一次定量地了解太阳系的结构,人类从而知道宇宙有准确的规律,可以用数学公式描述,这个重要的工作可以说是催生了近代科学。

可是你如果研究一下就发现,牛顿的一生中,这项伟大的工作只是其中很小的一部分,他多半的时间是在研究神学和炼金术。在20世纪30年代,英国的大经济学家凯因斯到拍卖市场上买了一些当时被拍卖的牛顿的手稿,我不太清楚为什么那个时候要有人拍卖这些手稿,不过凯因斯就出了很多钱,把大量的这些手稿买来。我的印象中,今天对于牛顿的了解很多就是因为凯因斯收购了这些牛顿的手稿。

凯因斯把这些手稿研究了以后,他写了一篇很有意思的文章,他说牛顿其实最主要的应该被我们认为是最后一位魔术师,是最后的一位巴比伦人和苏美尔人,牛顿是他们之中最后的一位伟人。可惜我没有带来凯因斯的英文原话,从他的著作中大家可以看到。凯因斯为什么这样讲呢?因为他研究了牛顿的研究,就发现牛顿对于天体结构的工作只是他一生的工作中极小的一部分。换句话说,牛顿的总体思维方法还没有理性化。

说到这里我就想到,我刚才看见文树德先生的发言提要,他上面讲到一个很重要的点,就是他认为18世纪欧洲的启蒙对于生物科学的进展,其实没有很大的影响。他这个话对于物理科学是不是也同样对的呢?要想了解这个,我们必须要研究他们的科学工作,还有他们的日常生活、他们的发言,尤其是他们的信件,他们的手稿;也要像凯因斯一样研究这些手稿,才能够了解到对于这些大物理学家、数学家,他们的思维是不是也受到了启蒙的影响。这一点我想是一个非常重要的题目,我想也许在座的年轻人可以向这方面去做一些发展。

另外据我所看的文树德先生的发言简报,他另外提到一点,是关于18世纪的启蒙,是不是对于20世纪中国的思潮有影响?这一点我跟文树德先生有同感。事实上,如果你要问启蒙最主要的是什么精神,我想有两点。第一个,我不知道应该用什么名词,我想也许应该叫做“去宗教化”;第二点,启蒙的第二个重要点,是思想的理性化。这两点没有问题,在欧洲、在18世纪以及以后,产生了巨大的影响。当然也与后来所有的科学、政治、哲学的思想有重大的影响。

可是18世纪的中国跟18世纪的欧洲,在思想上是完全不一样的,文化传统也是完全不一样的。而且19世纪还仍然是这样的。不错,在20世纪的初年,引进了一些西方的新思潮;可是因为中国的文化传统跟西方的文化传统、跟西方的语言,一切的一切都完全不一样。所以我想有人说像“五四运动”等于给中国引进了启蒙,我自己觉得这个讲法是不太恰当的。没有问题,20世纪初年开始,尤其是“五四运动”,还有“新文化运动”,对于中国的20世纪以及今天有巨大的影响,可是这个影响我觉得用“启蒙”这两个字来描述是不大恰当的。

大家知道一位哲学家李泽厚,他也曾经讨论过这个问题。他认为20世纪的头一些年,中国的思想界主要的不是启蒙,而是救亡。他讲的话是,救亡压倒了启蒙。我觉得这句话,他的意思我同意;换句话说,用启蒙来描述20世纪头四、五十年中国思想的转变是不大恰当的。我自己是出生在1922年,所以我对于我父亲那一辈,跟我自己这一辈,以及我的孩子们这一辈的学者,对于思想解的影响,我听过冯友兰先生的课,听过贺林先生的课,我也认识很多政治、经济学的教授,我觉得李泽厚所讲的“救亡”,是那时候文化人的中心思想,是比较正确的,不应把欧洲的名词“启蒙”来搬到当时的中国。谢谢!

墨卡托基金会主席 伯恩哈德·洛伦茨

下面我们请文树德教授,他演讲的命题是“启蒙与知识文化”。

文树德:尊敬的吕馆长,尊敬的墨卡托基金会主席,各位女士们、先生们,下午好!非常感谢在今天下午有机会跟你们讲几句话。我看过参加今天这个的活动者,多半是大学的学生,这让我特别高兴,谢谢你们。

我非常高兴能够听到刚才杨振宁教授给我们做的演讲,我几乎忘掉了我自己准备好的演讲稿,已经开始要和大家面对面的对话了。因为这是我们整个系列活动的最后一次对话,而我们所讨论的问题也是最为重要的一个问题,就是启蒙的问题,启蒙和知识的关系。启蒙仍然是一个非常重要的话题,我们18世纪讲启蒙运动,所有的问题都在发生变化,我们看所有的展览当中,这些非常好的绘画,我们的通讯,我们生活当中的各种技术,我们的电信业的发展,使得我们的生活发生了很大的变化。

在这样的一个现代科技无处不在的时候,我们为什么还要讨论18世纪的启蒙呢?特别是德国在二战之后,当时德国人犯下了如此大的罪行,在当时已经成为一个政治的话题,成为当时团结大家的一种价值观。比如说人权、比如说民族等等,这些都是非常大的话题;还有包括世俗科学,这也是非常大的一些话题和概念。而启蒙也是其中这样的一个话题。劳伦斯教授不断指出,启蒙是现代化历程当中一个尚未完成的使命。如果这是一个尚未完工的工程项目的话,很多的文化、很多的艺术总有完工的一天,不管是多大的工程,它总有完工的一天。

但是启蒙我告诉大家,是一项永远不会完成的工程,是一幅永远不会完成的画作。因为启蒙背后所包含的精神,也就是18世纪欧洲启蒙运动背后所体现的主题和精神,是一个永远不会终结的话题。它是我们人类不断地追求自治、自主,从古希腊以来,从我们人类有知识、有知识分子以来,我们人类希望能够自己主宰自己的命运,我们自己不断地提高我们自己对于世俗科学的认识和理解过程当中,一项永远不会完成的工作。

而在人类不断寻求人类自主、自立的这个过程当中,每次有新的技术出现的时候,我们都会受到来自各种方面的压力和阻力。也就是说,人类在试图不断地去解放自己的时候,我们总会感受到不同的压力,比如说来自神学的压力,来自宗教的压力,总会有这样的一些压力来阻碍我们。而在这个过程当中,从我们历史研究的角度来讲,我们从其他的研究角度来讲,我们不断地在寻求人类的自主,而启蒙恰恰也是体现了这样的一种精神。

我们看到世界上很多地方,在西方社会还有其他的一些地方,这种启蒙的理想在很多的情况下都会受到各种各样的阻碍。英文里面“启蒙”是一个比喻,启蒙是把这个火炬点亮,把一个暗的地方照亮的意思,把黑暗的力量赶走。刚才杨教授也指出了,不断地去改善我们的知识,不断地用理性扩大我们人类所掌握的知识,驱赶黑暗的力量,这是启蒙的本意。所以我们是希望能够在这个过程当中强调启蒙的含义。

今天我给大家讲的题目,也是我们这次会议主题,是“启蒙和文化知识”。其实这不是从18世纪开始的,这是从古希腊就开始的,启蒙和知识文化的关系从古希腊的时候就已经开始了。那么我们在古希腊的时候就有很多的科学家充分地认识到了,我们有自然的规律,如果人类自己能够决定我们自己的命运,我们自己来决定我们自己可以活多长时间,我们不需要向上帝来祷告使我们可以长寿;如果我们生病了,我们要利用我们自己的力量,或者是自然灾害来,我们要靠自己的力量来自救。一旦我们真正能够掌握自然的规律,我们就可以实现我们的这些目标。所以这就是一个非常重要的主题。从古希腊的时候开始,我们就有这样的一种对生命科学的理解。

而在启蒙运动当中,我们也感受到了这样的一种精神。我们看到很多的启蒙运动当中,有很多关于人权、关于民主、关于世俗科学的讨论。在14世纪、15世纪,科学家们也不断地发出他们自己的声音,来提出各种各样的问题,怎么样改善生命,怎么样改善技术,他们充分地意识到,越来越多的意识到,不仅仅是神学,不仅仅是宗教能够帮助我们;恰恰能够帮助我们的不是宗教和神学,真正能够让我们解除病痛的,能够帮助我们获得健康的是科学,是科学的知识。这些人在文艺复兴的过程当中,在不断地提出疑问、提出质疑,他们说我们必须要问我们自己,我们必须在整个世界当中跨越国界,来寻求我们的知识,来改善我们的生活。

所以从这个角度来讲,当时很多的科学家就发现有很多很多的障碍,要想获得这样的一种独立的、自主的人类发展的地位,我们遇到了很多的阻力,因为当时有各种各样的来自神学的压力和宗教的压力。这就像是苏格拉底两千年前就讲过,他说我知道我一无所知,虽然他自己知道的其实已经很多了。在15世纪、16世纪、17世纪,自文艺复兴以来,出现了大量新的知识。但是每次出现新的知识的时候都有阻力,都有各种各样的反对力量。而启蒙运动在很多的哲学家和科学家的倡导下,在15世纪、16世纪,当时为我们创造出了一个自由的空间,让我们人类能够有这样的一种能力,或者有这样的一种勇气来质疑当时的神权,来质疑当时宗教的枷锁。

所以在18世纪出现了启蒙运动,对整个欧洲的文化和知识的发展是起到了非常重要的作用的,它在很大程度上打击了原先对科学发展所形成的一种阻力。所以这个是整个启蒙运动的副产品,虽然它不是启蒙运动的主流,但是它是一个很重要的副产品,有了启蒙运动,我们有了一个科学研究的自由的空间。那些不断地寻求人类生存自主权的力量,开始有了自己的生存空间,有了更大的自由空间,来不断地推进追求自由科学,为人类获得生存的自主权。

我们以前不断地相信有一个上帝,他决定我们的命运,他决定我们的健康,他决定我们的生老病死。这样的话,很多的科学家就会放弃自己的科学研究。到了18世纪、19世纪之后,我们就出现了各种各样的新的技术,像天花疫苗的开发、无痛分娩、解剖学的发展等等,都是在这样一个自由的空间产生之后逐步发展起来的科学进步;还有近些年的干细胞、胚胎植入的可能性等等一系列科学技术,从很大程度上来讲也是启蒙运动所倡导的那种精神所创造的一种大的环境。

我们在媒体上看到很多干细胞的研究,我们在媒体上看到PID,就是胚胎植入前诊断测试,也看到关于克隆的一些讨论和辩论。从科学的角度来讲,这也是一种寻求人类能够获得更加好的健康和减除疾病,获得更加长寿的一些途径。但是凡是这样的一些能够防止或者治愈人类痛苦的新的机会出现的时候,总会遭遇到非常强烈的反对。这些反对的力量,一开始的目的就是要确保大众相信,人类的生存不是被自己掌握的,而是被一个无法逃避的神奇的规律或者神秘的规律掌握的,这种力量现在仍然存在。

我们来看一下中国,杨教授刚才已经指出了,在我的讲稿当中提出了一个问题,就是中国是否需要欧洲的启蒙运动,特别是18世纪的启蒙运动,来推动中国技术的革新,或者技术的进步,或者科学的进步,或者获得现代的医学,是否需要欧洲18世纪的启蒙运动来刺激现代中国的医学发展。我的答案是否定的,不需要。因为对中国来说,我们有数千年的启蒙历史,如果用启蒙最初的意思,点亮火把、照亮黑暗的地方、驱赶黑暗的力量,中国在很早以前就有这样的历史。《黄帝内经》、《素问》可以作为最早期的启蒙的文件,《黄帝内经》在不断地发出疑问,不断地让人自己能够获得自己的自主权。《黄帝内经》、《素问》里面提出上下同法,有些人可能当时不了解上下同法的意义,当时的《黄帝内经》、《素问》始终强调,这是人类按照亲人法则生活的能力,让我们能够决定我们生命的长短。不久之后,第一次书面的提到“我命在我不在天”,所以当时这是两种势力的对立,就像西安的城隍庙,仍然在佛教中看到“人算不如天算”这六个字。同样的一种对立,在当时的欧洲也可以看到,有一部分人是“我命在我不在天”,其他的一部分人更相信天意。

在中国有这两种势力的对立,非常有意思,14世纪、15世纪的欧洲开始了一场文艺复兴,同时中国也发生了一场文艺复兴。中国又开始意识到质疑,特别是对古文经典的质疑可以带来价值,可以推进科学的发展。比如说陈宪章当时说“学贵知疑”,当时上几门语言课,就觉得和很多欧洲人有共通的语言了,几分钟就可以说清楚。再看一下15世纪的中国,就像研究的结果所表现的,几乎在所有领域,当时的中国远远超过欧洲科学的发展水平。

尽管如此,中国没有竞争对手,周围没有别的强国,乾隆皇帝拒绝了英国国王乔治三世的要求,拒绝开放国境,拒绝允许他在北京办大使馆。这意味着中国衰落的开始,桌子上的菜太过于丰盛,没有再往下发展。郑和出海几次以后,带来了世界历史上最发达的科技以后,就禁止他再出发了。然而从17世纪、18世纪开始,欧洲各国家之间展开了一场竞争,经济技术、知识技术的竞争,发展得好才可以超过你的邻国。这是欧洲科学的大突破,如果中国在16世纪没有太过于自满的话,这些大突破可能更早在中国发生了,而不是在后来的欧洲。

最后一点,我想提到一场灾难,19世纪末、20世纪初,欧洲帝国主义势力进入了中国,1915年日本提出了21个不平等条约,羞辱了中国。中国的反应是什么?中国发生了一场启蒙运动,用理性的思维来应对,毫无顾忌的进行了自我烦恼,中国决定用理性来回报。基于两千年的启蒙文化,因此我们才有机会参加本次对话。我们到底是做历史学家还是做支持者来看启蒙?我本人是支持启蒙的,因为这是除欧洲以外,中国是唯一可以找到同盟的文明,会和我们一样按照科学、民主、人权来进一步发展的文化。谢谢各位!

论坛现场

关键词:启蒙的艺术 杨振宁 讲座

相关新闻:

杰夫·昆斯讲座《1978年来的艺术创作》央美举行

是过程不是梦——陈庆庆、陶咏白的下午茶

皮力:国际化是铺满鲜花的战场

“钱”力之外的文化管理 |