6月北京干燥而满是风沙的景致中,在“都市丛林”的核心地带——位于如今已成为798艺术区所在的著名工厂区深处,一片翠绿的草地——是的,翠绿色的,但绝非城市高速路两旁被灼烤得萎靡的色彩——顷刻间吸引人们驻足观看。在那些一眼望去会有某种催眠效果的水泥、沥青、灰砖和石料的中性色彩之外,看到一小片绿色,只叫人觉得有一种简单之美,一种朴素的愉悦。

尽兴

事实上,北京和上海——艺术家胡昀的老家——的市政公路,已不再只是人造公路的副产品;今天的路边地带都已被小心地培植养护,且不断添加了大量的绿色草木。这一转变是最近的事,但就像今天不断变化的中国社会生活的方方面面一样,这一转变随后几乎立刻被理所当然地当作现实生活中的一个事实接受下来。正是诸如此类的当代景观以及当代生活的方方面面,在情感层面上吸引了胡昀,为他的作品赋予了灵感,也成为展览《天上去》的特定焦点。在2008年毕业后的这几年里,艺术家大部分作品由纸本水彩构成,在胡昀的首次个展中,由四件独立装置作品组成的系列,与“天上去”这一展览的核心理念紧密联系,“天上去”在作为本次展览题目的同时也是展览最高潮的那件作品的标题。经由观察物质世界细节和微妙之处而以观念的形式加以反映,这一核心理念被宽泛地定义为物质世界自然力的映现。强调的重点尤其在于细节,这些细节如此寻常,一直无法理所当然地吸引人们注意。正如从近年来的自然灾害所能得出的结论,这些自然力达到了如此的地步,生命在其宣泄的毁灭中丧失了。飓风、地震、台风以及地球变暖造成的影响,不断地让我们想到这些我们无法控制的力量,想到由于我们自身行为造成并加速恶化的结果。反之,在几近休止的状态下,他们又流露出熟睡孩子般的天真,几乎无影无形地潜伏起来。

胡昀利用了这些自然力最难以捉摸、最无害的状态下的那一部分。在最终的作品中,他写就了一首朴素而不做作的田园诗,迎合我们的自我,迎合我们对这些自然力的根深蒂固的优越感,玩笑似地让我们平静下来,获得一种真正的安全感,这种感觉从未被证明是虚假的。至少并非用一种解说的手法,而艺术家希望通过我们观看作品时必然引发的反思来暗示。

按照作品经过深思熟虑的摆放顺序来观看整个展览,作品摆放在其中,以同一种感觉相呼应,如同历经这个世界、其各种元素,以及通过其标题而想象的进化过程:最终达到某种程度的觉悟。遵循标题的逻辑,如果我们抱着升上天空的想法,我们希望在体验胡昀作品的过程中一点点被高举起来。“天上去”这个短语有某种宗教内涵,观看展览的体验,目的是诱导出对于灵性的公认理解,这个过程最终也被理解成让观众重返大地,尽管我们重新意识到,展览标题将我们召唤到它的国度,而这个承诺所激起的意愿和期盼本身具有利己的本质。

无题

为了说明艺术家所构想的这个过程的前后关系,我们必须重返展览以及作品顺次开始的那一片草地,也就是进入展览空间本身的入口。邂逅这一片充满生机的嫩绿草地,我们的第一个想法是认知性的:这片草地葱绿茂盛,但并不是一块草坪。草地长势有些杂乱,宣告了它虚假的本质。对当下的环境来讲,显然不是本地生长的。这显然是新割下来、固定在方形的边缘之内,为了艺术的目的移栽到这个地点。这一点通过并置的第二块草地表现出来:这一块草皮被移植到一个标准的金属平板手推车表面。就像一簇簇头发编织到假发框架上,一丛丛青草间或嵌入到手推车的钢板平面上,营造了一块类似微缩运动场的场地,尽管我们无从找寻任何表明其用于何种运动的标志。这块草地的质地同样杂乱,加之其超小的比例,抵消了任何此类推测的可能性。手推车最初显然是为了慎重起见,在原车的旁边焊接了额外的围栏,可以从两侧或推或拉,由此赋予了一种如玩具般的新功能。这种暗示并非放错了位置,就其机械性能,而不是一件显而易见的玩物而言,更具实用性。这件作品的标题是《尽兴》,但我们却发觉自己对如何尽兴深感困惑。在“艺术”面前的天生抑制力阻止我们去推、去拉这架平板车,但这个举动正是艺术家想要做的,也是《尽兴》所招致的结果。展览的这一部分,这一小块绿洲,被视为开局,让观众平静地进入一种对这件作品、对随后三件作品中揭示出的艺术家手法及其种种关注的实质形成的愉悦、快乐和轻松氛围中。

天上去

艺术家描述了这些关注,紧紧围绕着日常事物,日常生活中大自然的元素,往往是无形的,但却与感官联系在一起。在这里,他罗列出我们周围的空气、风、雨、光、太阳,温暖和寒冷的自我。这些事物竟如此存在于我们日常生活的经验当中,但是通常缺乏明显的或固定的形式,而是习惯于空灵地存在于艺术当中。胡昀的兴趣所在,就是将这些元素编织到他的艺术当中,以此指导为《天上去》而创作的作品。对于艺术家而言,作品以及其中所包含元素的组合,传达了展览的体验是一个整体,提供了一系列的环境,其作用就是激发感官,随着引发的不同反应而精心编排,诉诸内心和头脑的不同部分。就这样,轻松愉快地邀请人们用平板车来“尽兴”,恰好与随后预期的反应相吻合。这个短语代表了已成为展览组成部分的几个对立或质疑中的第一个。

来到第一个空间/作品的内部,在一件简单地称作《无题》的作品中,观众看到了第二片绿洲,茂密地生长在一座烟囱的顶端。空间以及烟囱外立面的洁白,几乎让人产生失重的幻觉(观众漂浮在空间中,观看烟囱的顶部)……但并非仅仅如此。烟囱的周身开有一系列诡秘的垂直窗口,窗口的长度相继缩短,同我们对“烟囱”的理解相抵触。窗户上的玻璃是磨砂的;只有远处的一束微光照亮里面的空间。我们只能想象这是一个童话故事中的角楼,一座城堡的高塔,而绝非简单的烟囱那样平凡。很自然,从烟囱顶端长出的草木与我们幻想的倾向串通一气。但是在这里,只需短暂的反思就可以认识到,冠状的绿色枝叶只不过取代了惯常从这些烟囱深处升起的白色烟雾。胡昀在这里将烟雾所能具有的美感——在他的体验中,在深冬季节,烟雾稠密洁白,如同巨浪般在通常毫无色彩的灰色天空中翻滚——以及以它的飘动将大地与大气联系在一起的方式作了对比。另外,人们在此也许被吸引的地方,在于人们的世俗活动如何污染了天域。我们也往往倾向于将美丽硬加进我们由于偏离了令人不安的责任重担而造成的阴冷环境中。

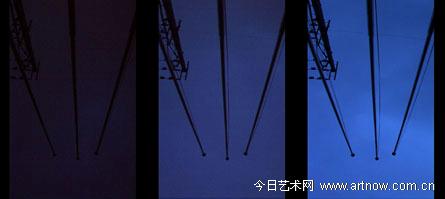

一阵风

在环绕这座神秘之塔的过程中,我们已意识到了下一件作品。这是一件摆放在临近高塔的黑暗空间中的视频装置作品,单音轨发出的不规则的叮当声尤其引人注意。从(面对《尽兴》)被大地所触动,凝视着大气(在《无题》的高塔中),我们现在置身于风的国度,正如《一阵风》这个标题所展现的。用来展示作品的小监视器悬挂在半空中,屏幕与用来围裹屏幕的框架分离开来。这就使得屏幕能够被吊挂起来,倒置着播放所记录的场景。视频解释并且一动不动地聚焦在三根空旗杆上。旗子留在视线之外,唯一可见的运动就是风卷动旗杆上的钢索发出的叮当声。除此之外,十分钟的连续镜头中唯一的活动就是清晨来临,黑暗消融在日光之中。

这种由黑暗到光明,从黑夜到白昼的过程,成为展览中下一件、也是最后一件作品玄妙的舞台背景。在风与旗杆上的钢索合奏所发出的飘忽不定的节奏,以及太阳令人感受其存在的力量的抚慰之下,观众从这个空间的黑暗转向最后一件作品的现场,展览的标题便由此而来。这里的对比是戏剧化的。这个空间比用来承载前三件作品的空间更大,是一个令人眩目的“光云”。整个天花板布满荧光灯管,超大规模地发出光亮。空间的边缘、角落和面积都被消抹掉了(这只是暂时的,直到眼睛适应了光线,而后才看见四堵白墙、天花板和地板上光线折射形成的光域)。这里的戏剧效果来自这一明亮所具有的暴力的本质;一切都一览无遗,任何东西都不会被阴影隐藏或遮蔽。在北欧度过一整个夏天的人,都会回想起白夜的印象,太阳永不落下,导致一种可能愉悦、狂喜甚至狂躁的“欢欣”的情绪状态。通常,与光联系在一起的情绪,与无光的冬季那种沮丧直接相对,这个季节中太阳永远也不从地平线上升起,但是在这个被荧光灯照得一片通明的空间中待太长时间,必然使人想起当作刑讯有效手段的剥夺睡眠的画面,以及在失眠症中所潜伏的精神异常。

对胡昀而言,这种种联想直接与人类/精神世界联系在一起,同展览标题所引发的期待相联系。在这一片毫无变化的洁白当中,空间中主体墙面上精致旋梯的黑色线条,呈现出一个生动的平面。楼梯是螺旋形的,它从距地面有一段距离的墙面上伸出,消失在天花板下的墙面里,要认识到这一点需要花些时间。在这里,胡昀让我们靠近“天空”,然后又否认了最终上升的可能性。留在这里时间太长,的确会变成一种折磨。

在表述导致这种拒绝的唐突举动的动机时,胡昀将观众参观整个展览的经历比作类似于游戏中的等级提升:第一级就像热身——嬉戏和娱乐的成分吸引“游戏者”进入第二局。危险度提升了,脉搏也开始加快。因为被接下来要发生的事深深迷住,游戏者要坚持到最后一局的决心也不断增加。这就像是一个启蒙的过程——更也许对有些人来说这是一次朝圣之旅?——要求观众/游戏者的投入,不仅是精神上的,而且是身体和情感上的。胡昀已规定了观看艺术需要观看和体验的举动,这些不应该总是被动的,至少不是在任何意义上,这就是他为何让观众蹒跚而行,允诺了天空却又加以否认,只是品味其中内涵的纯粹以及无限的本质。观众转回身来,从展览最后的“天空”处遭到拒绝,内心感觉些许失望。这也许是胡昀作为一个艺术家的技艺的表现:利用这些简单的概念和元素,融入到这四件作品之中,将它们变成简单的形式,可是又将这一简单性转化成为一种丰富的体验,让观众产生更多的期待。胡昀似乎已经有所理解,如果只是通过他设定的简单步骤来接纳这个世界所允诺的一切,既是作为人也是作为一名艺术家,那么接下来他将何去何从?