相关文章:我不是一个好的案例:青年艺术家曹斐访谈

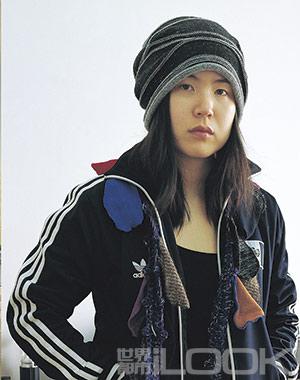

2009年3月,刚过三十的曹斐当上了妈妈,像每一个刚刚经历新生的骄傲的母亲一样,她在自己的博客上贴了许多宝贝儿子从出生到满月,甚至注射疫苗时拍的照片,一起贴出的还有一组三十年前曹斐的妈妈和刚刚出生的曹斐的合影,两相对比,让人顿感生命延续的绵延与喜悦。与之有意无意形成对比的,是她博客上贴的许多“RMB City”(人民城寨)的一些照片:同样是曹斐自己“造物”,城寨里的人物个个年轻貌美,女的漂亮,男的英俊,仿佛没有年龄,亦没有历史与记忆。两种生命状态并存、两种生存方式交织,却各有各的动人之处。

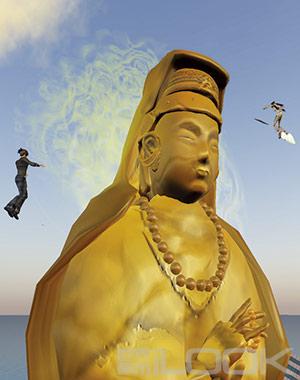

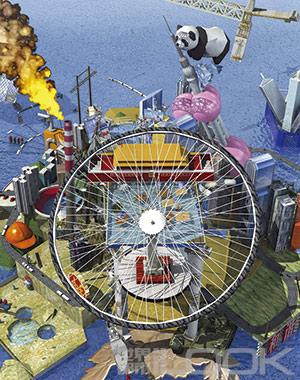

建造这座RMB City的是曹斐(China Tracy)和她的团队们,他们在由美国林登实验室(Linden Lab)创建的全球最大的虚拟世界平台Second Life上搭建了一个反映中国当代社会形态和艺术实践的虚拟空间,将之取名为“RMB City”——这个命名多少带有些艺术家从个体体验角度出发的戏谑成分:似乎对于当下的中国,“RMB”这个词本身就代表了难以明说的身份认同。在以这个词整合的虚拟空间中,中国当代文化碎片被曹斐和她的朋友们多维地缝合成各种独特的艺术符号与景象:悬浮的熊猫,纪念碑上的巨型自行车轮,蜿蜒于空中的流水,锈蚀的鸟巢,在孤寂里划弧的公交车等等,它们既是艺术家曹斐对世界观察的物化,又是外界藉由虚拟技术了解中国当代艺术家甚至当代社会的一个平台。曹斐说,“人民城寨是一个浓缩了几乎所有中国当代城市特征的虚拟城市,它是一系列高度自相矛盾的、相互整合的、充满揶揄与质疑的、同时散布极度娱乐和政治意识的新中国画境。”因为这座城先天性地嵌入了一个全球的空间之中,因此它变成被许多艺术家,甚至许多学者看成了中国进入未来三维世界的领路者。

在印第安纳州立大学Edward Castronova教授看来,人类从现实世界向虚拟世界的移民是一个不可扭转的趋势。不同于一般的虚拟游戏,以Second Life为平台的任何一个空间,其本身更像是虚拟世界而非游戏,因为它不提供任何预设性的情节和任务,所有的物件以及体验都必须由参与其中的人自己建造,因此,在Second Life中,没有“玩家”这一叫法,取而代之的是“居民”,虚拟纽约城的“居民”,虚拟巴黎城的“居民”,或者虚拟RMB City的“居民”。曹斐曾说,建立这个想象中的城市的初衷是因为在Second Life中,没有我们中国人熟悉的场所,在一个指向全球的虚拟世界中,没有自己的空间,便意味着没有空间的记忆与集体认同。曹斐在Second Life中为自己取名“China”,可见她多多少少是有意识地以一个中国艺术家的身份去参与这个游戏,因此,建一座中国城,在她而言,就难免有些艺术家的责任感在其中。她试图回应这样的问题:在世界全部Online之后,怎么选择我们的形象?我们凭什么确定是中国人?曹斐和她的团队在实践过程中想要讨论的是虚拟世界内有关身份的模糊性,包括对数字时代的伦理,对超国族的认识,对虚拟实在的理解等等,它用充满创造力的艺术形式从另外一个角度让大家看到,这个世界是如何一步一步实现平面化的,正如著名策展人侯翰如曾说:China Tracy已成为了一个全球化的品牌,在这场激动人心却又矛盾的全球文化战争中有效、热情地影响着我们对身份的观念。

RMB City Planing图片。它将现实中国进行拼贴镜像的同时也对未来的中国、未来的世界进行想象与探索

当然,如果最后RMB City真的要跨越真实和虚拟界限,还需要超越艺术家个人的实践发生。据曹斐和她的团队说,建成后的城市,会拥有公共区域和部分制度,居住其中的机构和“居民”将会成为RMB City的有机部分,参与再次表达和塑造城市。整个RMB City项目,从建设到运作,是艺术家基于虚拟世界的复杂社会实践。作品最珍贵的,将会是RMB City团队今后提供的相关记录和衍生作品。 不管我们承认不承认,一个蓬勃旺盛的城市形态正在虚拟世界中兴起,RMB City以它的本能式的敏感,表达着这个时代最生动的景观。至于它的未来如何,我们拭目以待。(文 白河 图 RMB City提供)