自20世纪后半期以来,随着以波普艺术为代表的当代艺术的崛起,艺术与生活的界限被进一步地模糊,艺术的内容和形式得到了极大的拓展。相比之下,作为20世纪经典艺术的延续,抽象艺术与世俗生活始终保持着谨慎、有尊严的距离,显得并不那么亲近,对于国内习惯了以内容为先,且缺少抽象艺术欣赏经验的观众来说,抽象艺术显得过于神秘,甚至有些晦涩。这也解释了为何在此之前,从未有抽象艺术家能在中国美术馆做抽象艺术个展。

在这样的背景下看谭平在中国美术馆的最新个展《1劃》,我们不能不为谭平在抽象艺术上的持续努力而产生敬意。在此次中国美术馆的圆厅之中,谭平用一根一刀而成的40米长线(《+40m》),演绎了抽象之于他,之于观众的意义。一根长线,由观念出发,可以是老子“万物得一以生”的生机勃发;也可以是佛语“九九归一,终成正果”的洗尽铅华。本着“少则得,多则惑”的理念,谭平以一条线与展厅、与观众对话,没有形象、风格等框架的束缚,观众目光所及,心之所感即意义所在。待走到近处细细玩味,刻划行进中的波折、摩擦又蕴含了中国书法挥运间的枯笔、飞白,一气呵成,元气淋漓,不仅有草书挥洒的肆意狂放,又有楷书创作的法度深严,艺术家将书法的抽象性和丰富性溶于抽象作品中,呈现出时而隐没、时而伸张的自我面貌,用谭平自己的话来说,将一个中国人与生俱来的书法情怀溶于作品之中,是一个自然而然的过程。

一块板,一把刀,艺术家将色彩、材料、肌理等服务于形式的因素通通剔除,以紧缩到最小程度的艺术性和物象性彰显最强的真实性和个人性。刻划过程中谭平全身心投入画面,在刀与板的直接接触过程中完成极个人化的表达。经过6个小时的努力,艺术家将一根线从摹写实物的藩篱中解放出来,使其获得完满的内在力量,同时借助抽象艺术更为纯粹的形式外表,完成对自我真实的诠释。

除了对线条游刃有余的把握,《+40m》也是谭平在多次考察中国美术馆圆形展厅后为其量身定制的一件作品,用谭平的话说:“这件作品完全是为中国美术馆而生的”。谭平在展览自述的开篇写到:“我认为,一好的艺术品,自身的质量只是评价它的一个最基本方面,它未来与将要被展示的空间有机结合是作品最终完成的综合体现。艺术家在创作的时候是否考虑‘空间’因素,如何确立作品与‘空间’的关系,这些思考是决定作品能否呈现一个完整形态的关键所在。”为了达到这种作品完整形态,谭平曾先后考虑过多套方案,其中包括由早年细胞造型转换的圆形雕塑和以强烈视觉刺激,营造梦幻效果的多媒体形式,但都因其与圆形展厅和观众的契合度不够而被否定。在经过了多次设计和自我否定后,谭平最终决定以一条最简洁、也最能说明问题的细细曲线横贯整个弧形墙面,此举不仅能做到与展厅形态的完美结合,将艺术的张力最大化,同时也能将技巧性的因素降到最低,做到与观众的直接互动。可以说《+40m》适合也仅适合在中国美术馆的圆厅中展示,如果放置于其他不同的空间,也将失去作品真正的含义。

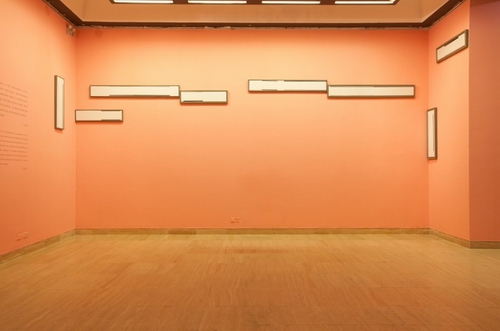

在圆厅的前后左右四个方向,分别展示了谭平不同阶段对“线”的理解,从中不难发现谭平把握绘画乃至展览整体性的用心,这种整体性贯穿着作品与作品、作品与观者的关系,让整个展览变得流畅。如果我们将展览中所有作品按照时间顺序并置,便会发现谭平的“线”所经历的变化历程:从写实的线到表现的线,再从抽象的线到极简的线,作品之间环环相扣,脉络清晰,所有的铺垫都最终指向如今的《1劃》,某种意义上说,中国美术馆圆厅所展示的《+40m》是凝聚了艺术家40年艺术历程的里程碑式作品。但如果我们放弃这种复杂的历史叙事,将时间顺序打乱,随意将任何一件作品与《+40m》并置于一处也同样会产生意想不到的统一性,最明显的例子莫过于前厅《-40m》和圆厅之后的多媒体作品。作品《-40m》的出现源于一个偶然,谭平在印制《+40m》的过程中为了防止木板上多余的油墨弄脏作品,就在印纸的后面又覆盖了一层垫纸吸除油墨,但这一创作过程的副产品却无意间成就了《-40m》这件作品。《-40m》与《+40m》互为表里,二者形成一种对话,在无意与偶然间,打破我们对已有艺术的认识,同时赋予这条线另一重意义。而圆厅后的影像作品则是谭平《1劃》最初构想的延续,谭平将《+40m》的线条语言转换到影像之中,并且赋予线条以运动能力,当人靠近屏幕时线的流动便会加快,人远离时运动又会放缓。多媒体与《+40m》一动一静,使线条呈现出动静皆宜之美。两组作品从不同方面对《+40m》予以补充,同时彰显谭平对展览整体的匠心独具。

谭平的作品形式多样,曾经受到过许多艺术浪潮的洗礼的他始终坚持着个人的独立思考与判断,谭平从不将自己限定在某种风格的樊篱之中,而是执着于语言的创新和实验性。当代某些成功的艺术家在找到一种符号或者风格后,就会以此来确定自我的形象,不断重复,对面日益膨胀的市场,此种做法不失为一种策略,但长此以往必定对艺术家的创造性形成一种束缚。而谭平作品的跳跃和变化是比较多的,自学生时代以来,谭平的作品面貌几乎每隔几年便会有新系列问世:从最初学院时期的写实版画,到毕业后的表现绘画;留学德国后快速接触表现、新表现、抽象等各种现代艺术,回国后以东方情怀将之熔于一炉,形成自己的语言;谭平逐渐打破材料、风格的界限,将各种艺术形式为我所用。从一种风格转换为另一种,或是徘徊期间,对谭平而言只是一个越来越清晰,越来越直接的过程,现在的风格和艺术门类对他而言已不再是障碍,而是根据需要所做的最恰当、最自由的选择。所以《1劃》的极致凝练不会是谭平抽象艺术的终点,而是一个自我否定和自我超越的节点,当空间、环境发生转变,又会产生不同的语言和表达。所以我们有理由对谭平的下一件作品保持期待。

谈论谭平的艺术,还有一个不容忽视的重点就是他近十年来对设计教学的介入与理解,这对他的艺术产生了深刻的影响。我们知道,在20世纪现代艺术的发展过程中,现代设计的发展是一个重要的催化剂,许多著名抽象艺术家都有过设计教学的经历。但是谭平并没有简单地将设计的构成要素引入他的创作,而是从设计的基础教学中获得一种新的观察角度与工作方法。艺术创作是一个向内回溯,与个性紧密结合的过程;而设计则给人一个自我消解的机会,将人的目光从自我转移到更广泛的区域,其中包括受众、环境、空间等外部因素,是一种向外思考的过程。借由设计,谭平开始更加注重艺术与环境的关系,对于艺术表现中时间与空间的关系,甚至艺术与观众,艺术与美术馆的关系都有所思考。设计的向外思考同样也给了谭平更加自由的创作领域,让他的抽象更加清晰,更多地介入生活。

在当前商业主义、唯美主义盛行的时尚艺术圈里,谭平不为任何风格的时尚压力所左右更显难能可贵,借助抽象的表达,谭平寻获了更自由的空间,也让他找到了一条属于自己的路。一路上,所有对形式语言的不懈探索和对艺术理想的坚持都凝聚成一条指向远方的线,沿着这个方向我们将遇见更为广阔的大千世界。

关键词:谭平 1劃 中国美术馆 艺术创作

更多新闻:

卢浮宫财政获减 拟招史上首位外籍馆长

岳敏君欧洲首次个展《狂笑的影子》 亮相卡地亚当代基金会

牛津阿什莫尔博物馆举办徐冰个展,首次向当代艺术敞开大门

迁址扩容能否成就全新的上海美术馆